-

-

-

-

寻找“张家口的犹太人”

一座黄土墙,高耸而厚重,在我眼前巍然屹立。它如城垣般护卫着里面的子民,在春日的晨曦中,显得格外威武。这,就是河北蔚县赫赫有名的暖泉镇西古堡村……

-

穿龙袍入葬的“华盛顿” 中国最后的双陵——袁林

“八十三天皇帝梦,五十七岁窃国贼”,说的是近代史上饱受争议的人物——袁世凯。他出身官宦、考不上秀才,练过新军、当过总理大臣乃至大总统、皇帝。这样一位既革命又复辟的……

-

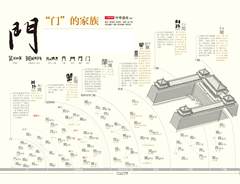

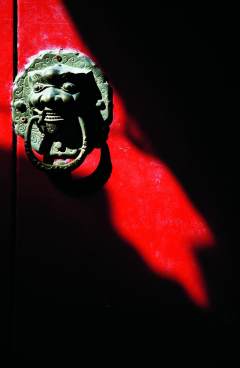

中国之门:合“礼”又合“理”

站在一扇中国大门前,便总有熟悉之感荡漾心间。中国的门为什么独特?回答这个问题,必须掘开土层,出土文物;跨越东西,打开文献,回顾历史,以求线索。看大匠巧作,造出这合……

-

-

-

清华园 就要一所洋学堂

清华大学的创立以及早期清华校园的建设,利用的是美国退还的“庚子赔款”,其名目是留美学生的预备学校(中学)。这样的洋中学,在中西文化的碰撞和交锋中,怎样转身变为独立……

-