月圆了 月半了 汉字中的月与肉

标签: 博物餐桌

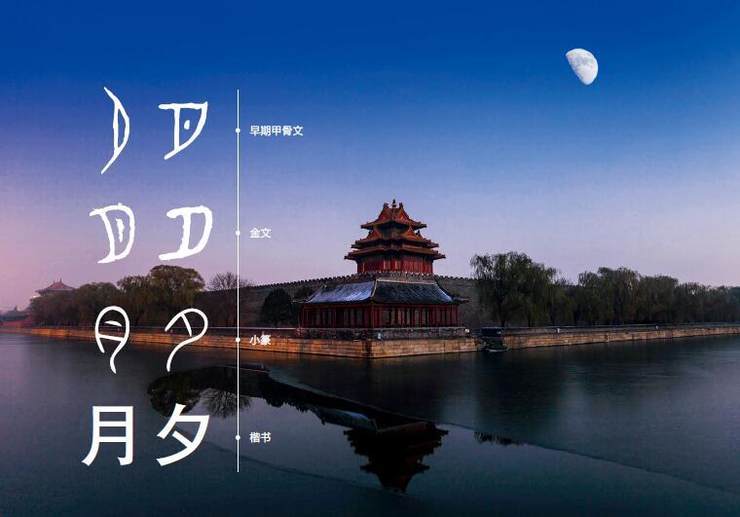

月与夕,孪生兄弟

月字早期甲骨文作 (1) ,是一弯蛾眉月。《说文解字》解释:“阙也,大阴之精。”阙即“缺”——为何象形缺月,而非圆月?毕竟“缺”的状态更常见,更符合人们对月亮的印象,同时也可与圆圆的太阳区别开。

“大”即“太”,意思就是大,日称“太阳”,月称“太阴”。我国传统上认为男性阳刚,女性阴柔,故而童谣中,太阳通常是公公或哥哥,月亮则是婆婆或妹妹。古希腊神话中,白天男神赫利俄斯驾车在天空飞驰,是为日,夜晚则由其妹妹女神塞勒涅接替,是为月。像这样,日月神是兄妹或夫妻的设定,在很多神话中都有。

后来,月又分化出了另一个字“夕”,意为傍晚,《说文解字》说它的字形是月亮刚出现的样子。甲骨文中,“月”和“夕”犹如孪生子,相貌相似,关系复杂,文字学上曾是一段迷案。总体而言,商代早期甲骨文中,中间无点的(1)是月,中间有点的(2)则为夕。然而到了后期,兄弟俩却互换了身体,中间有点的变成月,无点为夕。于是在金文中,中间加点的(3),便是明确的“月”字,无点画的(4) 则为“夕”字。小篆延续此法,(5)为月,(6)为夕。这种交换是早期文字不太成熟的表现,隶定之后,兄弟俩就“成人独立”,不会再相混了。

月与肉,殊途同归

有时一胞所生的兄弟会越长越不相像,毫无关系的陌生人却可能“撞脸”。文字演变之中也是如此。“月”也想不到,竟然有一个字和自己长得这么像,它就是“肉”。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。