被埋没的丑天使

中国传统文化中的蟾蜍

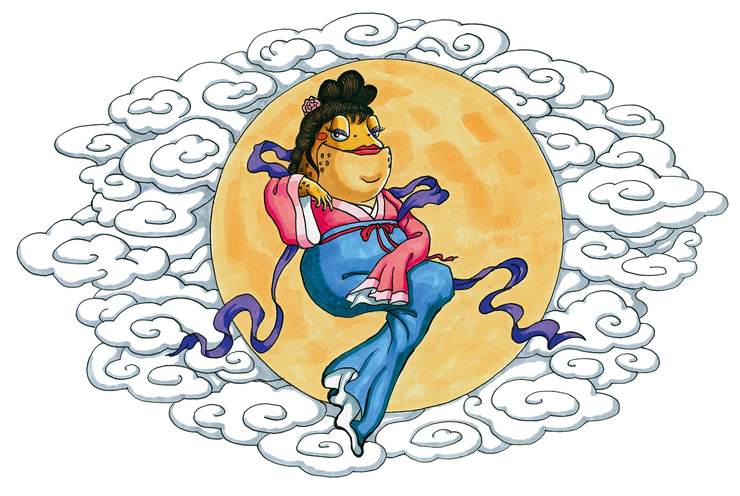

月之精灵,嫦娥化蟾

蟾蜍最古老的神性,是跟月亮联系在一起。在汉代的月神画像砖中,通常都趴着一只蟾蜍。让现代人受不了的是,这只蟾蜍居然是嫦娥女神的化身。发明地动仪那位张衡在着述中说:“羿请不死药于西王母,姮娥(嫦娥)窃之以奔月……姮娥遂托身于月,是为蟾蜍。”两汉有关月亮的众多图画和文献,也都支持这种说法——对应“金乌”作为“日精”,“玉蟾”就是最正宗的月之精灵。

丑陋的蟾蜍,似乎配不上皎洁的明月、美丽的女神,但古人不这么想。蟾蜍挺着大肚子,一次产卵数千枚,早在石器时代就被视为孕育生命、子孙昌盛的图腾——能生育才是最美的。蟾蜍昼伏夜出,与月亮同步出现,而阴属性的月亮又与女子、婚姻、繁衍紧密相关。让蟾蜍作为月亮的形象大使,再合适不过了。后世人觉得“嫦娥化蟾”有些煞风景,逐渐不再提了,安排嫦娥依然以美女形象出现,与蟾蜍和兔子(由蟾蜍古音讹传)一起住在月宫里。不过蟾蜍的元老地位不可动摇,历代文人都常用“蟾宫”指代月亮。

蟾宫折桂——信蟾蜍,功名足

古人扩建月宫时,还加种了永远砍不倒的桂树。西晋名士郄诜(音“窃身”)曾被晋武帝要求评价自己的才能,郄诜回答:“臣鉴贤良对策,为天下第一,犹桂林之一枝,昆山之片玉。”也就是自比为昆仑山上的一片美玉、月宫里的一段桂枝。隋唐后实行科举制,人们便用“蟾宫折桂”来指代应考得中。乃至有人把砚台雕刻成蟾蜍形象,以求个吉利。

长生不死,入药悬壶

嫦娥吃了不死药才奔月,她化作的蟾蜍当然也具备长生不死的属性。在炼丹修仙的圈子里,蟾蜍的神效胜过灵芝。比如东晋葛洪所着的《抱朴子内篇》里,记载了五种“不死灵药”,其中之一就是“万岁蟾蜍”头上的肉角。

而在讲实用的医药界,普通的蟾蜍也能治病救人——蟾蜍的皮肉、毒腺、内脏乃至干尸皆可入药。其实在古时候,丹道方士和中医郎中是一个系统里的,他们以蟾蜍为药,除了以毒攻毒,也看重蟾蜍的“灵性”。蟾蜍有冬眠习性,入冬后神秘消失,开春又凭空出现,给人以超越生死的感觉。蟾蜍不仅个头大,而且举止眼神淡定老练,动辄还做沉思状,看似已修炼成精,故有“灵蟾”之说。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。