寻蟾记

为了那锅梦中的“蛤蟆粥”

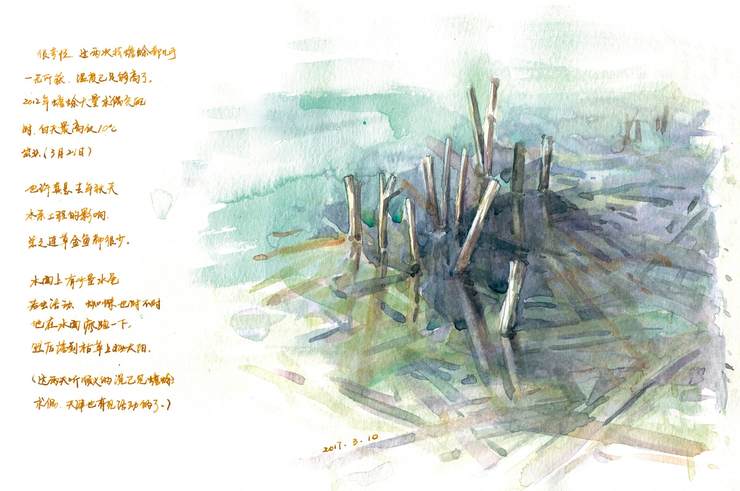

5年前,早春的一天,最高气温10℃多一点,仅中午会感觉有些温暖。本来我要去一块湿地邂逅灰雁,结果意外赶上中华蟾蜍集中求偶抱对的高峰,场面蔚为壮观。苇塘水深也就20厘米左右,只有收割完的芦苇茬挺出水面,乍看死气沉沉。但稍作停留,便发现水下枯枝烂叶间有惊喜,那是一串串蟾蜍的卵带。再往稍远处张望,水面似乎并不平静:常有“小东西”上浮下沉,有时还成团翻滚。细看全是抱对的蟾蜍:一对、两对……十对、二十对……多得实在数不清,有些地方密密麻麻让人起一身鸡皮疙瘩,整个池塘就像一大锅蛤蟆粥!2017年又开春了,我惦记着再去用画笔感受一下这场面。

3月2日,虫飞鸟跃,不见蟾蜍

今年气温较往年高,这次寻访虽比5年前那次提前了20天,不过气温几乎和当时一样,甚至还更高些。

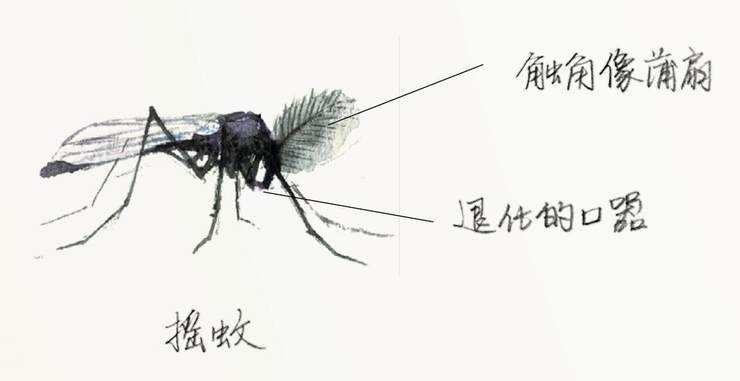

早春水边会“暴发”摇蚊,它们大群集体出动,在我头前脑后嘤嘤环绕,像团黑雾如影随形,让我非常头疼。虽然它们的口器已退化,不会吸血,但数量太过庞大,而且就像头套一样罩住我脑袋。想呼吸口新鲜空气,动不动就会将三两只吸进鼻孔,有时一眨眼就会有摇蚊被眼皮夹死。写生过程中也不堪其扰,大笔一挥就可能将几只摇蚊碾在画上,随手一翻画本,又有几只摇蚊被夹成标本。

不过说到蟾蜍,我只从水洼对岸一个女孩的惊叫声中找到些线索。当时,她兴冲冲地跳上水边一块大石头探身“观鱼”,突然又一声惊叫跳回岸上。男友忙过来询问,我听不清她说什么,只见她手舞足蹈地模仿,但我能猜出那应该是只缓慢游动的蟾蜍——嗯,她学得非常像!除此之外,没有找到任何蟾蜍的踪迹,倒是闲看湖中两对小为争地盘而酣战,给了我些安慰。

责任编辑 / 张瑜

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。