不肥也流油!

标签: 博物餐桌

无心插柳“汪”出油

脂肪是很多生物体内都含有的物质,也是不少生物需要摄取的营养成分。不过这一回,我们不讲脂肪的组分,比如它分饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸(详见“好油与坏油”),也不讲脂肪与人体的关系:是造成肥胖的元凶还是细胞的必需品,更不说脂肪对食材风味的影响(详见“胖瘦肉”),就单说某些食材中脂肪的形态变化—原本看不见一点“油星儿”的食材,经过烹饪加工却能汪出大量油脂。

或许有人会说,那些用来榨油、炼油的食材不就是这样吗?那是人们明知它含大量油脂,而采用压榨、加热等物理手段得来,算是“有的放矢”。这一回所说的,是那些食材本身就“隐含”油脂,在烹饪中由于其他成分发生变性,让油脂显现了出来,算是“无心插柳”。具备这样特性的食材大概有两类:一类是鸡蛋鸭蛋和蟹黄(膏)虾黄;另一类则是牛奶、豆浆和粥。

变性挤出油

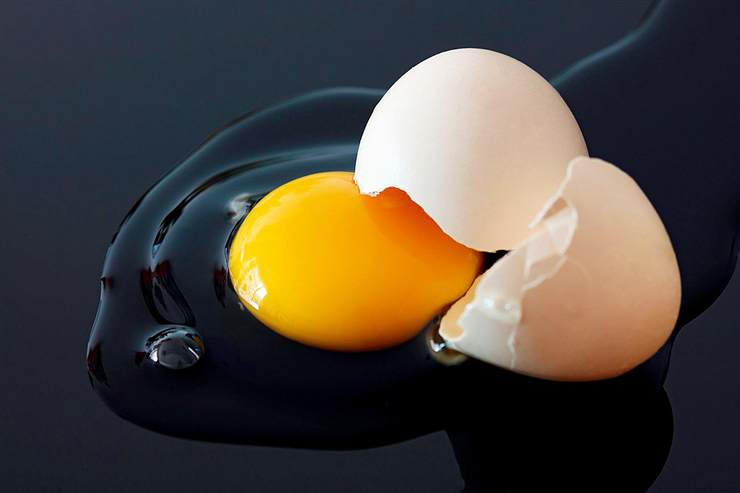

很多人爱吃咸蛋多半是冲着它色泽澄黄、香气浓郁的蛋黄,掰开里面甚至还会“汪”着金黄的油脂。同样,吃蟹和小龙虾的时候,人们也会为澄黄、渗着油脂的蟹黄(膏)和虾黄着迷。可这些食材在生的时候打开,见不到一丝油花。而它们经过料理后渗出油脂,都是因其中蛋白质变性的缘故。

蛋黄的主要营养成分是蛋白质和脂肪,自然状态下它俩是一种类似“乳化液”的状态,也就是蛋白质和脂肪均匀混合分布。如果只是单纯受热,蛋白质在受热凝固时,也会将脂肪均匀地包裹住,所以煮蛋的蛋黄里不会有油脂渗出。但如果是腌咸蛋,由于盐透过蛋壳深入蛋内,导致蛋液的渗透压发生了改变,蛋白质发生了类似凝胶状的聚集。而且随着时间越长,聚集越紧密,原本散落的脂肪颗粒就被挤了出来,汇集成液态的油脂,这就是咸蛋黄会出油的原因。

责任编辑 / 郭亦城

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。