赤鳞鱼

海中烛泪,身世不明

标签: 博物餐桌

『海错图』是清朝康熙年间,由画家聂璜绘制的一组图谱。聂璜用生动的图片和文字记录了他在中国沿海亲眼所见、亲耳所闻的各种生物。时代所限,书中记述时有夸张,但妙趣横生,深受清朝历代皇帝喜爱。现分藏于北京故宫和台北故宫。

福建的“小红鳗”

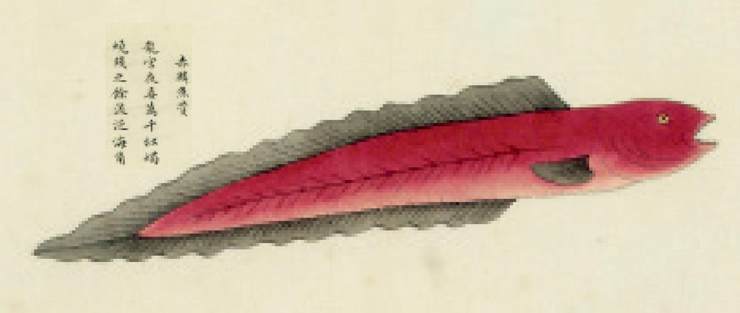

“闽海有小红鳗……土人名为‘赤鳞鱼’。”《海错图》中,这张画的配文异常稀少,这一句算是比较像样的形态描述了。它道出了三个线索:产于福建沿海、全身红色、身体像鳗鱼。

看图,它也确实像一条头大身细的鳗鱼,身上的肉呈“人”字形排列。但是符合这些特征的鱼不止一种,还有什么线索吗?对了,当时福建人叫它“赤鳞鱼”,而今天的福建,也把一种模样神似的小鱼称为“红连鱼”,发音还真相近。那么目标初步确认,《海错图》中的赤鳞鱼,可能就是今天的“红连鱼”,它的正式名称叫赤刀鱼。虽然被民间叫成“小红鳗”“红带鱼”,但它和带鱼、鳗鱼都没亲缘关系。

赤刀鱼有“小红鳗”“红带鱼”的俗名。

把自己“种”在海底

赤刀鱼这种头大身细的体形,不是为了游泳方便,而是为穴居准备的。它会在海底挖一个洞,把尾巴插进去,只露出脑袋,看上去就像把自己“种”在了海底。一有小鱼小虾经过,它就飞速钻出来叼住吃掉。

在海底,赤刀鱼会把身体藏在洞里,只露出头。

因为这种习性,一般的渔网抓不了它,得用底拖网才能把它从海底“耙”上来。但它的数量并不稳定,渔民也不会特意捕捞它,只是作为捞其他鱼时的副产品。

责任编辑 / 张辰亮

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。