米

粒粒都不同,得来皆辛苦

标签: 博物餐桌

大米其实是胚乳

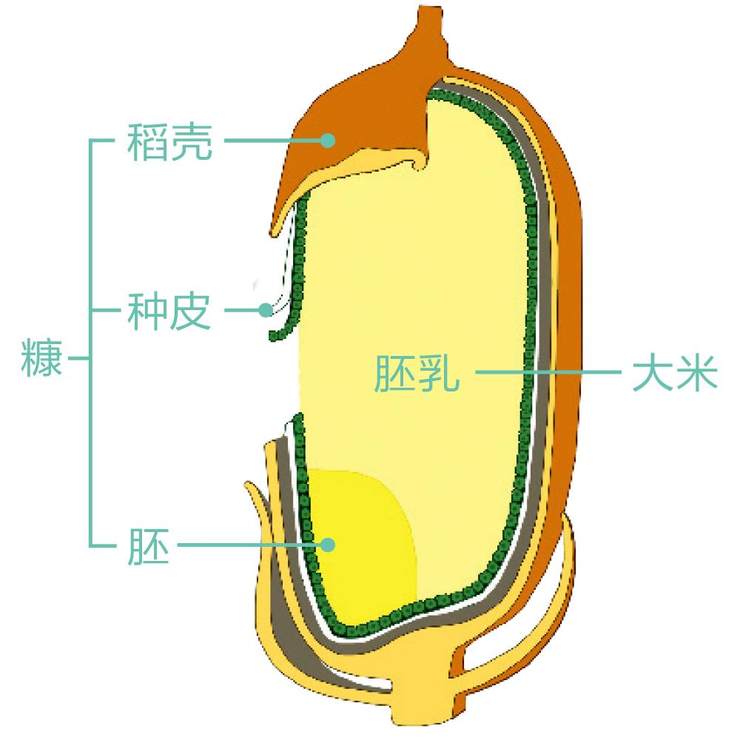

米和面是主食界的哼哈二将—地球人都知道“面”出自小麦,而“米”出自水稻。无论米还是面,原料都是禾本科植物成熟的种子。既然是种子,那就得包含生物学里“种子”该有的一切配置:作为植物体初级原形的胚、为胚供能的胚乳、包裹胚和胚乳的种皮,以及最外面的保护层“苞片”。

只是,水稻的种子还不能称之为“米”,因为那个保护层是鳞片状的硬壳,种皮又富含大量纤维质,直接吃的话,效果估计跟瓜子带壳吃差不多。真正的米,是谷粒去掉了硬壳、种皮和胚之后,剩下的部分—没错,米就是水稻的胚乳!

从稻到米

把稻穗变成米粒的技术,早在新石器时代人类就已掌握。细小的谷粒肯定用手不能一颗一颗地剥,必须得借助工具批量实现,于是人们发明出各种专门“剥米”的工具。

“剥米”的第一道工序就是把稻粒从稻穗上分出来。稻穗在晾干后,稻粒与茎秆的结合就不那么紧密了,通过摔打或轻微碾压,就能分离(图1)。而分离后的稻粒,只要在一定的压力下,让它们相互摩擦,那层硬壳就会被剥离—实现这个功能的机械,是个类似磨盘的家伙:砻(音“龙”)。

责任编辑 / 郭亦城

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。