食物的滋味 舌尖的化学

标签: 博物餐桌

舌头 口水=滋味

对食物滋味的辨别,是舌头与口水共同作用的结果。任何产生滋味的物质都要溶于口水后,才能与舌尖上的味蕾结合,形成滋味—也就是说,味蕾、唾液和可溶性物质三者并存,人才能感受到滋味,缺一不可。比如在没有味蕾的舌根和舌中央,就不会产生味觉;口干舌燥时,味觉就很不敏感;若是不溶于水的物质,比如钻石、塑料,人永远不知道它们是什么滋味,或者就定义为无味。

苦味

苦味不是什么好味道,却是人最敏感的滋味。一丁点苦味都会引起舌头的警觉,因为组成苦味的物质溶于水后,却对水分子很排斥,为了躲避唾液,它们会很快吸附在味蕾上,导致苦味最容易察觉。苦味主要来自生物碱、含氮有机物和某些金属离子,主要存在于咖啡、可可豆、茶、啤酒花、莴苣、橘皮、橄榄,以及很多十字花科的蔬菜中。

苦味不是什么好味道,却是人最敏感的滋味。一丁点苦味都会引起舌头的警觉,因为组成苦味的物质溶于水后,却对水分子很排斥,为了躲避唾液,它们会很快吸附在味蕾上,导致苦味最容易察觉。苦味主要来自生物碱、含氮有机物和某些金属离子,主要存在于咖啡、可可豆、茶、啤酒花、莴苣、橘皮、橄榄,以及很多十字花科的蔬菜中。

咸味

咸味是人类必需的味道,而这个味道在大千世界的N种食材中,只有盐类能提供(详见本刊2015年5月“盐”)。咸味是盐类中的碱金属离子,通过改变味蕾上的细胞通透性,而被神经感知到的。除了食盐中最常见的钠离子,同属于碱金属的钾离子、锂离子等也都能产生咸味,但按照“元素周期表”的排序,离钠越远的元素咸味越淡,并且咸味不够纯正。

咸味是人类必需的味道,而这个味道在大千世界的N种食材中,只有盐类能提供(详见本刊2015年5月“盐”)。咸味是盐类中的碱金属离子,通过改变味蕾上的细胞通透性,而被神经感知到的。除了食盐中最常见的钠离子,同属于碱金属的钾离子、锂离子等也都能产生咸味,但按照“元素周期表”的排序,离钠越远的元素咸味越淡,并且咸味不够纯正。

酸味

酸味的发生机制也很简单,只由氢离子产生(详见本刊2013年3月“醋”)。氢离子吸附在味蕾的细胞膜上,引起了膜上的电荷变化,产生出酸味的神经刺激。而酸味的浓淡,则主要取决于酸中的阴离子,它结构越复杂,就会有越多氢离子吸附在味蕾上,所以有机酸产生的酸味更浓。酸味通常来自水果、蔬菜,以及发酵食品中,主要有柠檬酸、醋酸和乳酸。

酸味的发生机制也很简单,只由氢离子产生(详见本刊2013年3月“醋”)。氢离子吸附在味蕾的细胞膜上,引起了膜上的电荷变化,产生出酸味的神经刺激。而酸味的浓淡,则主要取决于酸中的阴离子,它结构越复杂,就会有越多氢离子吸附在味蕾上,所以有机酸产生的酸味更浓。酸味通常来自水果、蔬菜,以及发酵食品中,主要有柠檬酸、醋酸和乳酸。

甜味

甜味是最令人愉快的滋味,主要来自水果和谷物。它的产生过程相对复杂,通常是某些有机物的特殊结构,激活了味蕾上的“受体”,才让大脑尝到甜头。而拥有这种结构的物质主要以糖类为主:葡萄糖、果糖、麦芽糖(详见本刊2012年11月“糖的N次方”),当然很多非糖类物质也有此结构,比如糖苷类的甜味剂(详见本刊2013年7月“非糖类甜味剂”)。

甜味是最令人愉快的滋味,主要来自水果和谷物。它的产生过程相对复杂,通常是某些有机物的特殊结构,激活了味蕾上的“受体”,才让大脑尝到甜头。而拥有这种结构的物质主要以糖类为主:葡萄糖、果糖、麦芽糖(详见本刊2012年11月“糖的N次方”),当然很多非糖类物质也有此结构,比如糖苷类的甜味剂(详见本刊2013年7月“非糖类甜味剂”)。

鲜味

鲜味是最难描述的美妙滋味。它的产生过程跟甜味很类似,也都是需要味蕾上的“受体”被激活,主要由氨基酸和核苷酸产生(详见本刊2014年7月“鲜从何来”)。能制造鲜味物质的食材主要有肉类、乳类、海鲜和菌类,以及很多发酵食品。

鲜味是最难描述的美妙滋味。它的产生过程跟甜味很类似,也都是需要味蕾上的“受体”被激活,主要由氨基酸和核苷酸产生(详见本刊2014年7月“鲜从何来”)。能制造鲜味物质的食材主要有肉类、乳类、海鲜和菌类,以及很多发酵食品。

舌尖上的11种滋味

人的口舌总共能尝出11种滋味,这些滋味来自各种不同的食材,同时许多根本“不搭噶”的食材却往往能产生相同的滋味。

辣味

辣味算是最霸道的滋味了,但严格来说,它并不属于味觉刺激,而是口腔黏膜的“灼烧感”。产生辣味最主要的物质就是辣椒素、胡椒碱和硫化物等,辣椒、胡椒、葱姜蒜和芥末中都含有这些物质(详见本刊2011年3月“辣椒排行榜”和2011年12月“不是辣椒也能辣”)。它们对口腔黏膜的刺激引发痛感,反映到大脑中就是辣味,其实如果把它们撒到体表的伤口上,同样也有这种灼烧感。

辣味算是最霸道的滋味了,但严格来说,它并不属于味觉刺激,而是口腔黏膜的“灼烧感”。产生辣味最主要的物质就是辣椒素、胡椒碱和硫化物等,辣椒、胡椒、葱姜蒜和芥末中都含有这些物质(详见本刊2011年3月“辣椒排行榜”和2011年12月“不是辣椒也能辣”)。它们对口腔黏膜的刺激引发痛感,反映到大脑中就是辣味,其实如果把它们撒到体表的伤口上,同样也有这种灼烧感。

麻味

麻味其实就是口腔黏膜和舌头麻木的感觉,这种感觉配合辣味产生“麻辣”是如今颇受欢迎的口味。麻味的本质跟手脚麻木差不多,都是因血液循环和神经传导受到阻碍产生,能造成这种情况的物质主要有花椒中的柠檬烯、未成熟的猕猴桃和菠萝中的蛋白酶,它们能刺激口腔中的毛细血管收缩,产生麻木感。

麻味其实就是口腔黏膜和舌头麻木的感觉,这种感觉配合辣味产生“麻辣”是如今颇受欢迎的口味。麻味的本质跟手脚麻木差不多,都是因血液循环和神经传导受到阻碍产生,能造成这种情况的物质主要有花椒中的柠檬烯、未成熟的猕猴桃和菠萝中的蛋白酶,它们能刺激口腔中的毛细血管收缩,产生麻木感。

涩味

涩味有些难以名状—微苦又粗糙的滋味,这都是因为吃到的食物中含有丹宁或草酸钙的缘故。这些物质会与舌头上的蛋白质发生凝固,进而让舌头产生收敛的感觉,反映到大脑就是涩味。含有涩味的物质主要有水果果皮、未成熟的水果、茶和红酒等。

涩味有些难以名状—微苦又粗糙的滋味,这都是因为吃到的食物中含有丹宁或草酸钙的缘故。这些物质会与舌头上的蛋白质发生凝固,进而让舌头产生收敛的感觉,反映到大脑就是涩味。含有涩味的物质主要有水果果皮、未成熟的水果、茶和红酒等。

清凉味

清凉的味道会让人心旷神怡,但其实这种味觉体验只是一种“幻觉”—薄荷中的薄荷醇、白酒中的乙醇和樟脑中的樟脑醇等物质,能激活口腔中三叉神经的“冷感感受器”,引发冷感,实际上那里并没有出现温度下降的情况,薄荷糖、仁丹就是这样让人有清凉感的。

清凉的味道会让人心旷神怡,但其实这种味觉体验只是一种“幻觉”—薄荷中的薄荷醇、白酒中的乙醇和樟脑中的樟脑醇等物质,能激活口腔中三叉神经的“冷感感受器”,引发冷感,实际上那里并没有出现温度下降的情况,薄荷糖、仁丹就是这样让人有清凉感的。

金属味

金属味人们不经常尝到,它可不是因为吃到金属产生的滋味,而是来自动物血液—动物血液中都含有亚铁离子和铜离子,它们正是金属味的源头。在半熟的牛排、羊排或血液类食物中,人们经常能尝出隐隐的金属味。

金属味人们不经常尝到,它可不是因为吃到金属产生的滋味,而是来自动物血液—动物血液中都含有亚铁离子和铜离子,它们正是金属味的源头。在半熟的牛排、羊排或血液类食物中,人们经常能尝出隐隐的金属味。

油腻味

油腻味其实是阻止人们继续进食的一种滋味,它是味蕾对油脂中脂肪酸的一种“拮抗反应”。当嘴里咀嚼了大量含油脂的食物时,味蕾就会因受到过多脂肪酸包围而产生抵抗性收缩,令大脑发出阻碍进食的信号—油炸食品、肥肉就是油腻味的制造者。

油腻味其实是阻止人们继续进食的一种滋味,它是味蕾对油脂中脂肪酸的一种“拮抗反应”。当嘴里咀嚼了大量含油脂的食物时,味蕾就会因受到过多脂肪酸包围而产生抵抗性收缩,令大脑发出阻碍进食的信号—油炸食品、肥肉就是油腻味的制造者。

复合滋味=化学反应

人类所能感受的单独滋味虽然有限的,但若进行排列组合,产生的复合滋味“岂止是丰富,简直就是丰富”—糖醋里脊、酸辣粉、怪味豆……这些美食正是滋味组合的产物。除了组合出美味,滋味间的碰撞,还能改善食物的口味,提升风味,或者遮蔽不好的滋味。

鲜 甜:

甜能提鲜

在烹饪节目中,大厨经常在菜肴临出锅前加一小勺糖,美其名曰“提鲜”。这是因为产生鲜味的氨基酸与产生甜味的物质会发生“抱团”,共同来刺激味蕾上的受体,令受体的活性更强,对神经的刺激也就更显着,即鲜味更浓郁。

甜能提鲜

在烹饪节目中,大厨经常在菜肴临出锅前加一小勺糖,美其名曰“提鲜”。这是因为产生鲜味的氨基酸与产生甜味的物质会发生“抱团”,共同来刺激味蕾上的受体,令受体的活性更强,对神经的刺激也就更显着,即鲜味更浓郁。

鲜 咸:

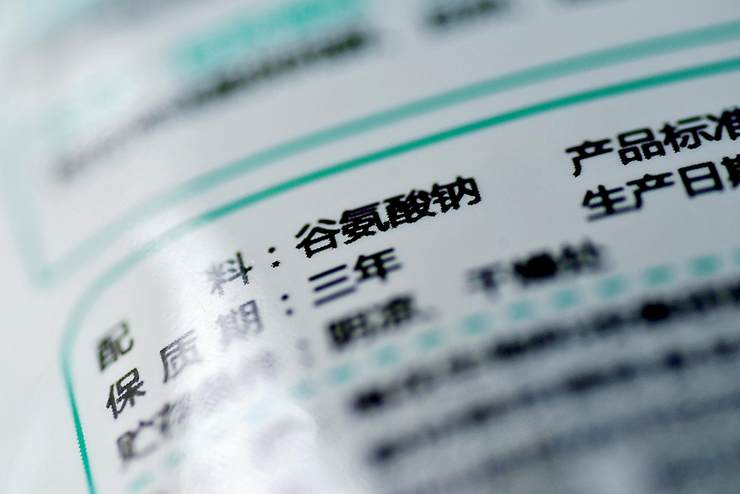

抱对“大腿”才更鲜

如果翻看味精包装上的成分表,会发现它主要由“谷氨酸钠”构成,谷氨酸为什么要抱钠离子的“大腿”?因为钠离子可以刺激味蕾扩张,让与氨基酸结合的受体更轻易进入味蕾中,刺激神经感知鲜味。

抱对“大腿”才更鲜

如果翻看味精包装上的成分表,会发现它主要由“谷氨酸钠”构成,谷氨酸为什么要抱钠离子的“大腿”?因为钠离子可以刺激味蕾扩张,让与氨基酸结合的受体更轻易进入味蕾中,刺激神经感知鲜味。

酸 甜:

抵消的最佳口味

糖醋口味的菜肴深受很多人喜爱:松鼠鱼、咕咾肉、糖醋里脊……似乎甜与酸的搭配总是这样恰到好处,不会太甜也不会太酸—产生甜味的物质与产生酸味的氢离子在味蕾上偶遇时,相互之间有抵消作用,缓和了对味蕾的刺激,实现了最佳的口味。

抵消的最佳口味

糖醋口味的菜肴深受很多人喜爱:松鼠鱼、咕咾肉、糖醋里脊……似乎甜与酸的搭配总是这样恰到好处,不会太甜也不会太酸—产生甜味的物质与产生酸味的氢离子在味蕾上偶遇时,相互之间有抵消作用,缓和了对味蕾的刺激,实现了最佳的口味。

甜 甜:

1 1大于2

对甜味来说,有时候1 1的效果是大于2的,因为两种产生甜味的不同物质,会激发受体的活性,令它们争相接受甜味物质,这远比一种甜味物质的刺激要大很多。就像零度可乐是用阿斯巴甜和安赛蜜两种甜味剂,只需正常添加量1/3就能达到同样的甜味效果。

1 1大于2

对甜味来说,有时候1 1的效果是大于2的,因为两种产生甜味的不同物质,会激发受体的活性,令它们争相接受甜味物质,这远比一种甜味物质的刺激要大很多。就像零度可乐是用阿斯巴甜和安赛蜜两种甜味剂,只需正常添加量1/3就能达到同样的甜味效果。

甜 咸:

极致的哲学

“要想甜就加点盐”这句话如今经常被赋予“哲学意义”,说的是在极致事物里,加入一些相反元素,反而更能提升它的等级—对甜味来说,确实如此。因为味蕾上能接受甜味物质的受体有限,这就需要通过其他物质来激活更多的受体,盐中的钠离子恰好能做到这点。于是在甜味食物中加少许盐,就会感受到更强的甜味,比如在做冰激凌、蛋糕时,通常都要加入少量食盐。

极致的哲学

“要想甜就加点盐”这句话如今经常被赋予“哲学意义”,说的是在极致事物里,加入一些相反元素,反而更能提升它的等级—对甜味来说,确实如此。因为味蕾上能接受甜味物质的受体有限,这就需要通过其他物质来激活更多的受体,盐中的钠离子恰好能做到这点。于是在甜味食物中加少许盐,就会感受到更强的甜味,比如在做冰激凌、蛋糕时,通常都要加入少量食盐。

苦 鲜:

祛苦竟然不用糖

有些食物尽管带有苦味,但很多人依然钟爱。按照常理想象,似乎抵消苦味的最佳办法就是加入与它滋味“相反”的物质:糖。然而试试恰好相反,糖并不能抵消苦味,而是与苦味共存,产生奇怪的滋味。其实,抵消苦味的最佳滋味是鲜味,氨基酸能阻碍产生苦味的分子吸附在味蕾上,所以炒苦瓜、莴苣这类带清苦味的蔬菜时,味精必不可少。

祛苦竟然不用糖

有些食物尽管带有苦味,但很多人依然钟爱。按照常理想象,似乎抵消苦味的最佳办法就是加入与它滋味“相反”的物质:糖。然而试试恰好相反,糖并不能抵消苦味,而是与苦味共存,产生奇怪的滋味。其实,抵消苦味的最佳滋味是鲜味,氨基酸能阻碍产生苦味的分子吸附在味蕾上,所以炒苦瓜、莴苣这类带清苦味的蔬菜时,味精必不可少。

责任编辑 / 唐志远

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。