鲤科家鱼的

食用 哲学

标签: 博物餐桌

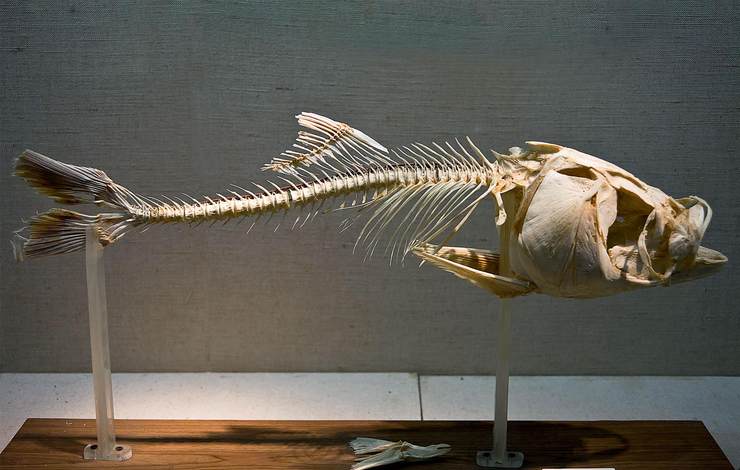

肌间骨:

小心乱刺伤人!

吃淡水鱼如果奔着肉去,肯定首选鱼肚子,因为那里刺少,只有几根大刺。鱼刺就是鱼的骨骼,通常有一条脊椎骨贯穿头尾(也就是所谓的“主刺”),在腹部则有数根肋骨支撑,保护着内脏,剩下的刺则是背部和尾部边缘,连接鱼鳍的“棘”。

绝大多数海鱼都是这样的结构,所以吃起来很方便,去掉这些刺就只剩净肉。而鲤科的鱼则不然,除腹部外,其他部位的肉中还散落着很多小刺,也就是俗称的“乱刺”—它们神出鬼没地“乱”长,人们吃鱼卡刺,十有八九都是因为它。

乱刺雅称“肌间骨”,因藏身于肌肉中而得名。它只存在于进化程度不算太高的鱼类中,比如鲱科和鲤科的鱼,由肌肉中的结缔组织骨化形成,分布在背部和尾部。鲤科鱼的肌间骨在100~120根之间,鲤鱼的最少,大概有90多根,而鲢鱼的最多,约130多根。肌间骨的主要作用是支撑肌肉和协助肌肉传导力量。对于海洋中高度进化的金枪鱼、鳕鱼等游泳健将来说,肌间骨的功能由强健的肌纤维承担,鲤科鱼无需依靠高速游动来觅食和迁徙,靠肌间骨就足够了。

随着鱼的生长发育,肌间骨形状也会发生改变。它在形成之初只是一根小刺,而后出现分叉,变成“Y”字形或“卜”字形,而且生长方向都是顺着肌肉群的纹理,从前向后斜行生长。在鲤科鱼类中,鲢鱼和鳙鱼的肌间骨数量最多,形状也最为复杂,即分叉较多,所以吃起来最麻烦,这也导致它俩的肉价是鲤科鱼中最便宜的。

责任编辑 / 郭亦城

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。