葡萄干

风干水晶明珠

文章出自:博物 2011年第09期

晒伤了也是宝

1873年9月,又是一个葡萄成熟的季节。西亚某地的人民正沉浸在丰收的喜悦中,谁知天有不测风云,赶上了百年难遇的酷热高温。热浪袭来,藤蔓上的葡萄还来不及采摘,就被火辣辣的太阳烤得皱巴又干瘪。

这批葡萄早就预定给了美国人,等到加利福尼亚来的食品商上门,果农只好硬着头皮把“晒伤”的葡萄拿出来。商人懊恼之余,试着尝了一颗,谁知这种干葡萄的味道竟格外甘甜,而且缩水了的葡萄,个头也小了,更容易储藏和运输。于是,商人如获至宝,当场买下了所有的干葡萄,运回加州,加工包装一番,推向市场。

晾晾更健康

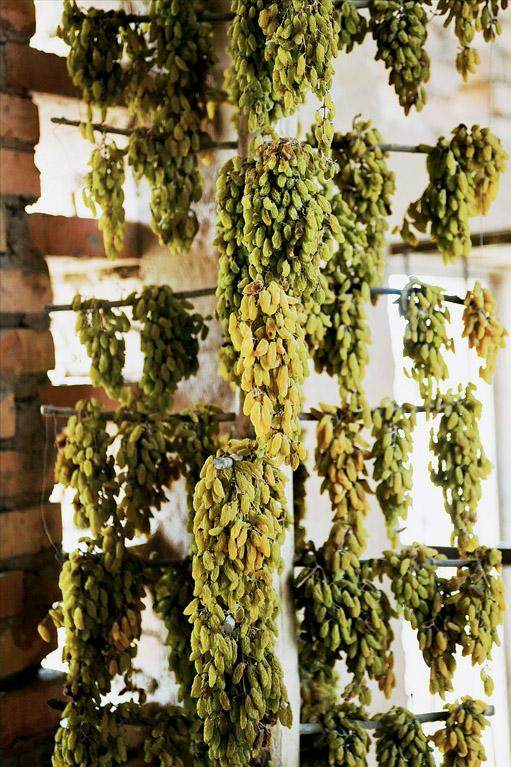

鲜葡萄洗干净后,就挂到墙上的铁线上,让干热的风慢慢吹干。5斤鲜葡萄大约能晾出1斤葡萄干。经过这个“脱水”的过程,葡萄中的大部分营养价值都得到了保留和浓缩。

鲜葡萄洗干净后,就挂到墙上的铁线上,让干热的风慢慢吹干。5斤鲜葡萄大约能晾出1斤葡萄干。经过这个“脱水”的过程,葡萄中的大部分营养价值都得到了保留和浓缩。

按照美国人的说法,葡萄干就是这样被创造出来的。然后葡萄干很快赢得了人们的喜爱,成为加州的主要产业之一。随后,美国人也开始自己栽培、干制葡萄,使得美国成为世界上葡萄干产量最大、同时也是消费量最大的国家。

鲁滨逊的粮食

不过,在其他国家的人民眼中,这个故事肯定是个小广告—美国的暴发户为了宣传自己,有意忽视(要么就是压根不知道)葡萄干的悠久历史,而且连发明权也妄图揽到自己名下。遥远的古希腊罗马且不说,哪怕再早100年,在18世纪的欧洲,葡萄干早已稀松平常。比如英国作家笛福笔下的鲁滨逊,就对葡萄干很熟悉:

责任编辑 / 童晓岽

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。