贵州酸汤火锅

山间异味变美食

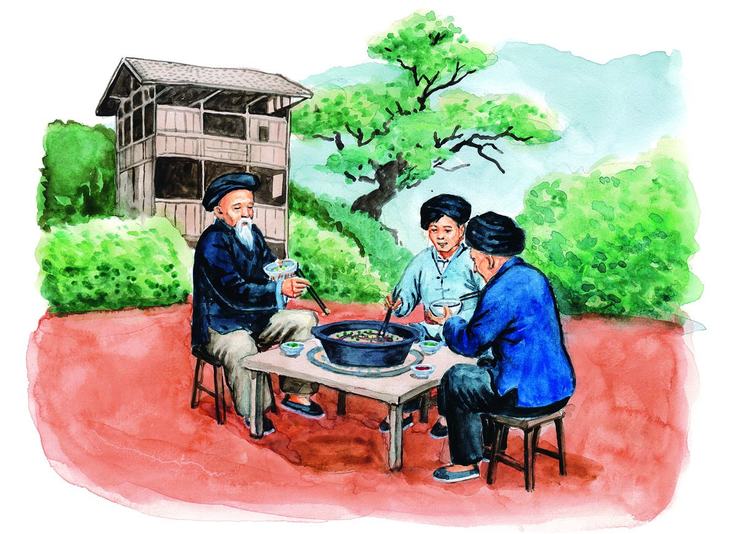

将泡过糯米的水收集于竹筒内,放置在火炉旁边用以保温,蒸饭时就使用这种糯米水,饭熟了,再度将蒸饭水倒回竹筒里。如此反复数次,竹筒内温热的水开始发酵,散发出清淡的酸味儿来。如此得来的“酸汤”,是酸汤火锅最重要的必备之物,用这种汤加上野葱、姜、蒜、木姜子等调味料,就可以放入肥鱼、虾螺等河鲜,煮至鱼肉将熟时上桌。热汤沸腾,边吃鱼肉,还可边涮些时蔬野菜。这便是贵州山区独具特色的酸汤火锅了。

相传早在明朝时,酸汤火锅就已见于山村人家。最初的酸汤原本是不慎发酵的糯米酒,喝下却让人感觉凉爽畅快。山间气候潮闷,日落后又有瘴气弥漫,酸味恰好既可缓解暑热,又能使人胃口大开,故而这种味道迅速为人们接受,甚至有谚语称“三天不吃酸,走路打窜窜”。民间传说则称,有位善于酿酒的苗族姑娘,若前来拜访的爱慕者不是她的意中人,喝了她酿的酒,味道就变成了让人心酸的酸汤。“三月槟榔不结果,九月兰草无芳香。有情山泉变美酒,无情美酒变酸汤。”这歌曲至今依旧在山中村寨里流传。

清朝末年,番茄(西红柿)作为食品在我国流传开来,于是用它制作的红色酸汤也随之盛行。传统的糯米酸汤颜色偏白,被称作“白酸汤”,而番茄酸汤则叫做“红酸汤”。酸汤中的动物类食材,除了鱼虾,也有鹅肉,总之离不开江水溪水中的物产。

虽然酸汤火锅的做法在苗族、侗族和其他少数民族之中,各个寨子都有各自的独特技法和味道,但无论哪种酸汤,只要离了贵州山区,味道就变得多少“不正宗”起来。经过研究,有人认为在贵州山区之外,随着水土气候发生变化,酸汤中的微生物菌落构成也会随之改变。不过,也许是因为离了山间,人们就少了因潮闷天气带来的不适感,解暑开胃的酸汤也就失去了原本的神奇效力。

责任编辑 / 王辰

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。