萨满教的文化遗存

满族的祭祖风俗

祭祖主要包括朝祭、夕祭、避灯祭、星祭、换索(锁)等,这些祭祀内容绝大部分都带有原始崇拜的特征

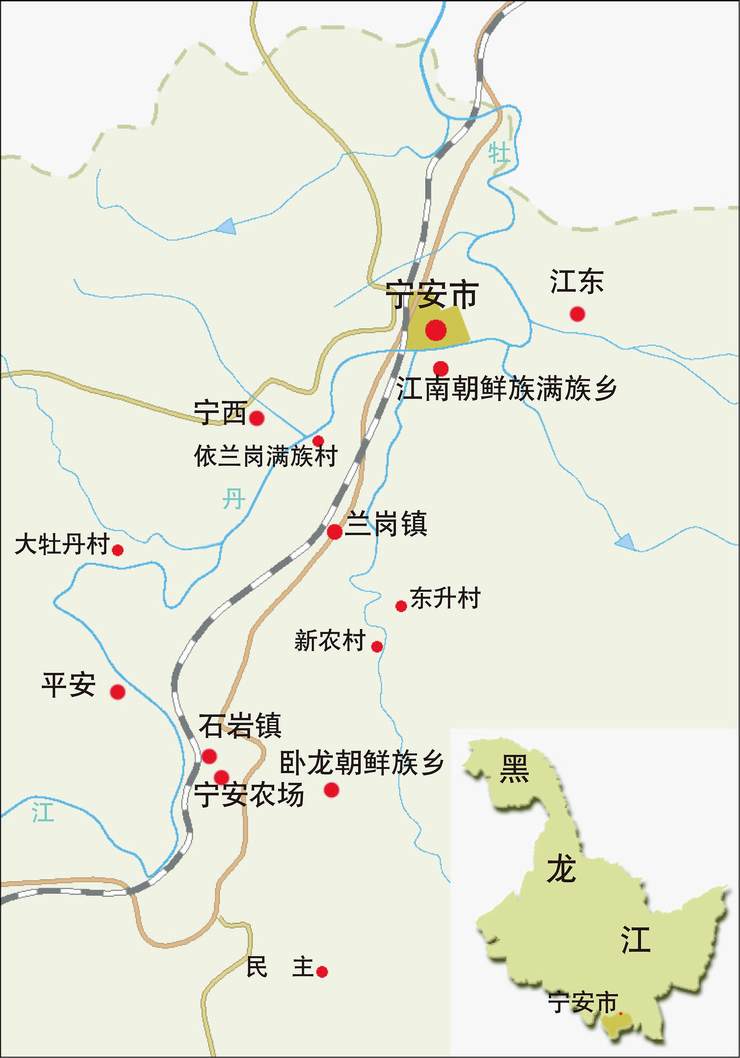

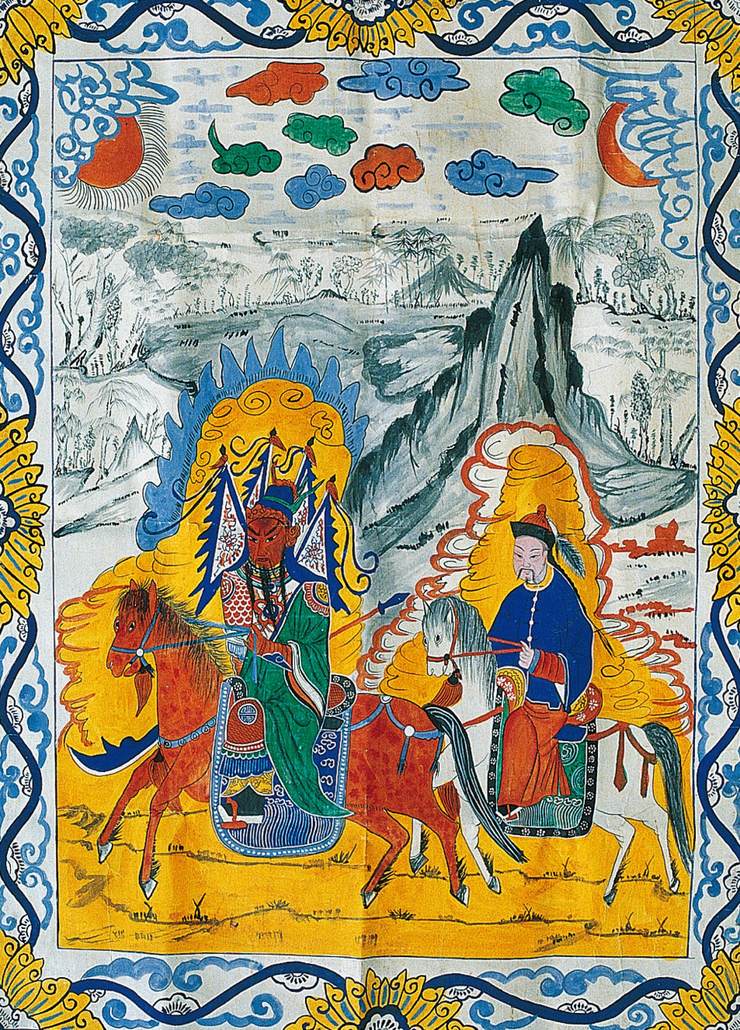

从牡丹江到当年的宁古塔城——宁安市,也就半个小时的车程。刚到这里并非随处可见萨满教文化遗存,而是要到满族人举行的祭祖仪式中去寻找。满族祭祖是从以前祭祀天地的自然崇拜中演变过来的。这里的满族先民自古就笃信萨满教。《柳边纪略》曾记载:“满人病,轻服药,而重跳神。”这里所说的“跳神”系指萨满跳神为人治病。随着满清政权的建立和巩固,萨满教开始受到限制,尤其是在皇太极年代,不但明令禁止,甚至对跳神者处以极刑。乾隆年间,为了缓和民族宗教矛盾,颁布了《钦定满洲祭神祭天典礼》,从此,萨满教便以祭祖的面貌出现。

安宁(宁古塔)在满族历史上占有重要地位,早在4千年前的新石器时代,这里就有满族先民的活动。清初曾是东北盛京(沈阳)以北的重镇,管理吉林、黑龙江及其以北的广大地区,并设有宁古塔将军衙门。由于历史悠久,加之地处边远,所以萨满教文化才在这里得以保存和延续。

祭祖主要包括朝祭(也称堂子祭)、夕祭、避灯祭、祭天、星祭、换索(锁)等,这些祭祀内容绝大部分都带有原始崇拜的特征。祭祖还有公祭和家祭之分。公祭是以氏族为单位,一般每几年举行一次,规模较大,费用由参加者捐献或均摊;家祭是自家组织的,规模可大可小,没有时间要求,费用由自家负担。祭祀中也存在有猪和无猪祭祀(绝大多数是有猪祭祀,有时无猪也可进行素祭,有猪祭祀时也包含素祭内容)两种情况。在宁西乡依兰岗满族村的关氏家族和大牡丹村的吴氏家族,我们有幸目睹了两次祭祖活动的全貌。

依兰岗满族村位于宁安市西南6公里处的牡丹江北岸,依山傍水。全村共有400多口人,满族占50%以上,绝大部分都是关姓。我们参加了开春的无猪祭祀(因经济条件有限),同时也第一次见到了察玛。察玛一词源于通古斯语,意为“激动”、“不安”或“狂怒之人”,与清朝以前被称为“萨满”的巫医神汉有明显的区别,主要是作为司祭人员充当人与神的中介。我们见到的第一位老察玛是75岁的关玉林,他从17岁就步入察玛行列,他的爷爷、父亲也都当过察玛。他是当地唯一懂满文祭词的人,1992年他们家族恢复的第一次祭祖也是他一手操办的。论资历、水平,他完全可以当大察玛,本家族也完全赞同,但却遭到他的婉言拒绝。他是60年代中期入党的,曾长期担任生产队会计,他说自己是个党员,当大察玛不好听。如今他虽然在家养老休息,但对祭祖活动仍非常关心,近几年来不但帮助族内培养了一批新察玛,还回忆整理出满汉合璧的祭词近400句,并撰写了3千多字的有关祭祖知识介绍。

根据关玉林的说法,察玛分大察玛和一般察玛。大察玛是从察玛中经过推选产生的,一般由德高望众且有丰富经验的老察玛担任。大察玛是祭祖仪式的主持者,一般察玛则配合大察玛完成各种祭祀仪式。每次祭祖均由各户推荐的穆昆达(户长)、大察玛和拿锅子的(具体办事的)3人主持。穆昆达负责组织,大察玛负责祭祀仪式,拿锅子的操持具体细务。关玉林还告诉我们,祭祖中对察玛要求很高,他必须懂祭祖程序,会唱神歌、跳萨满舞,还必须精通“使唤猪拿件子”。“使唤猪拿件子”是当地察玛的一句行话,是指猪的宰杀和摆放,宰杀的猪先要卸成大小不等的件子(即大块),有的卸成11件,有的卸成13件,然后用锅煮熟(一般7成熟),最后将煮熟的件子再摆成猪的原型,置于供桌上。

责任编辑 / 李雪梅

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。