袈裟 来自大唐的圣物

光明皇后在《东大寺献物帐》中首先记录的,是笃信佛教的圣武天皇生前所穿的袈裟。这些袈裟曾长期保存在东大寺正仓院内,北仓藏9件,南仓和中仓共计6件。

按照规定,佛教僧众所着法衣,分大、中、小“三衣”,布料须用杂色,避免使用青、黄、赤、白、黑五种正色。“袈裟”是三衣的总称,作为梵文的音译,原意即“不正坏色衣”。圣武天皇御用的两件“不正坏色衣”,正在日本展出。一件是七条织成树皮色袈裟(残),另一件为七条刺纳树皮色袈裟。

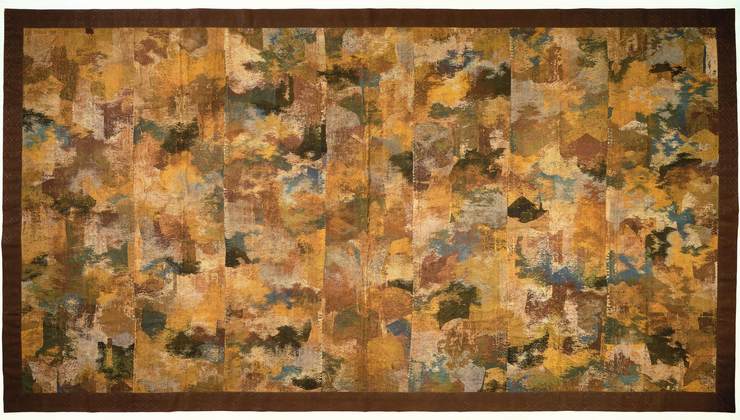

图为日本圣武天皇生前所穿的七条刺纳树皮色袈裟,纵145厘米,幅宽262厘米,系以不规则方式裁切赤、青、黄、绿、茶色平绢后,再缝合而成。这件文物上一次公开展出的时间是1987年。

袈裟为什么要叫“七条”?原来,释迦牟尼曾用碎布衲衣,僧侣们为效法佛陀,去贪求朴,做袈裟时,就将布料裁成小片,再缝缀成衣。小衣用五条布缝制,供僧侣劳作或就寝时穿;中衣用七条布缝制,适于日常听经闻法、诵经礼忏时穿着;而大衣的用布则在九条以上,是论辩、说法或面见尊长时用的。

按照艺术史学者傅芸子的观点,“刺纳”可能是隋唐名儒颜师古在为《急救章》作注时提到的“纳刺”,即“紩,缝也”,缝合之意。此番在奈良国立博物馆展出的七条刺纳树皮色袈裟,是用赤、青、黄、绿、茶色平绢,切成不规则形状以后缝制而成的,因斑驳如树皮,故称“树皮色”。

责任编辑 / 郭婷

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。