良渚工匠如何制作玉器

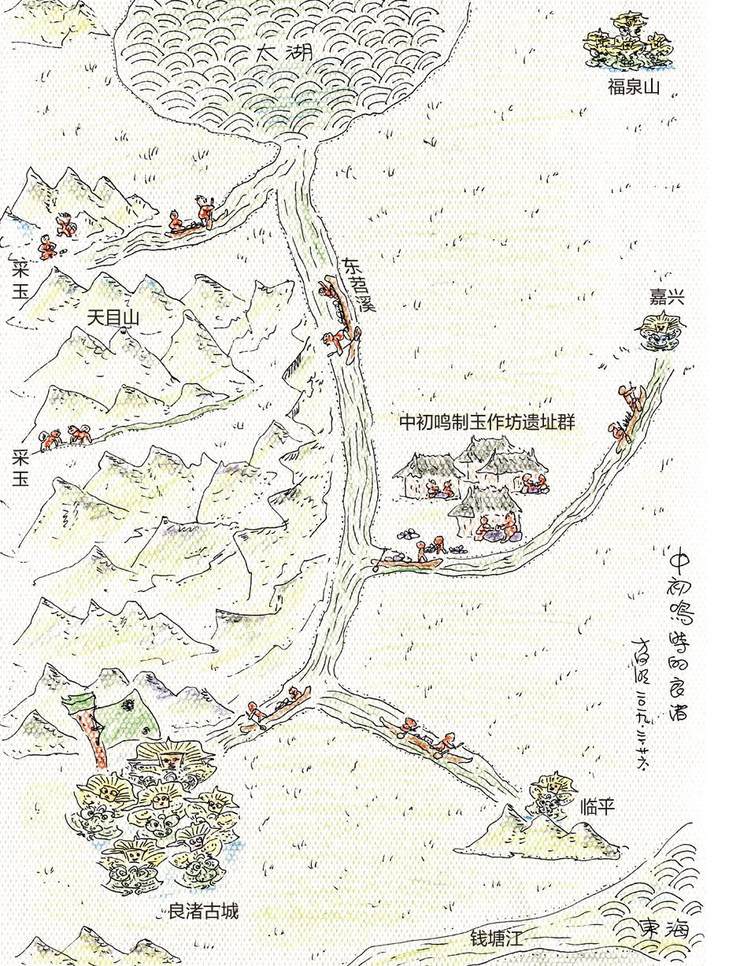

在渺远又“荒蛮”的五千年前,玉器是怎么做出来的?面对良渚玉器的鬼斧神工,所有人都会发出这一探问。在良渚古城东北方向的湖州德清,有迄今为止发现的中国新石器时代规模最大的制玉作坊遗址群——中初鸣遗址群。2018年,浙江省文物考古研究所联合德清县博物馆,发掘了其中一处名为“保安桥”的遗址,大量玉料、玉器半成品、成品、残件,还有加工工具砺石、磨石等与制玉相关的遗存,从时光的河流中打捞而出。它们会揭开良渚先民制玉的秘密吗?

玉作坊专门生产某一类玉器

中初鸣制玉作坊遗址群,位于德清县雷甸镇杨墩村,总面积达100万平方米。该镇原有上初鸣、中初鸣和下初鸣三个自然村,这些别致的村名,来源于后汉的一个典故:述善侯沈戎葬于山下,忽有金鹅飞集,鸣叫三声而去。在民国《德清县新志》里,这里就有古玉出土的记载:“中初鸣、下初鸣、桑育、高桥,地中时掘有杂角古玉及圈环步坠等物,质坚,色多红黄,时人谓之西土汉玉,佳者极珍贵。”时人不会料想到,这些古玉,年代竟可以上溯至五千年前,代表了中华大地上最早的文明曙光之一。

保安桥遗址点处在中初鸣遗址群的东北,距今有4800-4500年的历史,属良渚文化中晚期。这里出土的玉料主要是蛇纹石。相比良渚玉琮王使用的透闪石玉料,蛇纹石更软、还夹杂黄斑。保安桥的蛇纹石玉料,部分表面有比较强的反光,有些还有自然擦痕,这与年代较早的良渚玉料具有较高的磨圆度(指玉石经冲刷、滚动、撞击,棱角被磨圆的程度)不同,表明保安桥的玉料应该来自山上,而非取自水中。中初鸣遗址群考古领队方向明等学者由此猜测,是否存在这样的可能:因水中玉料被捡拾殆尽,良渚先民不得不进入深山开采玉料,进而导致在良渚文化中晚期良渚玉器的玉料质量出现了可观的下降。

获得玉料后,就要将原石开料、制坯。自旧石器时代开始流行的石器打制技术,并不适用于韧性极高的软玉。良渚工匠主要使用的玉料切割技术有两种——线切割与片切割。

责任编辑 / 郭婷

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。