中山装 | 革命年代的中国范儿

标签: 文物故事 古代生活 文化符号 民族与宗族 发明与技术

民国四年(1915年),曾任前清外务部左丞(相当于外交部高级官员)的辜鸿铭,受聘为北京大学英文教授。9月,北大举行开学典礼,在师生们一片期待的目光中,校长胡仁源请辜鸿铭发表讲话。岂料,辜鸿铭一起身,便令人大跌眼镜。据他的学生回忆,辜教授“背后拖着小辫子,身上又穿了乾(隆)嘉(庆)道(光)间长袍马褂,头上又戴着陈旧的破帽,脚上又穿着布靴,统统是肮脏的、龙钟的状态,委实令人讨厌和可笑!”

大名鼎鼎的辜鸿铭,竟是这样一个“土包子”吗?当然不是。辜鸿铭10岁就到欧洲接受教育,以惊人的天赋狂揽13个博士学位,又精通英文、德文、法文、拉丁文等9种语言,岂可言土?!回国后,辜鸿铭历任湖广总督张之洞的幕僚和清政府的外交官,担任公职期间都是一身洋气的西装革履,好不拉风。

那么,进入民国以后的辜鸿铭,为何反倒不顾体面,蓄起了辫子、穿起了长袍?恰恰相反,辜鸿铭要的就是体面。这事,得从辛亥革命说起。

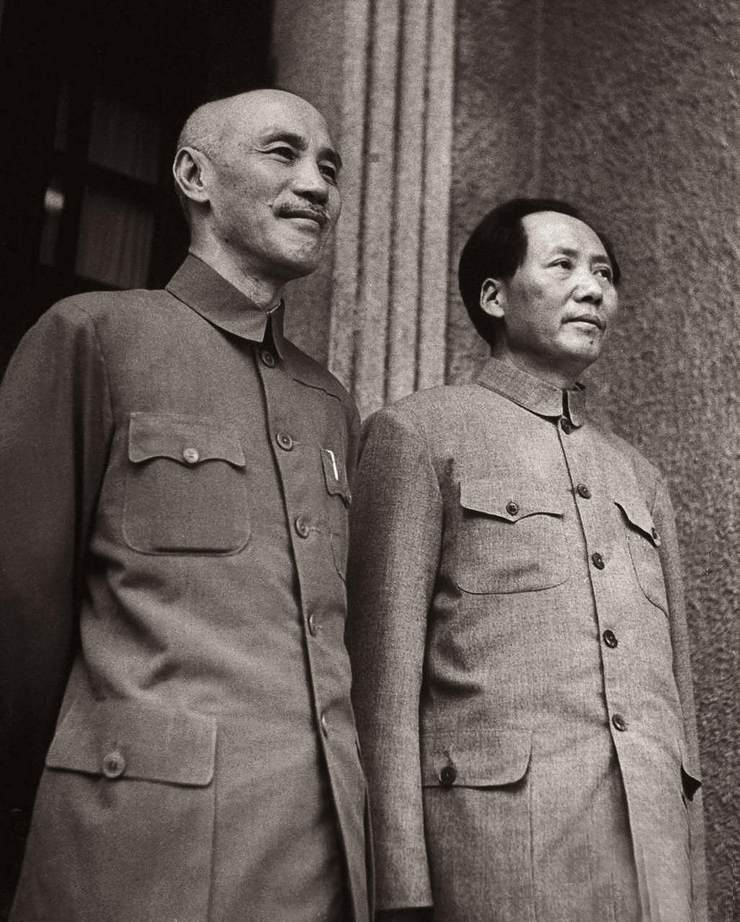

中山装,是革命先驱孙中山先生亲自设计的服制,也是中国近代民主革命的标志性符号。图为1945年国共谈判时期,蒋介石和毛泽东在重庆的合影。两人都身穿中山装,由此即可看出,国共两党虽然矛盾重重,但都认同自己是孙中山先生革命道路的继承者。供图/FOTOE

中国皇帝戴了一顶猎帽

中国号称“衣冠之国”,不只是因为中国的衣冠漂亮,更因为服饰制度深深地融入了中国人的政治和生活礼仪。最典型的例子,就是每当改朝换代之后,新王朝常常要颁布一套新的服制,以示气象更新。比如,明朝建立后,规定庶民只许穿青、黑色衣服,女子袍衫不许用朱红、鸦青、明黄,官服则实行“补服制度”(在官袍前后各缀一块“补子”,绣上各种飞禽和猛兽的纹样,以示官职的高低)。人各其服,秩序井然。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。