亦土亦洋绅士衣

标签: 风云人物 历史拾遗 文化遗产 文物故事 古代生活 文化符号

民国元年(1912年),全新的服饰法令——《服制》被正式公布。而这次的服制,呈现出前所未有的激进姿态,尤其是男子的礼服。传统的服饰中,仅有长袍马褂保留在常礼服之中,而且要搭配上西式礼帽。而大礼服和另一类常礼服,已完全采用西洋服装。

西服,借着政治的力量,也应和着社会的求新心理,迅速推广开来。政要名流、商人巨贾、知识分子乃至普通的上班族,都是“西装男子天团”中的重要成员。传统的长袍马褂也并未被舍弃,不仅在正式场合依旧上得台面,日常家居,一袭素雅的长衫,也往往成为不少新旧人士的共同选择。

当然,更多的时候,中国男人并没有特别纠结于“中”还是“西”,长袍马褂与西装革履并行不悖,甚至和谐“混搭”,呈现出那个特殊年代,亦土亦洋、不中不西的独特风貌。

西装革履与长袍马褂

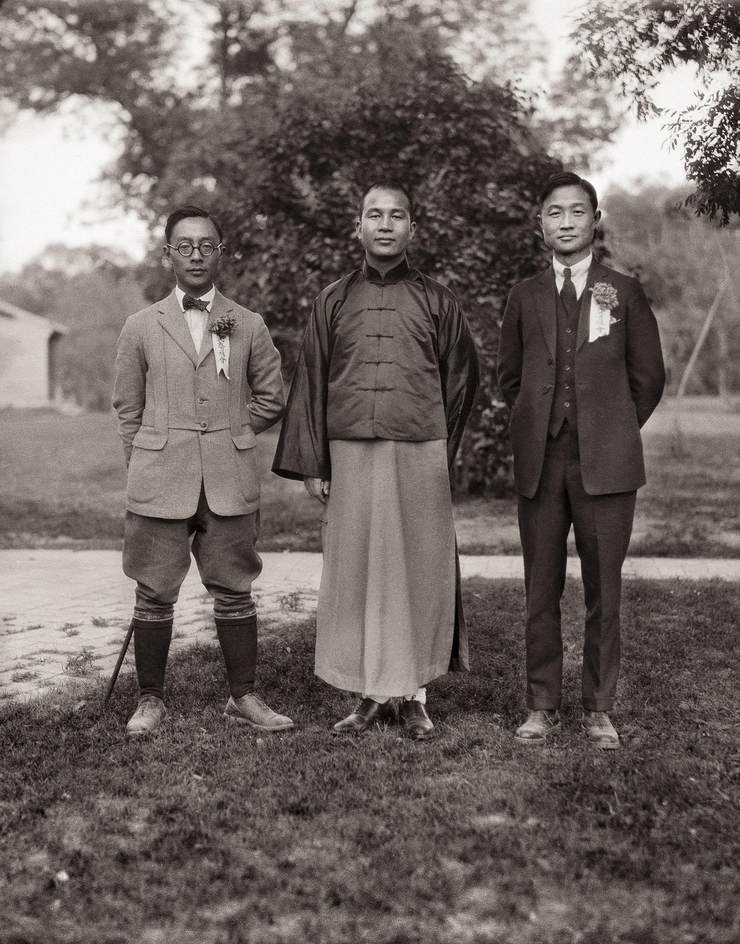

这是1925年通县(今北京市通州区)的几位中国男子合影。中间的男子身穿传统的长袍马褂,而两旁的男子则是一身西式装扮,尤其是右边的男子,西装、马甲和白衬衣三件套,穿得一丝不苟。西装革履与长袍马褂,那么自然地齐集一堂,这正是民国时期常见的景象。供图/FOTOE

这是1925年通县(今北京市通州区)的几位中国男子合影。中间的男子身穿传统的长袍马褂,而两旁的男子则是一身西式装扮,尤其是右边的男子,西装、马甲和白衬衣三件套,穿得一丝不苟。西装革履与长袍马褂,那么自然地齐集一堂,这正是民国时期常见的景象。供图/FOTOE

大礼服与西装

图为1918年11月28日,北洋政府庆祝第一次世界大战胜利的情景,在北京故宫太和殿举行的盛大的中外军队阅兵式上,大总统徐世昌发表讲话。这位前清进士出身的大总统,穿着燕尾服,戴黑色礼帽。除了燕尾服,西装也是中国上层社会的社交服装,上图中的蔡元培等人,就一律穿西装,系领结,脚蹬皮鞋。其中还有人用西装搭配白裤,正是那个年代的时髦穿搭。供图/FOTOE

图为1918年11月28日,北洋政府庆祝第一次世界大战胜利的情景,在北京故宫太和殿举行的盛大的中外军队阅兵式上,大总统徐世昌发表讲话。这位前清进士出身的大总统,穿着燕尾服,戴黑色礼帽。除了燕尾服,西装也是中国上层社会的社交服装,上图中的蔡元培等人,就一律穿西装,系领结,脚蹬皮鞋。其中还有人用西装搭配白裤,正是那个年代的时髦穿搭。供图/FOTOE

大礼服与西装

民国元年《服制》规定,男子最正式的大礼服,采用爱德华风格英式燕尾服,头戴黑色圆筒帽,全然一派英国绅士风范。

民国元年《服制》规定,男子最正式的大礼服,采用爱德华风格英式燕尾服,头戴黑色圆筒帽,全然一派英国绅士风范。

长衫并不“土”

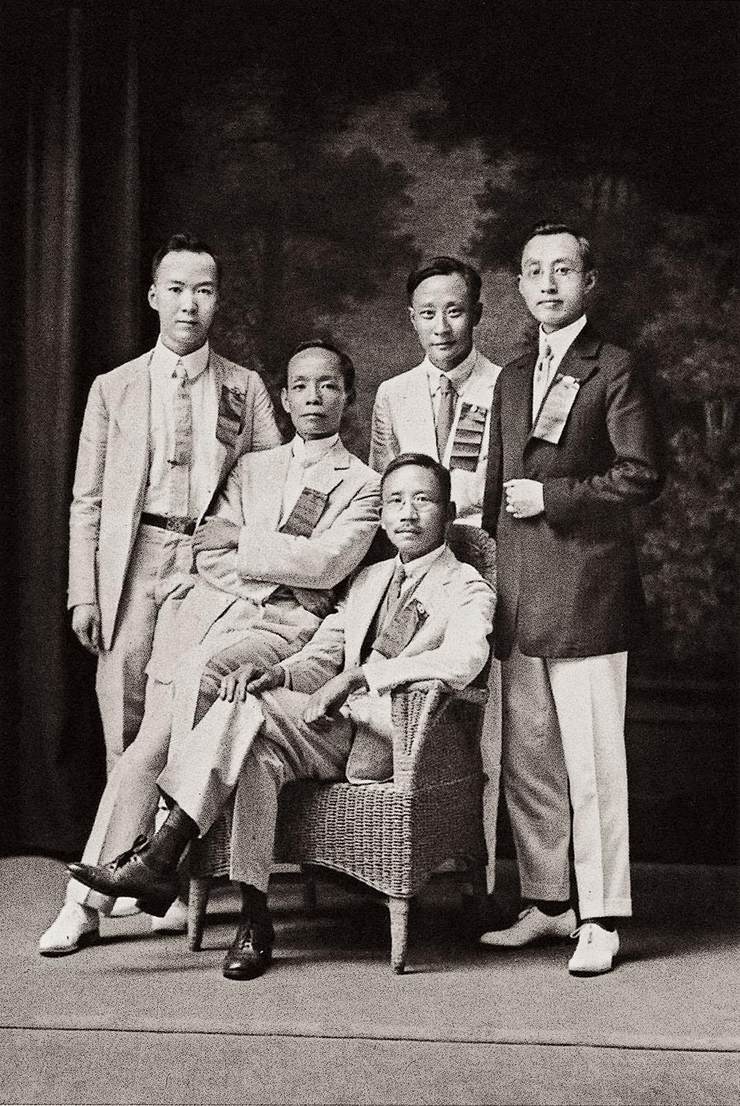

图为“五四运动”前后,北京的几位年轻男子合影,其中三位穿着一袭素色长衫,右边一位则穿更为正式的长袍马褂。民国时期,尽管西式服装极大地冲击了传统的中国衣冠,但中式服装并没有退场,像图中这样身穿长袍马褂的男子随处可见。不仅旧派人士喜着中装,新派人物也不厌旧衣,有些留学归来的学者,如王国维、陈寅恪、鲁迅、林语堂等人,都是中式长衫的忠实“粉丝”。而五四男青年的经典打扮之一,就是一袭素色长衫,搭上一条长围巾。

传统服装得以延续,拜民众长久以来的穿衣习惯所赐,也与中式服装自身的优点有关。比如林语堂在比较中西服装的特点时就说:“穿西装者必穿紧封皮肉的贴身卫生里衣,叫人身皮肤之毛孔作用失其功能。中国衣服之好处,正在不但能通毛孔呼吸,并且无论冬夏皆宽适如意,四通八达,何部痒处,皆搔得着。”

供图/FOTOE

图为“五四运动”前后,北京的几位年轻男子合影,其中三位穿着一袭素色长衫,右边一位则穿更为正式的长袍马褂。民国时期,尽管西式服装极大地冲击了传统的中国衣冠,但中式服装并没有退场,像图中这样身穿长袍马褂的男子随处可见。不仅旧派人士喜着中装,新派人物也不厌旧衣,有些留学归来的学者,如王国维、陈寅恪、鲁迅、林语堂等人,都是中式长衫的忠实“粉丝”。而五四男青年的经典打扮之一,就是一袭素色长衫,搭上一条长围巾。

传统服装得以延续,拜民众长久以来的穿衣习惯所赐,也与中式服装自身的优点有关。比如林语堂在比较中西服装的特点时就说:“穿西装者必穿紧封皮肉的贴身卫生里衣,叫人身皮肤之毛孔作用失其功能。中国衣服之好处,正在不但能通毛孔呼吸,并且无论冬夏皆宽适如意,四通八达,何部痒处,皆搔得着。”

供图/FOTOE

“混搭”是王道

即使所穿的是传统中式服装,也并非是过去的简单延续。比如右上图的民国影帝金焰,这一身打扮就是典型的“土洋结合”:长衫+西裤+球鞋。混搭在一起,显得毫不违和。

即使所穿的是传统中式服装,也并非是过去的简单延续。比如右上图的民国影帝金焰,这一身打扮就是典型的“土洋结合”:长衫+西裤+球鞋。混搭在一起,显得毫不违和。

“混搭”是王道

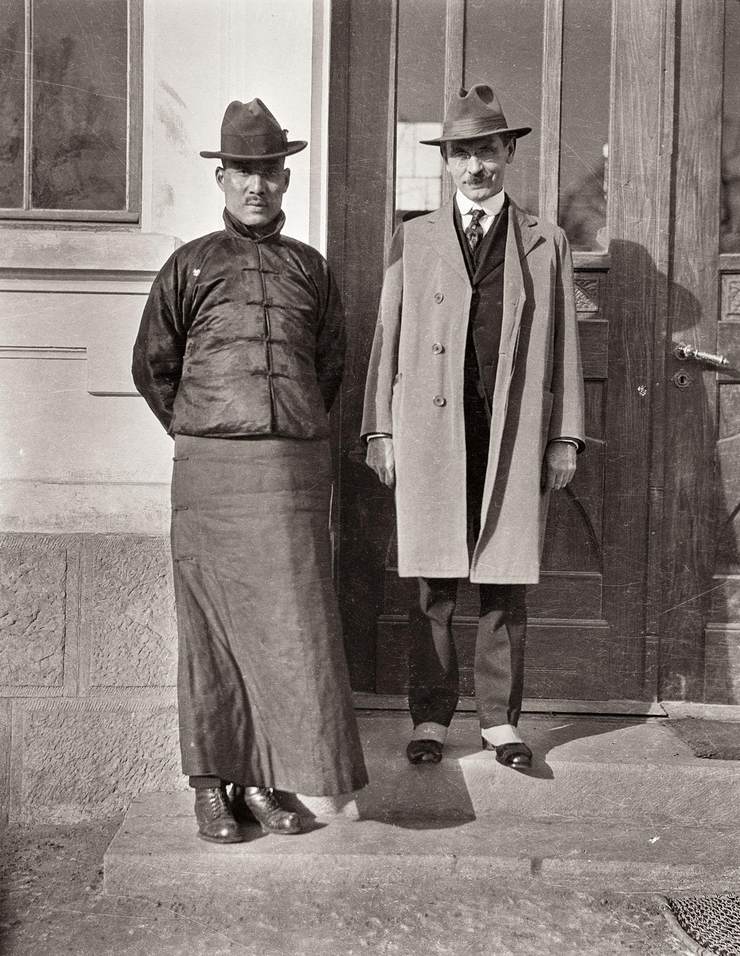

图为1910年代后期圆明园内一位洋人和中国男子的合影,尽管中国男子身穿传统的长袍马褂,却与洋人一样,戴着当时最时兴的软呢帽费多拉帽。这种中西合璧的混搭范儿,是民国男子的着装常态,体现出一种不新不旧的“中庸之道”。供图/FOTOE

图为1910年代后期圆明园内一位洋人和中国男子的合影,尽管中国男子身穿传统的长袍马褂,却与洋人一样,戴着当时最时兴的软呢帽费多拉帽。这种中西合璧的混搭范儿,是民国男子的着装常态,体现出一种不新不旧的“中庸之道”。供图/FOTOE

怀表的“心机”搭配

图是郭沫若北伐时期用过的怀表。供图/FOTOE

图是郭沫若北伐时期用过的怀表。供图/FOTOE

怀表的“心机”搭配

今天的男士,喜欢在腕间戴一块低调又不失精致的表,用来彰显品位。民国的男子却更喜欢怀表。顾名思义,怀表就是口袋里的表,于15世纪在欧洲发明,最着名的制表国家是瑞士。如左图所示,民国时期,中国男士喜欢在兜里放上一块怀表,又故意露出表链,系于衣扣之上,来增加自己的派头。下图是郭沫若北伐时期用过的怀表。供图/FOTOE

今天的男士,喜欢在腕间戴一块低调又不失精致的表,用来彰显品位。民国的男子却更喜欢怀表。顾名思义,怀表就是口袋里的表,于15世纪在欧洲发明,最着名的制表国家是瑞士。如左图所示,民国时期,中国男士喜欢在兜里放上一块怀表,又故意露出表链,系于衣扣之上,来增加自己的派头。下图是郭沫若北伐时期用过的怀表。供图/FOTOE

文明棍

绅士的“洋味”拐杖

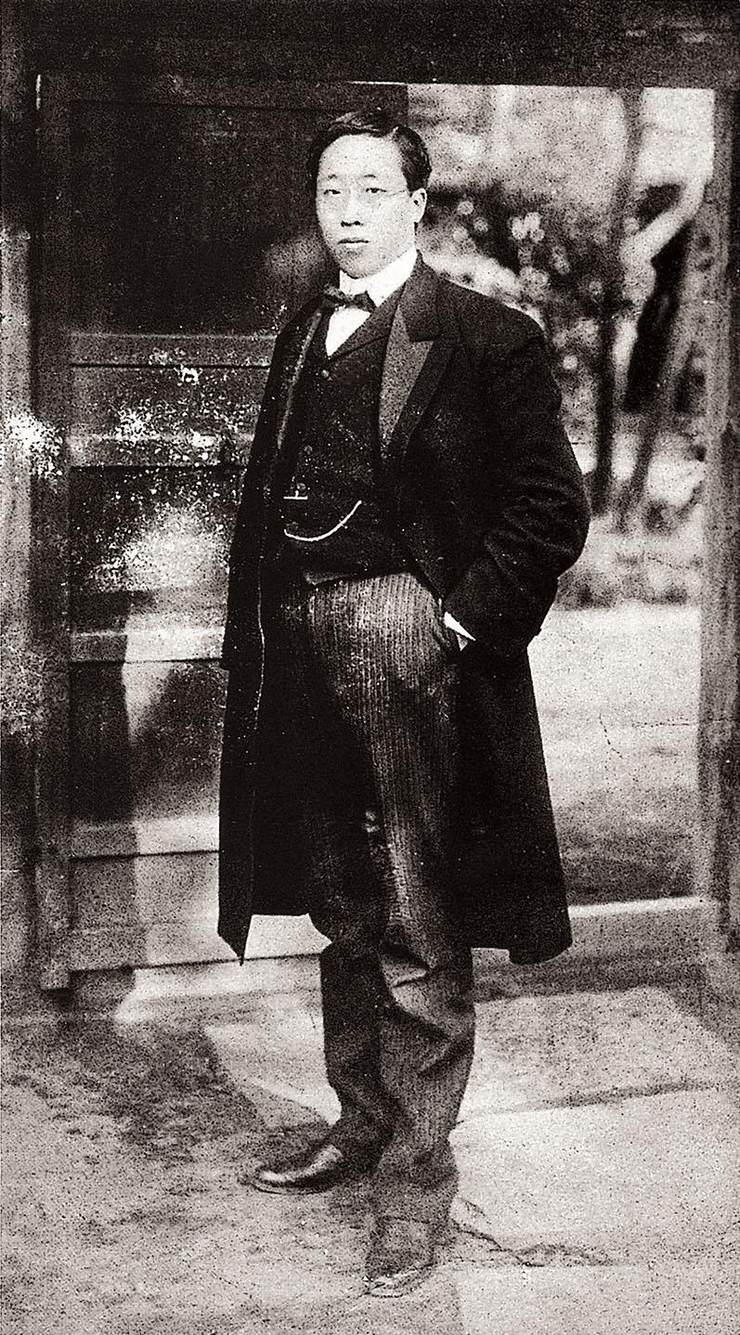

旧时的西方绅士往往手持一根精致的手杖,来象征他们的身份。民国时期,受到西潮影响的中国绅士也喜欢手持一根拐杖,为了显示时髦,遂根据英语(stick)直接音译为“司的克”,又名“文明棍”。左图中的洋装绅士,就手持一根文明棍,不过与西方的直杖不同,文明棍在手握的位置大多带有拐弯的形状,已具有了中国的特色。供图/FOTOE

绅士的“洋味”拐杖

旧时的西方绅士往往手持一根精致的手杖,来象征他们的身份。民国时期,受到西潮影响的中国绅士也喜欢手持一根拐杖,为了显示时髦,遂根据英语(stick)直接音译为“司的克”,又名“文明棍”。左图中的洋装绅士,就手持一根文明棍,不过与西方的直杖不同,文明棍在手握的位置大多带有拐弯的形状,已具有了中国的特色。供图/FOTOE

文明棍

绅士的“洋味”拐杖

图为孙中山使用过的文明棍。供图/FOTOE

绅士的“洋味”拐杖

图为孙中山使用过的文明棍。供图/FOTOE

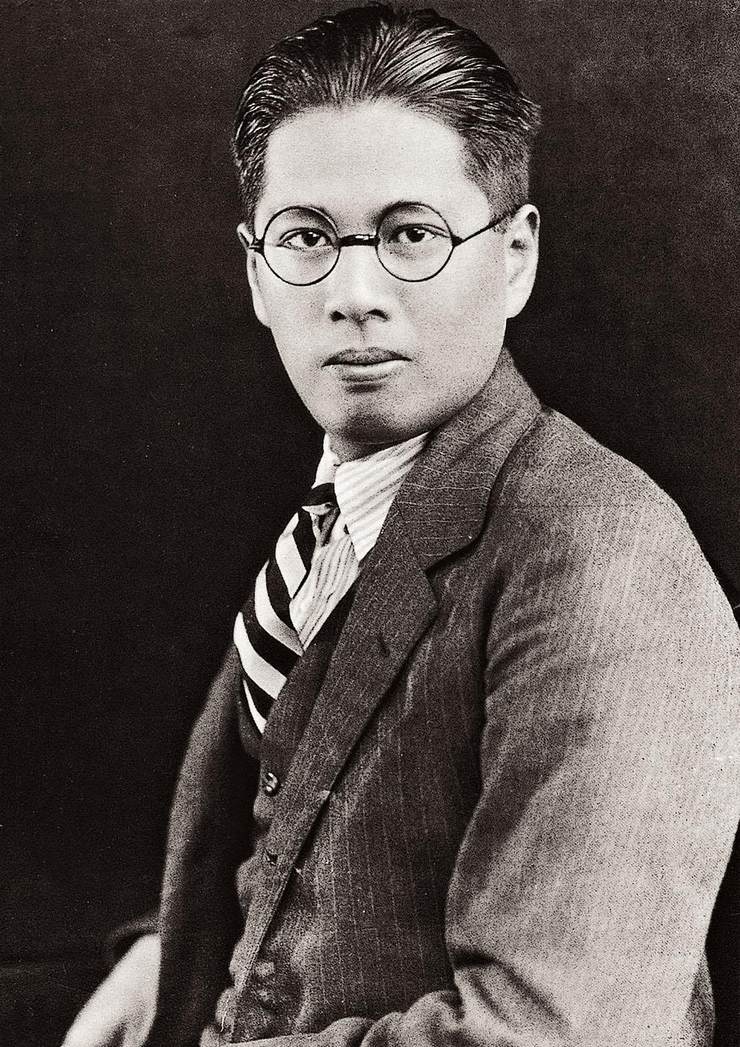

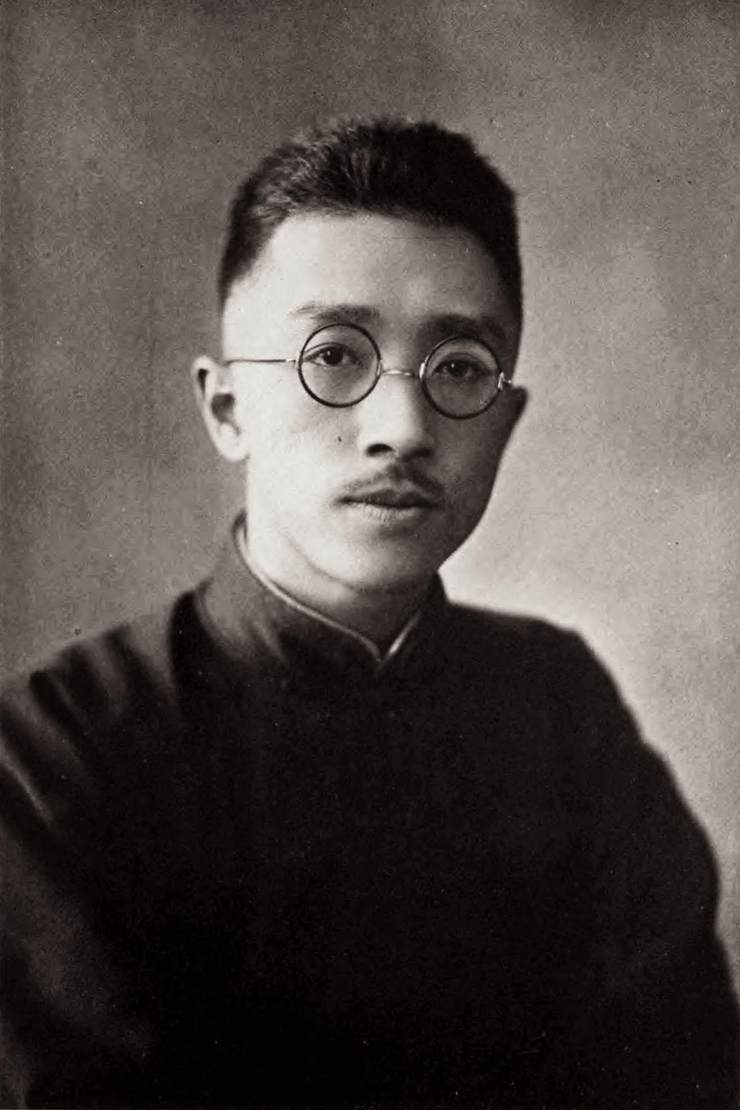

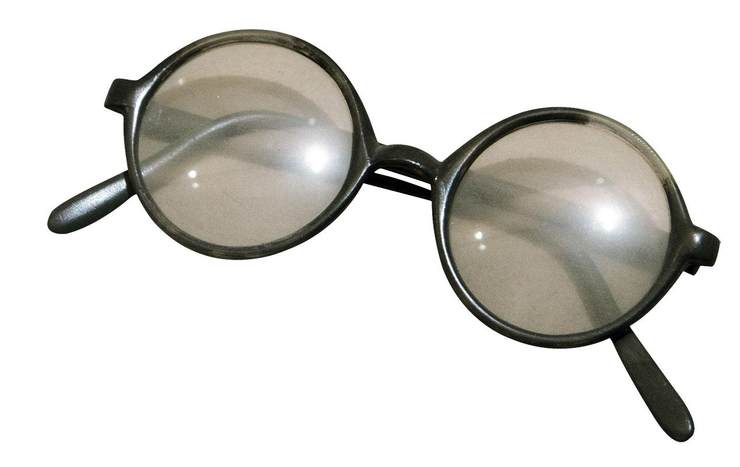

圆框才是“民国风”

眼镜在民国时也是“爆款”单品。有的人即使没有近视,也喜欢配一副平光镜戴,以彰显自己有文化、洋派。上左图和上右图分别为宋子文、胡适,无论是西装革履的宋子文,还是一袭长衫的胡适,都戴着一副眼镜,而且都是圆框的。圆框几乎是民国时期唯一的眼镜样式,这是由于当时眼镜制作的工艺水平还不高,无法制作出各种镜片和框型,相对来说,圆框的制作比较简单,再加上其线条流畅,看起来大气简约又不失斯文雅致,所以备受知识分子的欢迎。实物图为鲁迅用过的圆框眼镜。供图/FOTOE

眼镜在民国时也是“爆款”单品。有的人即使没有近视,也喜欢配一副平光镜戴,以彰显自己有文化、洋派。上左图和上右图分别为宋子文、胡适,无论是西装革履的宋子文,还是一袭长衫的胡适,都戴着一副眼镜,而且都是圆框的。圆框几乎是民国时期唯一的眼镜样式,这是由于当时眼镜制作的工艺水平还不高,无法制作出各种镜片和框型,相对来说,圆框的制作比较简单,再加上其线条流畅,看起来大气简约又不失斯文雅致,所以备受知识分子的欢迎。实物图为鲁迅用过的圆框眼镜。供图/FOTOE

圆框才是“民国风”

供图/FOTOE

供图/FOTOE

圆框才是“民国风”

供图/FOTOE

供图/FOTOE

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。