曾经的“新时代”

文章出自:中华遗产 2019年第05期

时至今年,“五四运动”已走过了百年光阴,在这场以青年学生为主,社会诸阶层共同参与的爱国运动的推进下,社会风气激烈变革,新思潮涤荡前尘。倘若把时间的尺度拉至更远——1840年,鸦片战争爆发,中国历史骤然步入近代史阶段,西风东渐下,中西方文明不断碰撞、融合,帝制时代终结,共和时代来临。中国从此经历了一波又一波的革新。

曾经的新时代留给历史怎样的印迹?在天津博物馆、南京博物院、香港历史博物馆等博物馆中,借助于复原的场景与文物遗存,民国气质氤氲而出:它是杂糅的,自由也保守的,亦土亦洋的,多变的……

花样包装

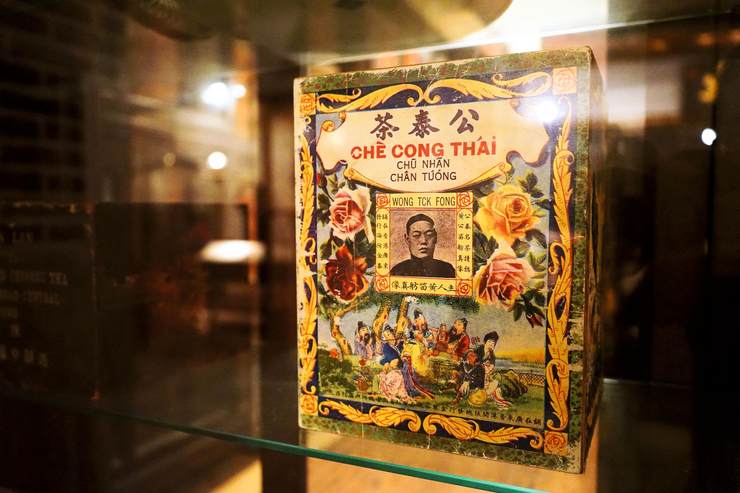

在近代被迫开埠涌入的西方文明之下,中国本土的商业产品会受到怎样的影响?它们的包装设计,给了人们最为直观的印象。图中是香港“公泰茶”的包装,正中为创办者黄笛舫的肖像,在其两侧和包装四周,是自西而来的玫瑰花样与卷草纹饰,下方却是中国传统的“八仙”故事画。中西杂糅,是近代商业平面设计的一大特色。

在近代被迫开埠涌入的西方文明之下,中国本土的商业产品会受到怎样的影响?它们的包装设计,给了人们最为直观的印象。图中是香港“公泰茶”的包装,正中为创办者黄笛舫的肖像,在其两侧和包装四周,是自西而来的玫瑰花样与卷草纹饰,下方却是中国传统的“八仙”故事画。中西杂糅,是近代商业平面设计的一大特色。

剪裁革命

剪裁革命

“你需要更多的衣服吗?请来学习各种缝纫课程吧。”今天习以为常的辅导班、教学教程,早在民国就已有端倪,正如图中的广告语所说——而这也说明了彼时裁缝店的兴盛,以及人们对丰富衣裳的追求。西方工业革命宣告机器时代的到来,缝纫机的出现,更是令加工制作衣服变得简易方便。但这个时代对裁缝的技艺需求有点高,新旧兼备:在左图的裁缝店里,墙壁上张贴的照片中,人们着长袍等旧式服装;而在右侧的衣架上,则悬挂有旗袍之类的新式服装。民国衣裳的变易,不啻于一场别样的“剪裁的革命”。

“你需要更多的衣服吗?请来学习各种缝纫课程吧。”今天习以为常的辅导班、教学教程,早在民国就已有端倪,正如图中的广告语所说——而这也说明了彼时裁缝店的兴盛,以及人们对丰富衣裳的追求。西方工业革命宣告机器时代的到来,缝纫机的出现,更是令加工制作衣服变得简易方便。但这个时代对裁缝的技艺需求有点高,新旧兼备:在左图的裁缝店里,墙壁上张贴的照片中,人们着长袍等旧式服装;而在右侧的衣架上,则悬挂有旗袍之类的新式服装。民国衣裳的变易,不啻于一场别样的“剪裁的革命”。

百货杂陈

“开门七件事:柴、米、油、盐、酱、醋、茶”,为了满足人们日常生活所必需的这七件事物,各色的杂货店在清末民初大量涌现。不同于工厂、银行等重要的工商业,杂货店这类的“小本生意”,更能体现出近代社会琐碎而真实的细节。正如右图中“永和”杂货店中摆放着的瓶瓶罐罐,拼凑起了平民阶层的生活。做生意讲究一个和气生财、以和为贵,“和”是商铺招牌中出现最多的字眼之一,而高悬的“和”,可谓在西风尽染中,留下的一抹传统之色。

“开门七件事:柴、米、油、盐、酱、醋、茶”,为了满足人们日常生活所必需的这七件事物,各色的杂货店在清末民初大量涌现。不同于工厂、银行等重要的工商业,杂货店这类的“小本生意”,更能体现出近代社会琐碎而真实的细节。正如右图中“永和”杂货店中摆放着的瓶瓶罐罐,拼凑起了平民阶层的生活。做生意讲究一个和气生财、以和为贵,“和”是商铺招牌中出现最多的字眼之一,而高悬的“和”,可谓在西风尽染中,留下的一抹传统之色。

百货杂陈

图为“威利民饼店”的包装盒,新兴糕点在当时的食品行业中占有重要的一席之地。

图为“威利民饼店”的包装盒,新兴糕点在当时的食品行业中占有重要的一席之地。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。