文物修复 纸病还需纸来医

修复如手术

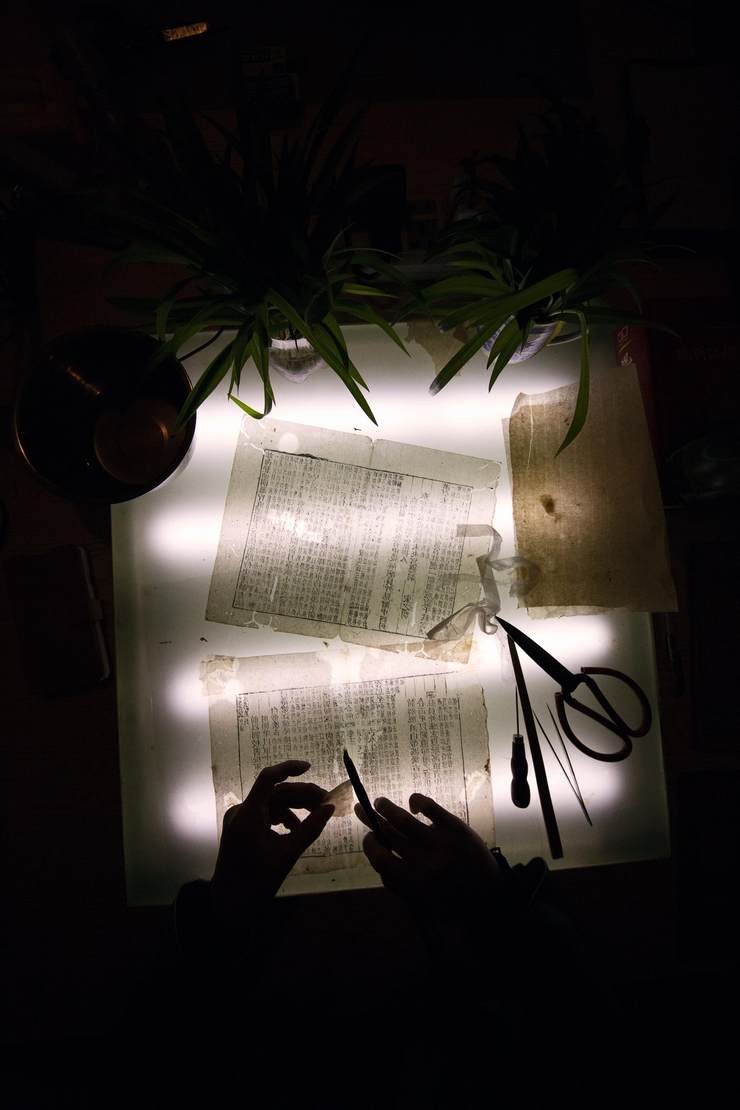

图为古籍修复的场景。修复台如手术台,“生病”的纸张躺在台上,形形色色的工具罗列在旁,精细的操作决定了文物的生死存亡。

图为古籍修复的场景。修复台如手术台,“生病”的纸张躺在台上,形形色色的工具罗列在旁,精细的操作决定了文物的生死存亡。

“体弱多病”的纸

今年4月,少林寺方丈释永信造访了一家看起来八竿子打不着的单位——中国火箭技术研究院。消息一出,不少网友开玩笑说,方丈是要给火箭“开光”。玩笑归玩笑,方丈到底干嘛去了呢?

原来,少林寺藏经阁中藏有大量珍贵的古籍,由于年代太久,有的已经出现了发霉、变质等问题,急需抢救和保护。而专业研制太空舱的火箭技术研究院,捎带手还研制出了一套高科技的古籍整体战备库系统,能够为古籍提供一个防水、隔热、防虫、恒定的保存环境。释永信方丈正是为此而去。

古籍,不就是纸吗?怎么会需要动用航天科技来保护?

文物界向来有“绢寿八百,纸寿千年”的说法,以此说明纸张的长寿,以及纸质文物的保存时间之长。但是,真正接触过文物保护工作的人,恐怕会得出一个相反的结论:在文物大家庭中,纸张恰是最脆弱的一个门类。用事实来说吧,在世界各地的出土文物中,距今上万年的石器、陶器、骨器并不少见,最早的青铜器也有七千多年的历史。与这些真正的“老寿星”相比,纸张不仅出现得最晚,而且“千年”的寿命,也只能算是最短的。

责任编辑 / 陈伟峰

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。