卍字纹:“国际语言”的中国化

文章出自:中华遗产 2016年第12期 作者: 柳馥 柳叶氘

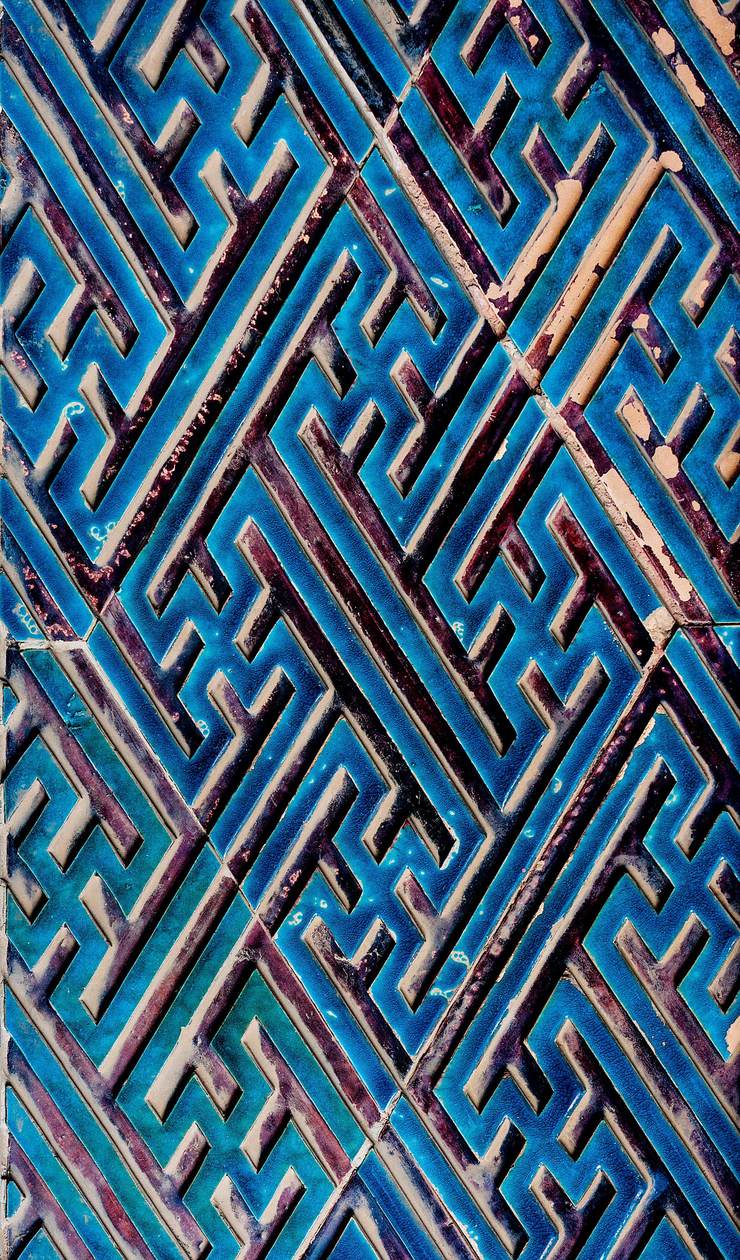

中国的卍字纹常见于佛教造像、法器和经卷上。元代以降,吉祥纹样蓬勃发展,呈现出“图必有意,意必吉祥”的趋势,卍字纹的寓意也开始从佛教中脱离。图为故宫储秀宫建筑上的卍字形琉璃墙面,诸多卍字纹连缀在一起,看上去似乎永无止境,这种纹样被称为“卍字不断头”,寓意富贵不断头,表达了古人对于吉祥万年的一种祈盼。

向左转,向右转

有两个图案非常容易混淆,一个是卐,一个是卍,前者作为二战时期德国纳粹的标识而臭名昭着,后者则常见于庙堂法器,被中国人称为万字纹。一恶一善,一凶一吉,交叉折线的右旋和左旋,含义竟然天差地别。

其实,这种由十字和四端延长线构成的图案,在人类文明的早期阶段就已经存在了,旋转方向的左右之分,并没有寓意上的显着差异。1985年9月,考古人员在西藏阿里日土县发现过三处古代岩画,其中,日松区任姆栋岩画1号岩面上,展示的是杀生献祭的宏大场景,除了表现祭品——125个羊头和10个陶罐以外,还绘有马、鱼、月亮、太阳、男女生殖器等内容,在两个戴鸟首形面具的舞蹈人物中间,就画着一个卐。同一地点的13号岩面,腹部装饰着卍形符号的器皿,与鹿、豹、牦牛等动物图案混杂一处。而在多玛区恰桑克岩画1号岩面上,卐形符号又出现在一棵大树的右侧,周围是月亮、太阳和许多小圆点。

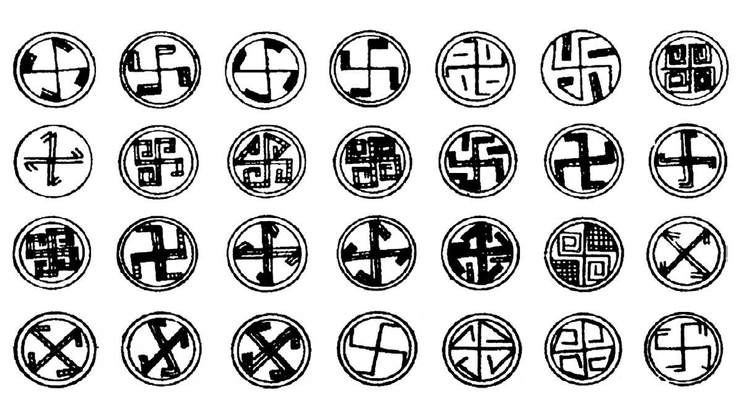

类似的古代岩画,在藏西地区多有发现。根据目前掌握的材料,卍或卐形图案在岩画中一共出现了47次。其中,右旋的卐有34个,左旋的卍有13个。有些研究者认为,它们代表了太阳及其光芒,最初只是一个圆圈,边上画几道光,后来逐渐简化,才演变成卐或卍的形式,象征着太阳神与对太阳神的崇拜。左、右旋的区别,是由于观察太阳运转的人所处的角度不同而产生的,本质并无不同。到了象雄王朝时代,藏人又称此符号为“雍仲”,以之作为本土宗教苯教的教徽。

马家窑文化是黄河上游新石器时代晚期文化。考古人员在青海民和、乐都等地,发现大量带有卍、卐纹样的马家窑文化马厂类型彩陶(见下图),其中,仅1975年,就在乐都柳湾墓地发现卍字纹陶器26件,这些器物距今已有四五千年的历史。

史书对象雄王朝的记载寥若星辰。它至迟在3800年前就已开始形成,公元7世纪前达到顶峰,后被吐蕃王朝所取代。日土县境内的这三处岩画,就创作于吐蕃时期之前。然而,我们并不能就此认定,西藏就是卍和卐的发源地,实际情况要复杂得多。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。