花与钺之旅

花是一种植物,象征的是柔美与平和,自古而今时刻绽放在我们身边;钺是一种古代的兵器,表现的是刚冷和权力,已离我们远去。而原本毫不相干的事物,在5000多年前却相遇了:中原以“花”为代表性纹饰的彩陶,和东南以“钺”为代表的玉石器,相逢在历史的长河中,并对文化中国的趋同,产生了深远的影响。让我们来一次花与钺之旅……

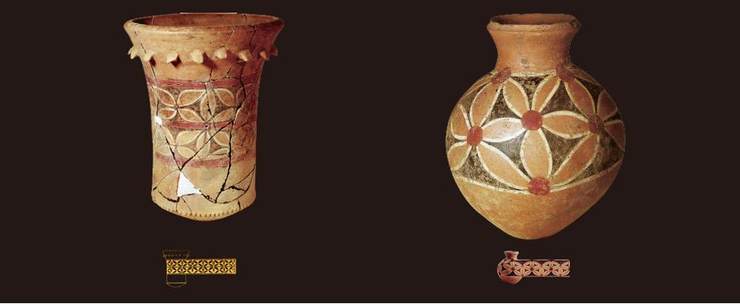

“花”的远足:下图是江苏邳县大墩子出土距今近6000年的彩陶,上面彩绘了典型的“庙底沟花”,而此地距庙底沟文化中心区(河南陕县)600多公里,“时尚”如此一致,难道近6000年前,此地已经被“中原”文化所征服?

由“花瓣”组成的脚印

1958年6月,贯通中国华北与华东的津浦铁路(今属京沪铁路)开始维修改造,开建部分复线。山东泰安宁阳县的堡头村,正在规划的铁路线边上。铁路规划者没有想到,他们在地图上小小的一笔,却惊醒了沉睡5000多年的秘密。一年后,在汶河南岸、堡头村西100米,一处大型史前墓地重见天日。

133座墓葬,1000多件出土遗物中,最让我们兴奋的是,有着典型花瓣纹的彩陶。美艳夺目的花瓣纹,与几十年前发现于河南仰韶村的庙底沟彩陶,如出一辙。而两地相距超过600公里!5000多年前的陶工,为何有相同的“时尚”?难道,史前中国的人们在如此广泛的范围里,已经达成了互相认同?

大汶口之花,根在中原:主要分布于江苏、山东地区的大汶口文化(距今6100~4300年)是史前黄河下游最重要的文化,而其彩陶并没有独立起源的证据,似乎是突然出现的。究其原因,应是受庙底沟文化彩陶的影响而发展起来。请看大汶口漏器及其花瓣纹(左页图),再请看大汶口多瓣式花瓣纹陶(上图),它们与黄河中游彩陶之花瓣纹如出一辙。看来,是强大的庙底沟文化扩张至此处,留下了花瓣的脚印。

墓地最终被发掘者定名为大汶口,它所代表的文化,也就是后来赫赫有名的大汶口文化。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。