元青花考察记

2008年9月,首都博物馆“中国的记忆”展览上,观众们围在2006年湖北省钟祥市郢靖王墓出土的四爱图梅瓶前,为这件精美的文物而赞叹。

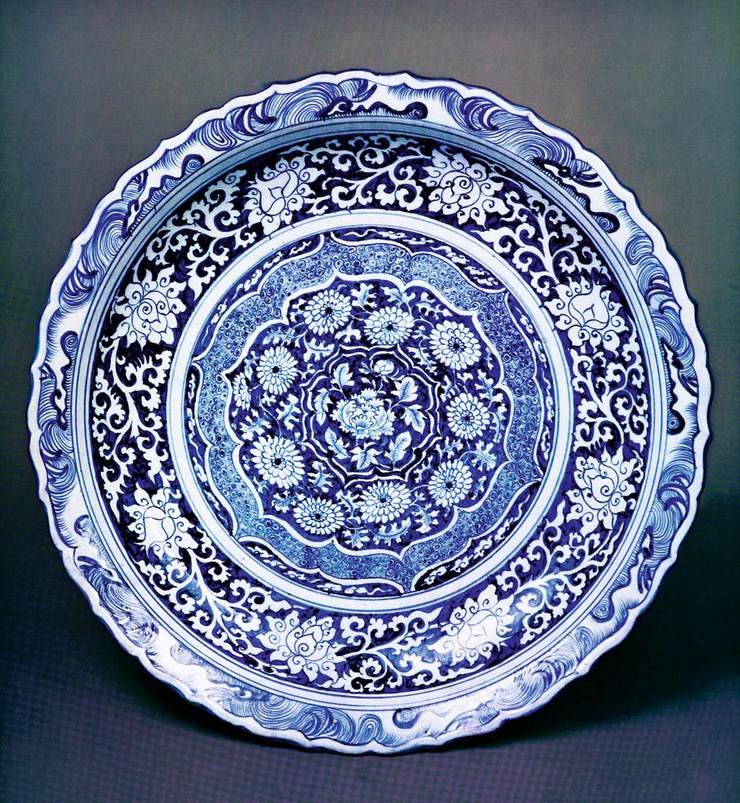

撇口、弧腹、圈足,笔触轻扬,那一袭飘逸隽永的莲塘鸳鸯纹呈现在内底之上,那抹青花钴料的蓝如此深沉浓艳,让人的目光投射进去仿佛望不到底……

这是一只口径17厘米的轻巧的元青花莲塘鸳鸯纹碗,静静地摆放在新建的内蒙古自治区博物院的展厅里。往来如织的参观人群中,也偶尔有人被它吸引,在它身边驻足,然而还是很少有人像我一样被它震撼——那完整、精美的图案,粗犷中夹杂着的细腻胎质,青中泛白的清亮神采,这就是元青花。

元青花,总是让我恍惚联想起与这片辽阔的蒙古高原息息相关的大元王朝,那个时代是有“瓷中之王”之誉的中国青花瓷的肇始之期,也许因为遥远,更透露出几许神秘。 就比如眼前这只青花碗,它的口沿部位已经残缺一块,可令人惊喜的是它的残留部位还保留着3颗锈迹斑斑的扁平状铜锔子,这在出土或传世的元青花瓷器当中还是极其罕见的。从它那已经残破了的口沿,以及身上的锔子可知,这是一件曾经伴随主人时间很长,并且令主人十分珍爱的瓷器。可它是何地制作?何人使用?何时破裂?又是被哪位工匠精心修补起来并流传至今的呢?

杨俊艳走访了几百处收藏点,并结合自己多年研究的经验,一件件确认公认的存世元青花的收藏状况。图中她正在对比出土的高足杯残片。

上图为在杨俊艳考察中引发了她很多思考的元青花莲塘鸳鸯纹碗(供图/杨俊艳),它出土于内蒙古自治区包头市的燕家梁遗址。这件器物虽然残破,却向我们透露了元青花流传路径的重要信息。

那些珍爱它的人,在它身边久久徘徊不去的人,一定也那么急迫地想知道它有着怎样的身世,如何逃脱过刀光剑影的年代,抑或是如何在烽火硝烟四起的乱世悄悄被掩埋在地下躲过一劫?

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。