博物君子今何在

标签: 文物故事

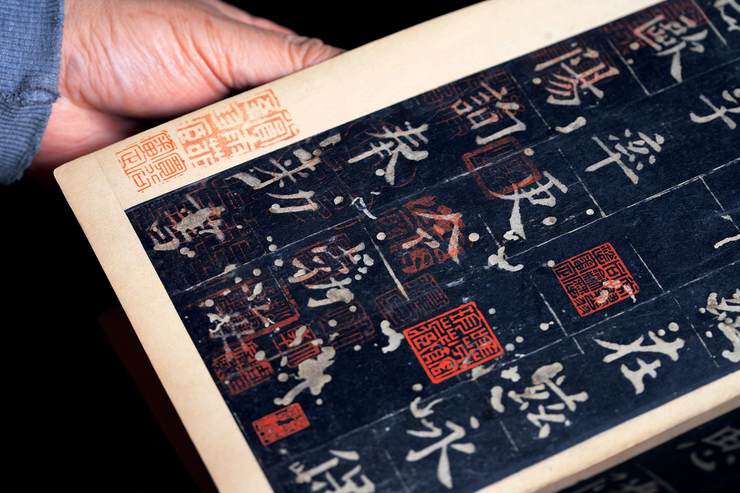

不久前,一位旅居英国的老朋友送来他新完成的一篇稿子,题目是《帕西瓦尔·大维德爵士与中国古陶瓷收藏》。我对陶瓷完全是外行,但在拜读这篇文章之后,却真是感到中国收藏界对帕西瓦尔·大维德(Sir Percival David 1892-1964)的了解太少了。大维德是西方研究中国古陶瓷最负盛名的学者和权威,他的收藏已经成为西方乃至中国陶瓷收藏者引以为参照的重要依据。其实,早在上世纪30年代中期,他已经出版了《大维德藏瓷谱》,当时仅印刷了三百余部,并由故宫博物院院长马衡先生介绍,请院古物馆馆员滑仙舟先生题写了书名。大维德曾经翻译过中国的《格古要论》,但我以为这绝不仅仅是翻译作品,而是一位收藏家毕生实践的心血凝结。

1961年,大维德已届垂暮之年,他听说台北故宫博物院将赴美国举办艺术展览,立即从伦敦飞赴美国,并向主办方提出了一个非分要求,恳请他们让他触摸那些令他魂牵梦萦的瓷器。用我朋友的话说,这是他向中国古代工匠们做最后的告别。

也许,这就是一位收藏家对属于全人类的艺术品最真挚的情感—尽管这些藏品并不属于他个人。

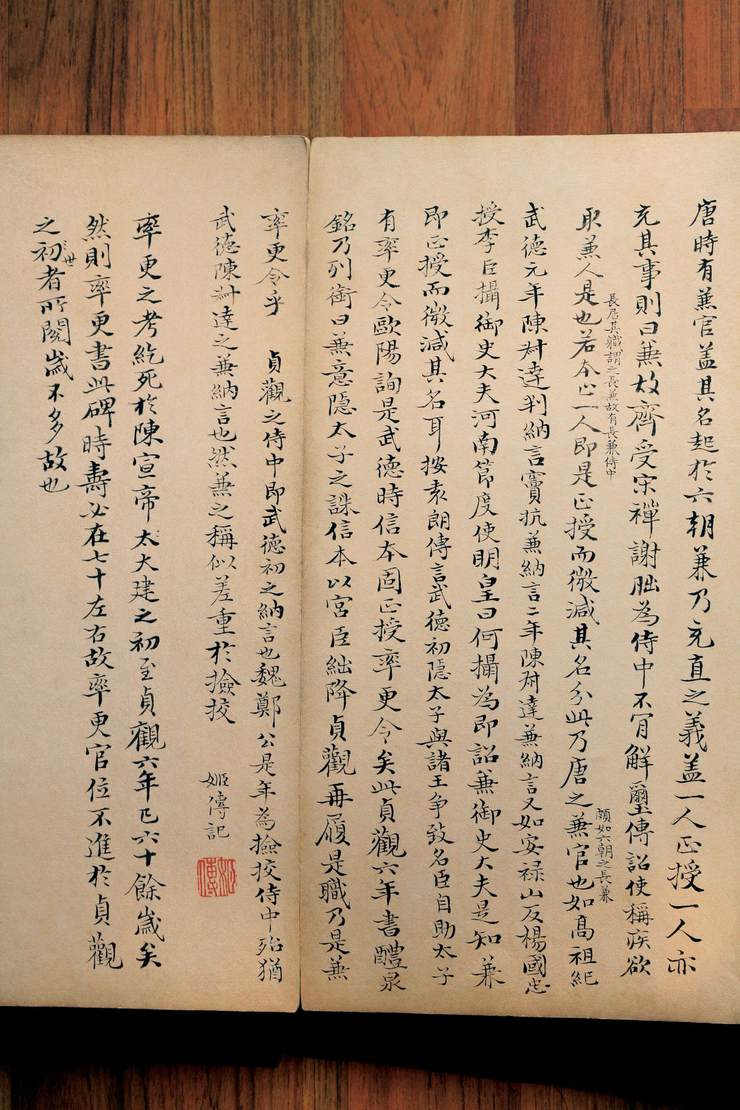

从小读李清照的《金石录后序》,常常为赵明诚与李清照收藏金石古籍的故事所感动。他们经常在归来堂对坐品茗,相互以所藏古物命题稽考对方,“以中否角胜负,为饮茶先后。中即举杯大笑,至茶倾覆怀中”。每在相国寺收集到藏品,则“相对展玩咀嚼,自谓葛天氏之民也”。这种夫妻之间的雅趣,读来令人神往羡艳。有时遇到一件古器而又囊中羞涩,甚至“脱衣市易”。某次有人拿来一幅徐熙的《牡丹图》,索价二十万钱,第二天即要付款。两人相对无眠,对着古画展玩品评了一夜,终因凑不齐二十万而在次日将画还给人家,于是“夫妻相向,惋怅者数日”。正是经过他们锲而不舍的努力,二十年之后,终于完成了《金石录》。遗憾的是,当李清照为《金石录》作序时,她与赵明诚数十年珍藏的文物已经荡然无存,于是才有了“三十四年之间,忧患得失,何其多也。然有有必有无,有聚必有散,乃理之常。人亡弓,人得之,又胡足道”的慨叹。每读至此,我总会潸然泪下,这种感动,并不仅是对他们藏品流散的惋惜,也是出自对这种无奈的达观所感到的切肤之恸。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。