鸣虫 昆虫好声音

一只雄性青树蟋,正“擦翅”鸣叫,招引雌性。

鸣虫≠会出声的虫

能出声的虫子很多,但出声和鸣叫不能等同。像蚊子的嗡嗡声,只是飞行的“副产品”,不算鸣叫。只有那些有专门发声器官、发出的声音有特定用途的,才算鸣叫。

广义上讲,所有会鸣叫的虫子,都算“鸣虫”,可按发声原理分门别类。首先是以螽(zhōng)斯、蟋蟀为代表的“摩擦类”,依靠摩擦前翅鸣叫。第二类是以蝉为代表的“打击类”,利用收缩腹部肌肉产生的振动,使发音膜形变发声。此外还有些昆虫,掌握其他发声技巧:有些蝗虫,靠后足摩擦翅的侧面发出声响;有些天牛,前胸后缘有锉状结构,与另一体节的齿状结构摩擦,发出“嗞嗞”声;马达加斯加发声蟑螂,则是通过将体内空气快速从气孔挤出,制造“嘶嘶”声。

不过传统文化里人们喜欢赏玩的,也就是狭义的“鸣虫”,只包括直翅目里螽斯科、蟋蟀科成员,本期策划的主角,就是它们。

鸣虫和它的直翅目亲戚

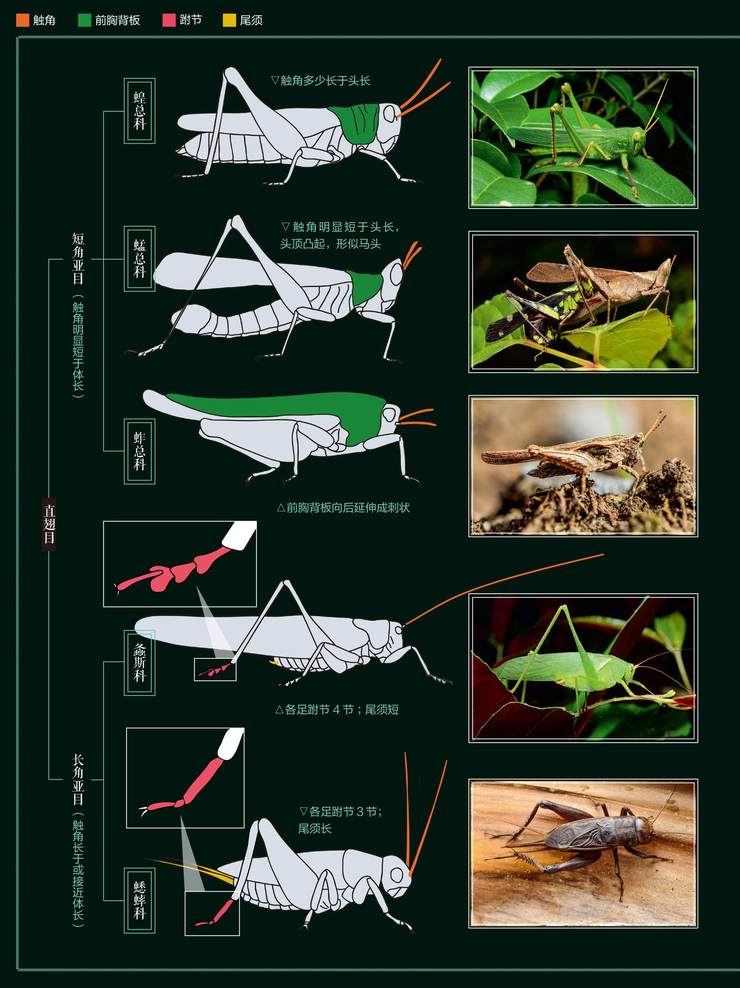

螽斯和蟋蟀所属的直翅目,是一个物种超过20000种的庞大家族。现实生活中,人们常把这个目的昆虫,统统叫成蚂蚱、蛐蛐、纺织娘之类的土名,且常常分不清彼此。要认清螽斯、蟋蟀这些正统鸣虫,首先要和它的“非鸣虫”亲戚区分开。

其实分起来很容易,直翅目下面只有两个亚目,看触角就一目了然。触角很长、接近甚至超过体长的,属于“长角亚目”;触角明显短于体长的,属于“短角亚目”。除此以外,看雌虫的“屁股”也能区分两个亚目。雌虫尾端有个结构叫产卵瓣。长角亚目的雌虫,产卵瓣都是“凶器”——呈剑形、刀形或矛形,利于刺穿、割裂植物茎叶,把卵产进去,因此也叫“剑尾亚目”。而短角亚目的雌虫,是把虫卵产在土里,产卵瓣大都很短,不细看看不出来,因此也叫“锥尾亚目”或“蝗亚目”。

短角亚目的成员,常会被混叫成蝗虫、蚱蜢。其实在科学上,蝗、蚱、蜢是分属短角亚目下的3个家族:从背面看,体形近似菱形,而且前胸背板向后延长成一根大刺,甚至超过腹部末端的,属于蚱总科;蜢总科的成员触角极短,还没头长;蝗总科的触角多少比头长些。

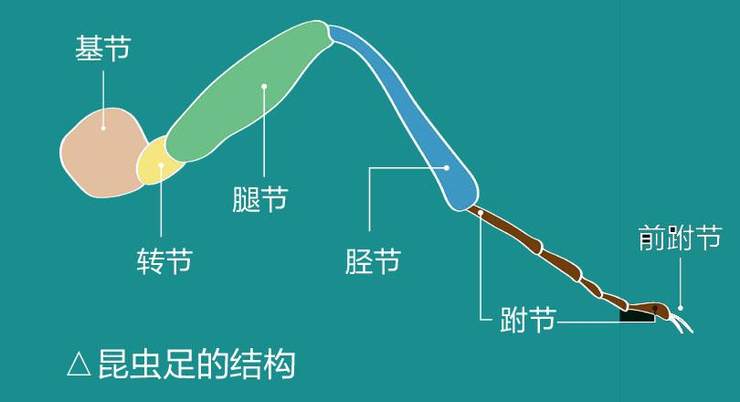

正统鸣虫:螽斯、蟋蟀这两大类,都属于长角亚目,最学术的区分方法,是数“脚趾头”的节数,也就是虫脚尖的那几节(昆虫学称之为“跗节”)。螽斯每个脚的跗节为4节,而蟋蟀只有3节。不过一般人都不会拿着放大镜去数,那怎么办呢?还有更好用的方法:蟋蟀的尾须细长,翅膀平放背上,右前翅压在左前翅上;螽斯的尾须一般短粗,翅膀是立在背上的,前翅左压右。

螽斯和蟋蟀所属的直翅目,是一个物种超过20000种的庞大家族。现实生活中,人们常把这个目的昆虫,统统叫成蚂蚱、蛐蛐、纺织娘之类的土名,且常常分不清彼此。要认清螽斯、蟋蟀这些正统鸣虫,首先要和它的“非鸣虫”亲戚区分开。

其实分起来很容易,直翅目下面只有两个亚目,看触角就一目了然。触角很长、接近甚至超过体长的,属于“长角亚目”;触角明显短于体长的,属于“短角亚目”。除此以外,看雌虫的“屁股”也能区分两个亚目。雌虫尾端有个结构叫产卵瓣。长角亚目的雌虫,产卵瓣都是“凶器”——呈剑形、刀形或矛形,利于刺穿、割裂植物茎叶,把卵产进去,因此也叫“剑尾亚目”。而短角亚目的雌虫,是把虫卵产在土里,产卵瓣大都很短,不细看看不出来,因此也叫“锥尾亚目”或“蝗亚目”。

短角亚目的成员,常会被混叫成蝗虫、蚱蜢。其实在科学上,蝗、蚱、蜢是分属短角亚目下的3个家族:从背面看,体形近似菱形,而且前胸背板向后延长成一根大刺,甚至超过腹部末端的,属于蚱总科;蜢总科的成员触角极短,还没头长;蝗总科的触角多少比头长些。

正统鸣虫:螽斯、蟋蟀这两大类,都属于长角亚目,最学术的区分方法,是数“脚趾头”的节数,也就是虫脚尖的那几节(昆虫学称之为“跗节”)。螽斯每个脚的跗节为4节,而蟋蟀只有3节。不过一般人都不会拿着放大镜去数,那怎么办呢?还有更好用的方法:蟋蟀的尾须细长,翅膀平放背上,右前翅压在左前翅上;螽斯的尾须一般短粗,翅膀是立在背上的,前翅左压右。

昆虫足的结构

虫子歌唱为哪般

鸣虫鸣叫,就像人类说话唱歌,是传情达意的方式。在鸣虫界,大都只有雄虫会唱,雌虫只需默不作声听着就行。每种鸣虫都有独特的“唱腔”,相当于给信息加了密,其中深意只有同类才能听明白。因此听听虫子是怎么叫的,有时就能鉴定出虫子的种类来。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。