《长安十二时辰》里的大唐细节

簪尖朝前:道家特别款

主角靖安司司丞李必刚一出场,头上戴的玉冠就吸引了大家的目光。不仅因为玉冠是一朵莲花的形状,更因为上面固定用的玉簪,居然是从后往前插,簪尖朝前的。有观众打趣说,这样戴簪子,方便遇到危险时正面防守。

剧中李必戴的玉冠,在道教里叫“上清芙蓉冠”。

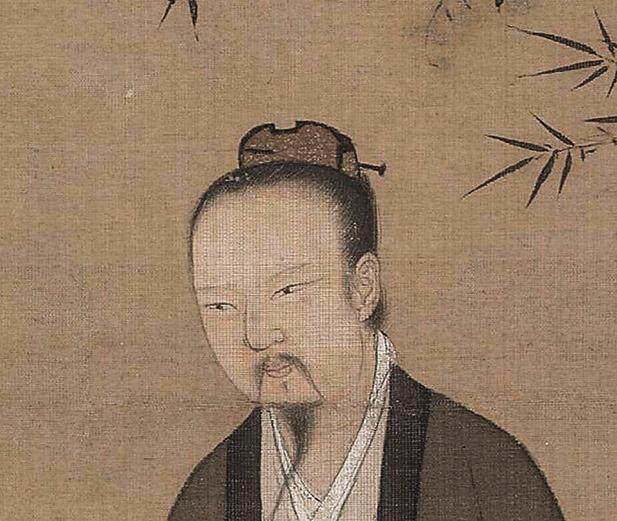

实际上,从后往前戴簪叫子午簪,是元朝以前道士的戴簪法。李必从小修道,自然也就按道士的习惯来戴簪了。唐宋时期官方推崇道教,很多文人雅士也纷纷模仿道教的装束,比如名画《听琴图》中,宋徽宗的簪子就是子午朝向的。

北宋名画《听琴图》中,宋徽宗头戴道教风格的子午簪。

幞头:从头巾到帽子

剧中追捕来自域外的恐怖分子狼卫时,把他们不戴幞(fú)头作为显眼标志,这一点确实很准确。因为当时长安城里的男人,除了戴冠的,恐怕没有几个不戴幞头的,毕竟这可是大唐男儿的标配啊。

戴冠和戴幞头,是唐朝男子最常见的两种头饰,尤以幞头为盛。

幞头常被误认为有两个尾巴的帽子。实际上,幞原本指布巾,现在南方一些汉语方言就仍把毛巾称为幞子。早期的幞头可以理解成一种包头布,清朝以前的中国男性都蓄发梳髻,常用布裹住防止发髻散开。南北朝以来,为收束牢固,幞头常常预先裁出四个角,系裹时位于脑后的两个角在系结后下垂,就成了我们看到的两个尾巴。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。