汉字中的“耳朵旁”是阜是邑,亦地亦人

标签: 文化文明

左阜右邑

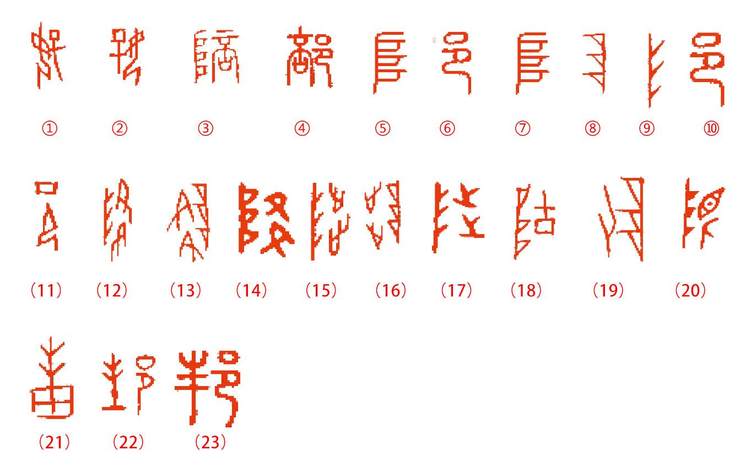

在汉字的“幼年时代”,比如甲骨文中,同一个字,往往有左右颠倒的不同写法,如“好”有写成 的①,也有写成②的。这是早期文字不成熟、字形不固定的缘故。后来发展到楷书,依然有许多字的部件可以左右、上下互换,例如“群”可以写作“羣”,“秋”可以写作“秌”。

不过,有一类汉字却绝不能左右乱换:带“耳朵旁”——“阝”的字,这只耳朵在左还是在右,意思大相径庭,比如“陪”和“部”,“陲”和“邮(邮)”。

阝出现在字形的左半边时,俗称左耳旁,在右则称右耳旁。左耳旁、右耳旁之所以有别,是因为它们代表的是不同的字。将“陪”和“部”还原到小篆字形③和④,差别就一目了然:左耳旁是“阜(fù)”(⑤),右耳旁则是“邑(yì)”(⑥)。

《说文解字》说阜字的小篆⑦是象形没有石头的大土山,可是从字形上看,怎么也不“象形”,有点奇怪。这就又要欺负许慎没见过商周甲骨了,其实从甲骨文中完全能找到答案。阜字甲骨文作⑧,也有简写作⑨的,是非常明显的阶梯形状。在原始人所居洞穴的入口,考古学家曾发现为方便出入而挖的踏脚浅坑,到了干栏式建筑时,上下则需要木梯。大多数现代学者认为,阜字本义即为这些用于出入的阶梯。到了许慎的时代,阜确实已变成“山丘”之意,这也应是由上下山的阶梯引申而来。孔子家乡“曲阜”,就得名于附近曲折的丘陵。

责任编辑 / 林语尘

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。