贝部汉字——熙熙攘攘 利来利往

标签: 博物广知

不是所有贝壳 都能成为货币

“贝壳是最早的货币”,这似乎是一个广为人知的常识。但仔细想想,马克思告诉我们,货币作为交易的等价物,必须数量可控,否则就会通货膨胀。所以,并非什么贝壳都能当钱花,随处可见的河蚌、蚬子、田螺肯定不行。

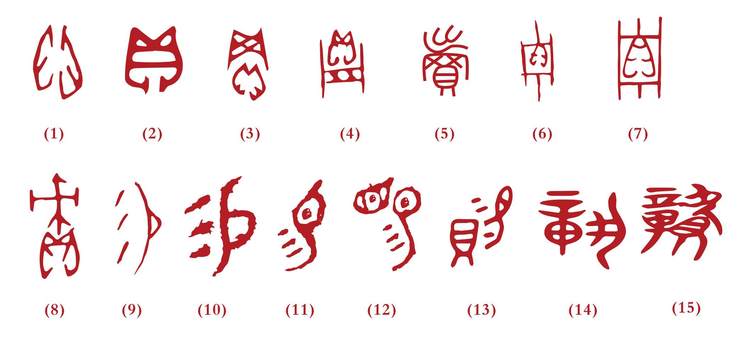

贝字,《说文解字》的解释是“海介虫也”,专指海贝,排除了小河鲜们。“贝”的商代甲骨文作(1),周代金文作(2) ,是海贝壳(尤其是宝螺科贝壳)的直观象形。

贝壳坚硬玲珑,绚丽光洁,很早就被古人用作饰物。在距今三千多年的殷墟,及比它更早的二里头遗址中,都曾出土作为随葬品的海贝。二里头遗址的海贝明显是饰品:打了孔串成一串,挂在墓主人脖子上——“婴”的本义就是女子的贝壳项链等饰物。魏晋文人木华作《海赋》,其中将“太颠之宝贝,随侯之明珠”并称,贝壳、珍珠均为海中所产之美物,被人们当成宝物,因此宝(寳)字也从贝,人们还把珍贵之物泛称为“宝贝”。

贝壳成为货币的时间,应不晚于商代。商周时期交通不便,海贝在中原一带很稀有,甚至比金玉还难得。最初,人们想当然地认为这些海贝来自中国东部沿海,后来却发现,从贝壳的种类来看,其中大部分产于热带、亚热带海域,甚至有些来自印度洋——它们应是从南亚、东南亚等地辗转流入中原的。如此来之不易,当货币自然不用担心“通胀”。随着经济发展,天然贝币甚至供不应求,因此从商代中后期直至战国,出现了不少用其他材料仿制的贝币,如玉石贝、绿松石贝、铜贝、骨贝等等。

责任编辑 / 林语尘

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。