汉字中的三牲 肉食者“鄙视链”

牛:耕稼之本

《水浒传》里的“切几斤熟牛肉”,几乎已经成为家喻户晓的好汉台词。不过,在传统农业社会,牛可是重要的生产工具,历朝都有禁私宰耕牛的规定。比如唐代法律:“牛为耕稼之本……故杀者徒一年半。”私自杀牛卖肉,是要判刑的。理论上,只有耕牛老病、主人向官署报备后,才能宰杀,所以牛肉并不那么容易吃到。幸好,宋代对这条法律的执行不太严格,买牛肉也不犯法,梁山好汉才有熟牛肉下酒的口福。

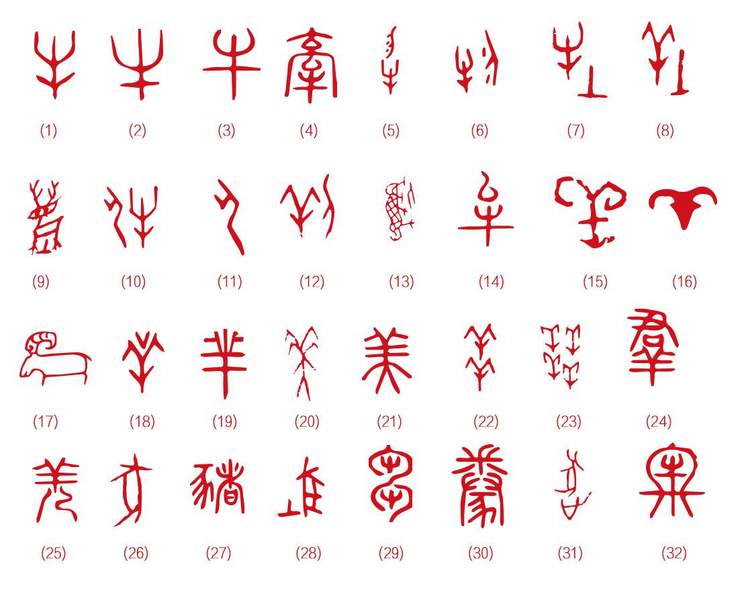

甲骨文、金文、小篆里的牛字,写作(1)、(2) 、(3),一脉相承,都是牛头的象形。其造字原理是用局部代表整体:只要描绘出特征最鲜明的牛角,不画全身也能看懂这是牛。给牛加上缰绳“冂”,上部再添一个“玄”表读音,就成了(4),这是小篆的“牵(牵)”。农人牵着耕牛,走在田间地头,这是日常生活情景,人人都很熟悉,于是什么都能往这上面联想,比如把田间植物叫“牵牛花”,把天上星座想成拉牛之人,呼为“牵牛星”等等。但有时也联想过头,比如《说文解字》在解释“物”时,说:“万物也,牛为大物。天地之数,起于牵牛,故从牛勿声。”大意是天地万物的产生,都源于牵牛耕地,所以物字从牛。这就是强行吹牛了,世上“源于牛耕”的,最多只有农作物而已。实际上,“物”的甲骨文写作 (5) 或 (6),构件“勿”指的是毛色,所以这个字本义是杂色牛。《诗经·无羊》的“三十维物”,就是说不同毛色的牛羊有三十种之多。由“杂色、众多”再延伸出去,物字就有了“各种事物”的含义,辨识、了解形形色色的事物,也就是“博物”。

公牛为“牡”,《说文》说是“从牛,土声”,视其为形声字,实际上在甲骨文中,“牡”(7)是个会意字,构件“丄”是表示雄性的符号,因而也可以与“羊”“鹿”等字组合,写作(8) 、(9) ,表示公羊和公鹿(详见2017年9月号“汉字中的土”)。约在战国时期,“丄”演变为“土”,会意字才变成了形声字。与之相对,母牛为“牝”,甲骨文作(10),符号(11) 表示雌性,如(12)为母羊, (13)为斑斓母虎。牡、牝二字,不仅用在牛身上,还能用于表示雄雌动物、男人女人,甚至植物的雄株雌株。

大公牛还可称为“特”,其为牛群中的佼佼者,因此特字引申为“杰出”,如《诗经·黄鸟》的句子“百夫之特”,郑玄注释说“百夫之中最雄俊也”。小牛为“犊”。2岁、3岁、4岁的牛,分别称为“”“犙”“牭”。

责任编辑 / 林语尘

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。