解剖溶洞

标签: 自然地理

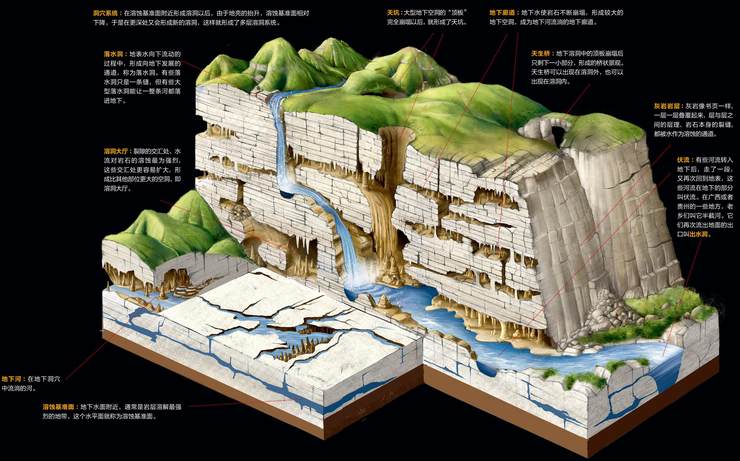

溶洞,顾名思义是水把岩石溶解形成的洞。石头都很硬,只有容易被水溶解的岩石,即“可溶岩”,才会形成溶洞。最常见的可溶岩是石灰岩(简称灰岩),成分主要是碳酸钙。它在二氧化碳的作用下,能被水溶解,变成碳酸氢钙。洞就是这样溶出来的。而这个反应逆向进行的话,就沉积成溶洞内的各种景观。

灰岩再好溶解,毕竟也是石头,溶解速度很慢。想形成像样的大溶洞,一条路是耗时间,溶它千百万年。另一条路是暴力强拆——流水直接冲刷,岩石就大块脱落。这两条路往往是同时进行的。

1地表河流沿着岩层缝隙,流入地下。

2流水侵蚀、溶蚀,让岩层的缝隙不断扩大,形成洞穴。

3有些地方岩层塌陷,形成面积大、高度高的天坑或地下大厅。

2流水侵蚀、溶蚀,让岩层的缝隙不断扩大,形成洞穴。

3有些地方岩层塌陷,形成面积大、高度高的天坑或地下大厅。

灰岩是海底沉积物一层一层叠压出来的。成岩之后,依然保留着层状结构,层与层之间有缝隙,这种缝隙叫层理。最初,地表水流沿着裂隙和层理进入岩层中,逐渐拓宽这些裂隙和层面,形成了垂直和水平方向上的水流通道——地下洞穴就这样长大了。

责任编辑 / 刘莹

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。