动物的追踪“密码”

走得多了,便有了路

野生动物在山野穿行,也和人一样,会挑好走、省劲儿的路线。比如平坦的山脊、灌木稀疏的山沟,是大型动物喜欢的路线。野生动物还总好沿着固定路线走,走得多了,林地间就会走出宽窄不一、时断时续的小径,称为兽道。这些大小兽道交错盘绕,就成了野生动物的“交通路网”。找到兽道,就能沿路追踪动物。大型动物的兽道常被踩得紧实,不易长草而露出土地,因此较容易发现。而小型动物的兽道,通常没那么明显,但在水源边或是洞穴附近仔细观察,往往就能找到小径的痕迹。

足迹:用脚盖个章

找到了兽道,就能缩小范围、有的放矢地查探动物足迹。一般干燥的地表不容易留下脚印,雨后或水源附近的沙地、泥地表面,以及冬天的雪地上,足迹会比较明显。

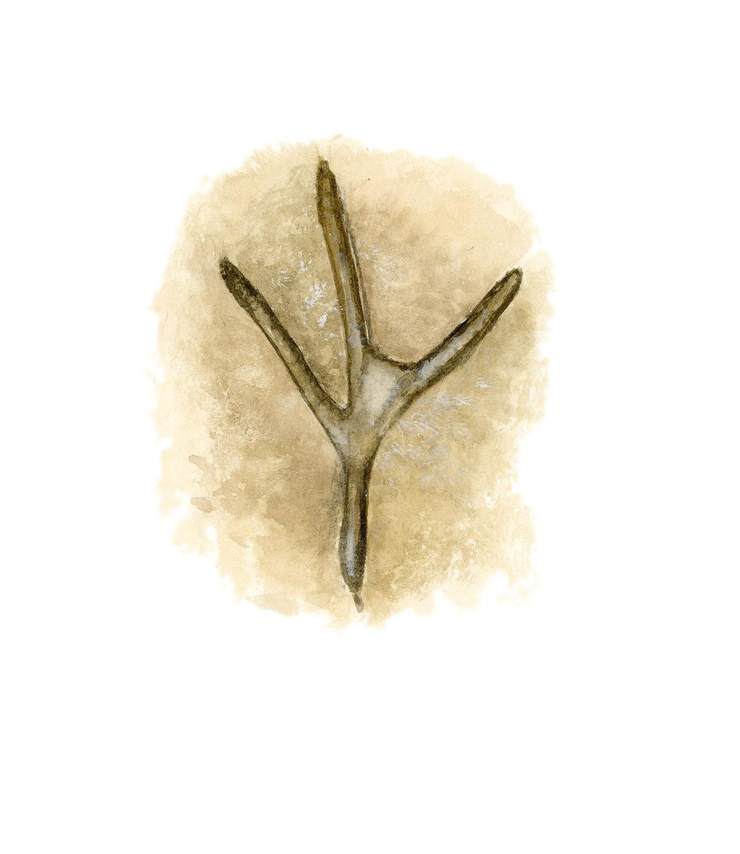

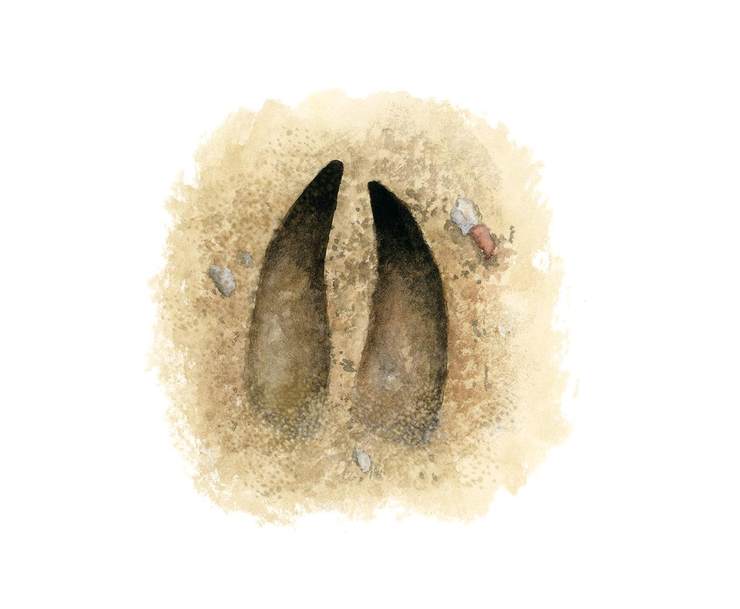

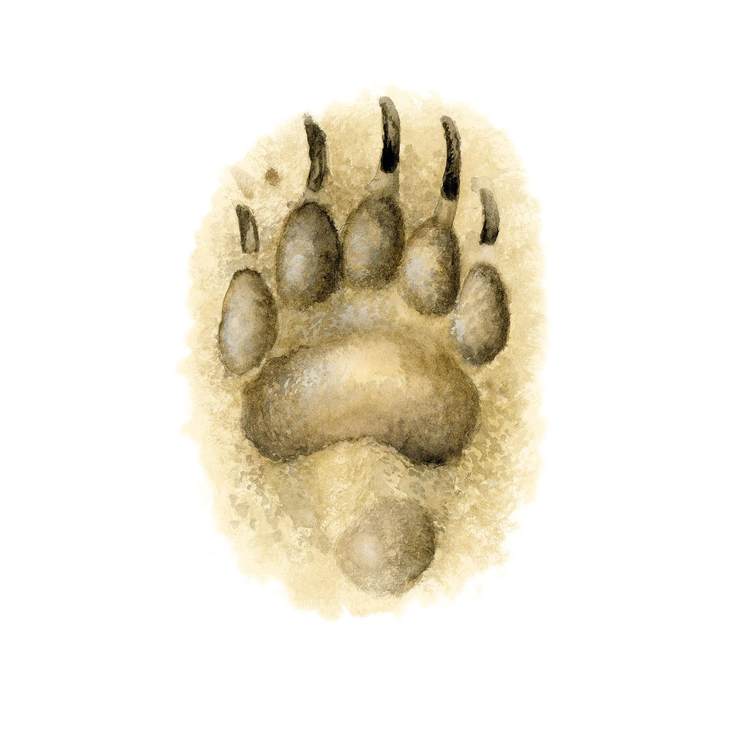

动物的脚形和行走方式各异,留下的足迹也各有特征。猫科动物和犬科动物的足迹都是四趾一掌的“梅花”造型,区别在于:猫科动物为保护趾尖的利爪,走路时会将爪缩藏起来,指印前不会留下爪痕;而犬科动物的爪没法缩回,行走时爪会抠向地面,所以趾印顶端能看见明显爪痕。鼬科獾类的足迹则是五趾一掌的“五瓣真梅花”,由于獾的爪细长成钩状,其爪痕和趾印间的距离,比例上比狗脚印要更大。偶蹄目野猪和鹿类,蹄脚都是四趾的,不过后两趾高高悬起成为悬蹄,走路时挨不着地,所以足迹通常只有一对向内弯的长水滴形蹄印。只有当在松软的泥地上脚印深陷时,才会在水滴形蹄印之后,留下1对圆形的悬蹄痕迹。在河湖边的滩涂上,还能发现鹳类、鹭类等涉禽的足迹:为四趾造型,其中三趾较长且前伸,一趾较短、向后。

粪便:拉出来的食谱

兽道附近也常会发现动物粪便。动物食性不同,粪便的成分、形状和颜色也都不一样。一般来说,中小型食草兽类的粪便通常是颗粒、球团状,并且一拉一大堆。野兔的粪便是淡黄褐色的扁圆颗粒,直径约1厘米,里面主要是草类残渣,常会几十颗堆在一起。而鹿类的粪便颗粒长约2厘米,外形为一头尖、一头平的椭圆形,“排量”也更多。

责任编辑 / 矫天扬

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。