蚊音 只为年轻人尖叫

文章出自:博物 2018年第08期

标签: 博物广知

耳蜗,声音信号“翻译官”

现实中,年轻才能听得见的“蚊音”真实存在。

可声音是如何“歧视”年龄的呢?让我们先来看看听力是怎样形成的。声音本质上是振动波,声源的振动通过空气传播形成声波。声波先由耳郭收集,经外耳道传至鼓膜,触动鼓膜振动,再通过鼓膜后面的听小骨链,将振动准确传递到内耳深处的耳蜗。经过这么多重传递,直到耳蜗,声音都还是振动波的原本形式。但声音信息要被大脑接收,就得先转换成神经电信号。这里充当“信号翻译官”的,就是耳蜗。

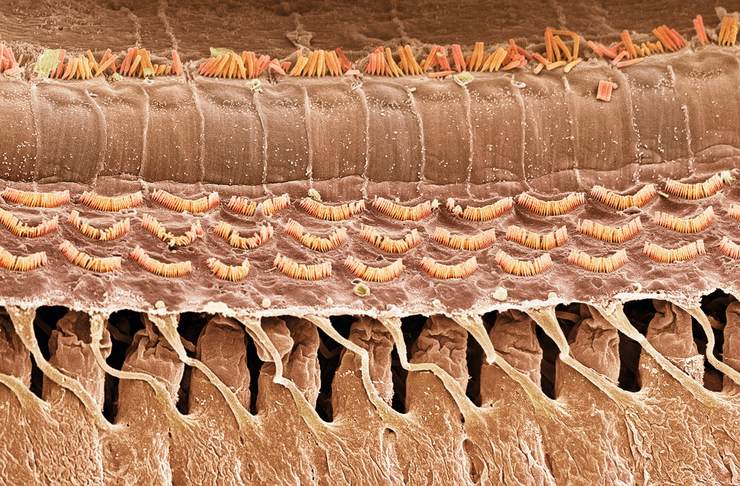

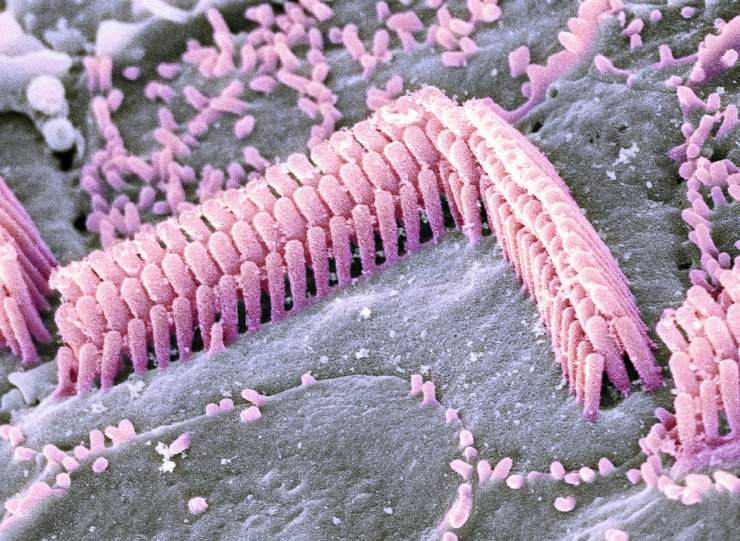

人类的耳蜗,是一个硬骨质地的封闭螺管,外形像蜗牛壳,因此称为“耳蜗”。耳蜗螺旋约两周半,里面充满着淋巴液,内壁上长有特殊的“毛细胞”。每个毛细胞都伸出一簇细长的纤毛,这些纤毛分为高中低三排,呈马蹄形布阵排列——就像一把把斜头毛刷。声波传到耳蜗后,带动螺管内淋巴液的振动,浮于淋巴液中的纤毛也随之摇摆。毛细胞正是根据纤毛的摆动,将声波信息准确编码为电信号,再由神经传入大脑形成听觉。

高频音,年纪大了听不见

人类听力的极限,频率最低20赫兹,最高2万赫兹。但生活中常听到的声音,大多频率也就在1000~4000赫兹。各种声音传入耳蜗后,沿螺管传播,由不同区域的毛细胞接收、“翻译”。靠近螺口处的毛细胞负责高频段声音,越往螺管深处走,负责的频段越低。

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。