浮游生物 大洋中的“微主流”

浮游藻类氧气厂,海洋生命全滋养

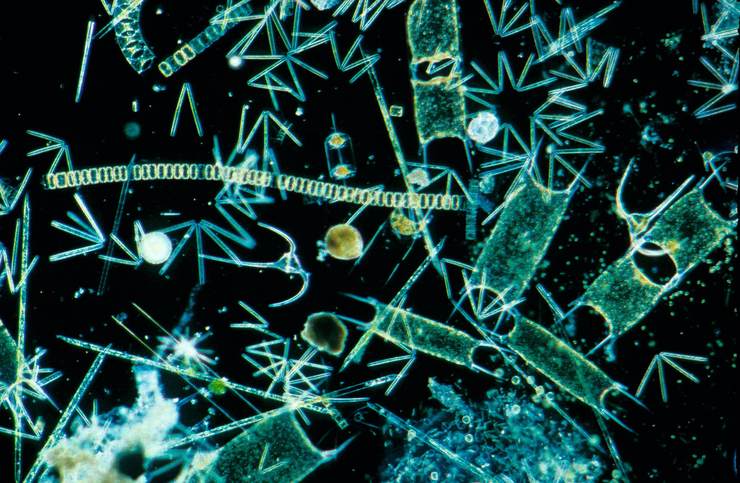

“浮游生物”是个很笼统的称呼,不管是动物、植物还是真菌、原生动物和细菌,只要是游动能力薄弱、又不固着在水底、在水体表层随波逐流的生物,都算在内。海洋浮游生物的体型尺度,从微米级跨越到米级,外形更是千奇百怪。

翻车鱼是世界上最大的硬骨鱼,成年后的体长可超过3米,上下两鳍间跨度约4米。但它们的一生,是从2毫米长、几乎只能随波逐流的幼鱼开始的。

浮游藻类主要分布在深度200米之内的海洋表层,从卫星照片上可以清晰看到它们随洋流漂移的轨迹。

单细胞浮游藻类是其中主力,它们除了制造氧气、吸收二氧化碳,还是海洋生物最基础的营养来源。

其中数量最多、对海洋生态最重要的,是“浮游植物”,或者更准确地说是浮游藻类。这其中既有原核生物蓝绿藻(蓝细菌),单细胞的硅藻、鞭毛藻,也有“枝繁叶茂”的红藻、褐藻等。

不论身体大小,浮游藻类都有共同的种族天赋——能进行光合作用,生产有机物并放出氧气,是海洋生态系统的基础生产者。它们每年释放的氧气总量,超过陆地上绿色植物的总和,而且产出更稳定,堪称比亚马孙雨林还重要的地球之肺。想当初,就是从距今30多亿年前浮游藻类横空出世开始,氧气才一点点从地球大气层中的“稀有气体”变成了重要成分,刺激了后来的生命演化。

浮游动物等级多,每天晚上吃一波

海面以下约200米之内的深度称为海洋表层,是浮游生物的乐园。白天浮游藻类在这里忙着光合作用,晚上浮游动物们垂直迁徙到这里吃浮游藻类,肉食性的浮游动物跟过来捕食比自己小的浮游动物,天亮前再沉入深海。

责任编辑 / 董子凡 李逸云

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。