王于兴师,修我戈矛 戈部汉字与古代战争

标签: 文化文明

大动干戈:战争的代表

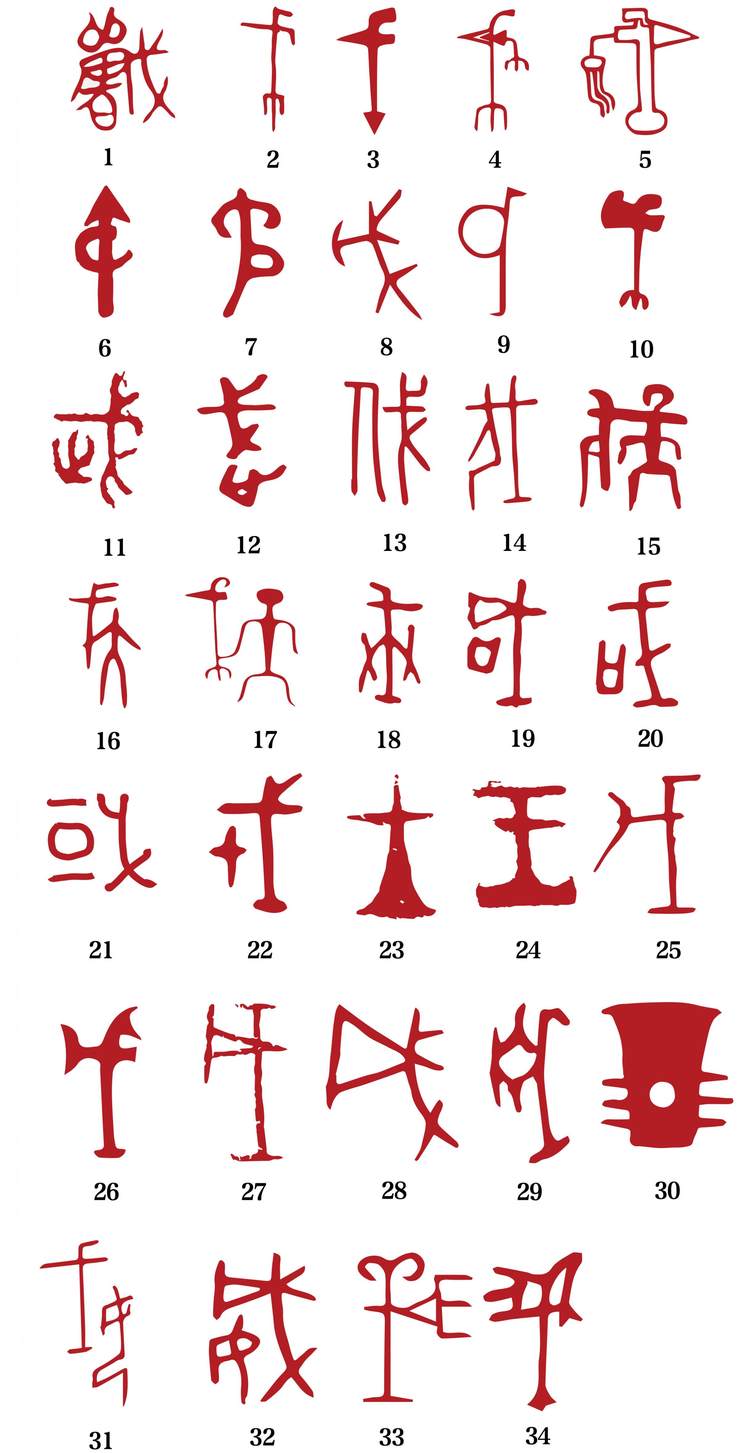

“战”的繁体为“战”,在金文中又写作1 ,左半边是“嘼”,即兽。文字学家商承祚说:“古者以田狩习战阵。战从兽者,示战争如猎兽也。”——以狩猎磨练战争技巧,用人与兽的搏斗,类比人与人的厮杀,如此造字,仿佛从一开始就喻示了战争的非人性。

至于右半边的“戈”,则是战争所用的武器。它在商代甲骨文里写作 2 ,商代金文作3,都很形象:中间一竖是木制的长柄,称为“柲”,顶部为柲帽,下部的叉状或箭头,则是戈柄底部的金属套件“鐏”,可以插在地上。横画是戈头,前半截为“援”,上下皆有锋刃;穿过木柄的后半部分为“内(nà)”;援与柄交界处,形似动物的下巴垂肉,称为“胡”。《周礼·考工记》中对戈头的尺寸比例有详细记载:宽度两寸,内长度为四寸,胡六寸,援八寸。

戈又称“勾兵”,主要用来勾割敌人。戈头形似鸟喙,还能用来啄击。装备步兵时,戈柄长1米左右,如果是车战,则配以长柄,长可达3米。随着时代变迁,戈的形制也在实战中不断改进,所以不同时期的戈,形态、尺寸不尽相同。

早期文字中的戈有时也写作4或 5 ,可以看出,戈头后面还有装饰用的垂缨。然而木、绳易朽,通常我们在博物馆看到的,就只有戈头了。戈头的材质,早期有玉石,后来则多用青铜。现存最早的青铜戈,出土于河南二里头遗址,距今有3500多年。

责任编辑 / 林语尘

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。