龙的分歧进化史

混搭,中国龙的传统美德

在中国神怪圈中,“龙”字大旗下汇集了众多族群。其中有不食烟火的上古大神,比如寒冷之神烛龙(详见本刊2015年1月号)、位列四象的东方七宿之苍龙、曾助黄帝击败蚩尤的应龙;也有神界基层公务员,比如负责管理各种水体的“龙王”。有身份高贵的,比如皇家代言的真龙;也有籍籍无名的草根阶层,比如《山海经》中祝融、夏启的坐骑龙;还有更上不得台面的,兴风作浪、被英雄斩杀的恶龙……

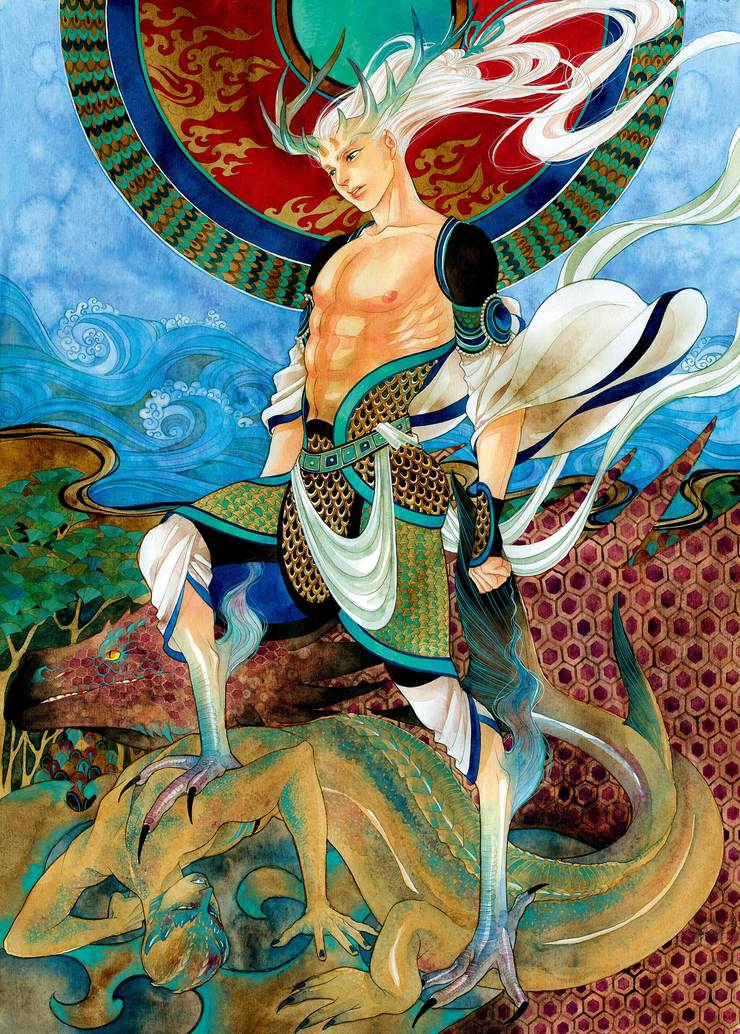

不光丁口兴旺,龙的长相也热闹非凡。如今我们最熟悉的,是天安门华表上那种形象:头似驼,角似鹿,眼似兔,耳似牛,项似蛇,腹似蜃,鳞似鲤,爪似鹰,掌似虎,须髯似人……恨不得把所有动物身上好看的部分都挪为己用。这种龙造型,是明清时定格并流传下来的,也是现代意义上“中国龙”的标准像。它很好地诠释了“龙”这种神兽的精髓——七拼八凑。

对于龙的起源,目前学界仍在争议,但有一个结论已经得到了较广泛的认可:作为神兽的“龙”,应该是商代才出现的。商以前的新石器时期,各地先民所崇拜的图腾,往往脱胎于某种现实动物,但又经过艺术加工,有不同程度的变形。其中一些,隐含有后世龙的某些特征,被称作“原龙纹”,例如渭河流域的鱼纹、漳河流域的鳄纹、辽河流域的猪纹(图1)、太湖流域的虎纹(图2)、汾河流域的蛇纹(图3)等等。商代以前,这些原龙纹并行共存,不曾交融,直至商朝建立,吸纳各族图腾,将它们杂糅起来,创造出了长身、有角、有爪的虚构动物“龙”,将它奉为神兽,写入文字、装饰于青铜器上……中国龙,从诞生之初,就是“混搭”的产物。

我们熟知的“中国龙”形象,是从宋元开始成型,明清基本固定。而在此之前,历代文物中,龙的造型千变万化,有的或许与你的想象大不相同。图为商代 殷墟妇好墓玉龙

帝王龙洗白之路

华夏民族对龙的崇拜虽然可以上溯至商周,不过,现在的经典款中国龙,则是从秦汉时期的蛟龙开始,逐渐演化而来的。

责任编辑 / 林语尘

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。