祖宗的衣橱

汉字中的衣

标签: 文化文明

穿衣:上衣下裳不能反

今天我们常把衣服通称为“衣裳”,其实在古代,“衣”和“裳”是两个概念,前者是上身穿的,后者是下身穿的,读作cháng。《诗经·齐风》中有诗句:“东方未明,颠倒衣裳。”说的就是天还没亮,急忙起床,把上下装都穿反了。

衣字小篆写作(1),汉代俗体字写作(2),下半部分像两个人字,东汉的许慎便受了误导,在他的《说文解字》中将其解释为“象覆二人之形”,然而覆盖着两个人的,那应该是被子,怎么会是衣服?其实“衣”字的甲骨文(3)、(4) 象形很明显:是上衣领口交叠的样子。

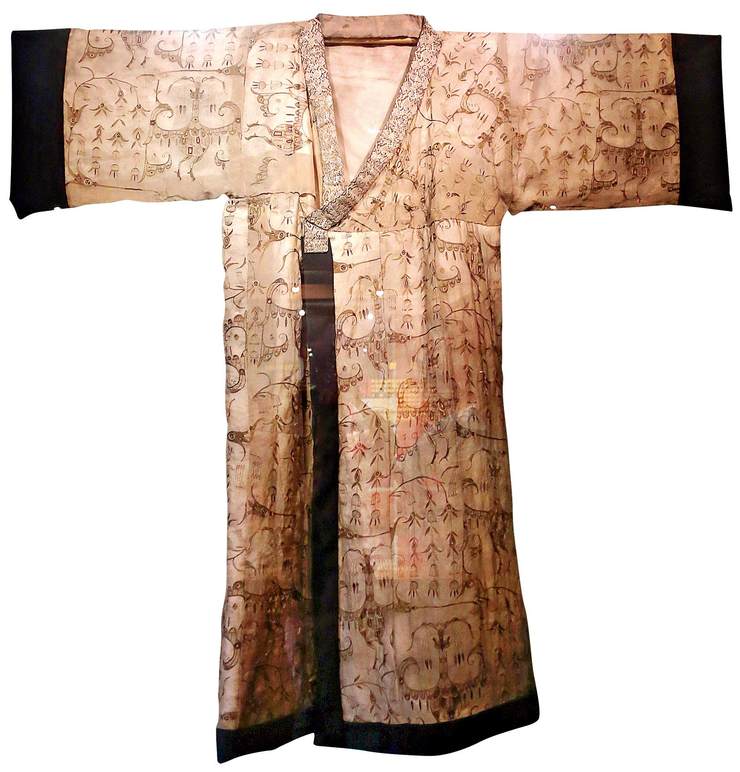

袍,小篆作,右半边的“包”既表读音,也表包裹之义。袍是上下一体的长衣,与深衣类似,只是衣袖、衣摆都不如深衣那样宽大,早在战国即有。图为湖北荆州战国墓出土的凤鸟花卉纹绣浅黄绢面绵袍。

汉字偏旁部首中,“衣”、“衤”和“巾”通常都跟衣服或制衣布料有关。“裳”字原本与“常”相通,都可表示下身服装。《说文》解释:“下帬也。”“帬”即“裙”,早期指围身的下装,男女皆穿。屈原在《离骚》中说“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”,便是要以荷叶为上衣,荷花为下裳,穿一身哪吒风格的潮服。

《周易》说,古人制定上衣下裳这样的形式,是象天法地,暗合自然之理。上衣如天,下裳如地,穿着也井然有序,方能天下太平。

责任编辑 / 林语尘

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。