虫声新透绿窗纱

汉字中的虫

标签: 博物广知

虫、䖵、虫,蠢蠢欲动

时令一到端午,夏天便拉开帷幕,天气转热,薰风南来,许多地方进入了潮湿的雨季。民间相传,端午前后是毒物苏醒之时,需要驱避“五毒”。人们悬艾草、佩香囊、沐兰汤,以求祛病除邪,还将五毒图案点缀在服饰、糕饼上,讨个“以毒克毒”的彩头。

明代金艾虎五毒掩鬓(一种发饰)

清代黄缎地彩绣五毒扇套

所谓五毒,是指5种常见的有毒动物:蝎、蛇、蜈蚣、蟾蜍、蜘蛛(另一说壁虎)——这几个名字画风高度统一,清一色的“虫字旁”。候补的壁虎属于蜥蜴一类,“蜥蜴”二字也是虫字旁。可见在古人眼中,它们都跟“虫”有莫大的关联。

旧时人们常常在服装、饰品上加上五毒图案,端午前后穿着、佩戴这些服饰,取“以毒攻毒”之意。五毒到底有多毒,我们在《博物》2013年6月号中曾探讨过。

今天常用的“虫”字,其实是繁体“虫”字的简化,通常指昆虫。但在古时,“虫”“䖵”“虫”三字并存,读音和含义是不同的。

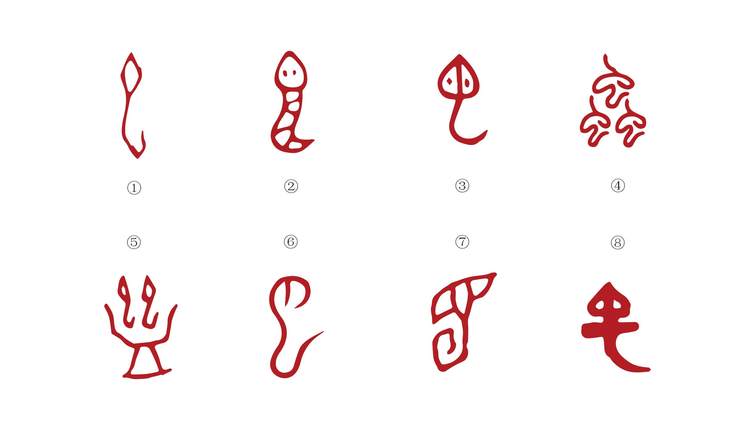

“虫”字本来读做huǐ,即虺,指的是一种蛇。甲骨文“虫”作①或②,金文为③,都是蛇的简笔画。“䖵(kūn)”和“虫(chóng)”则进一步发散思维,表示像蛇一样蠕动的小虫,小篆虫字写作④,特别形象。这两个字进而泛指各种虫子,后来的“昆虫”一词,其实就是“䖵虫”的假借。

责任编辑 / 林语尘

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。