习惯藏在“骨子” 里

脚印刑侦

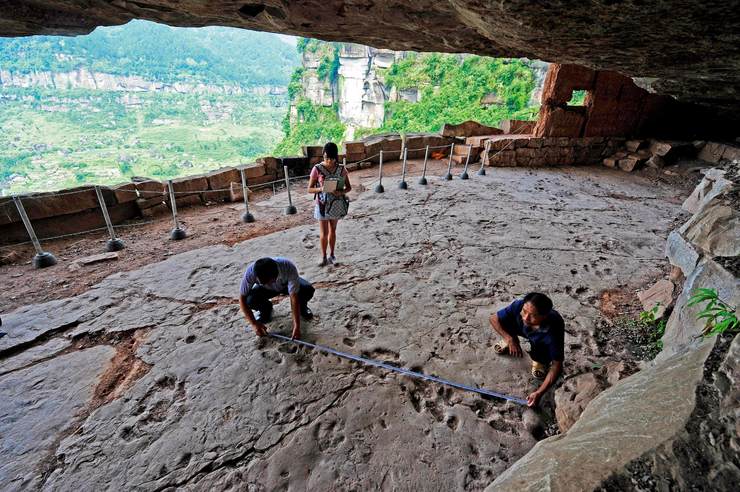

一条恐龙每天要行走成千上万步,一生不知会留下多少个脚印。只是脚印保存为化石的条件极为苛刻,因此亿年之后能被人类找到的恐龙足迹,堪称凤毛麟角。恐龙足迹化石看似简单,却蕴藏着关于恐龙运动能力、生活习性的宝贵信息。

根据足迹的形状、大小,研究者不光能知道这是哪一类恐龙留下的,还能根据脚与身体的比例,算出这条恐龙腿有多长、全身有多长。另外,我们人类和各种哺乳动物行走、奔跑的时候,一般是步子越大,速度越快,恐龙也是如此。于是研究者们总结出了一个计算公式,只要测出足迹的脚印长度、以及前后两个足迹的间隔(单步长),就能算出恐龙留下这串足迹时的速度。在中国内蒙古的鄂托克旗,有一串中型食肉恐龙留下的足迹,经测算它当时的奔跑速度约为43.85千米/时,相当于8.21秒跑完100米,是已知的恐龙最快速度。

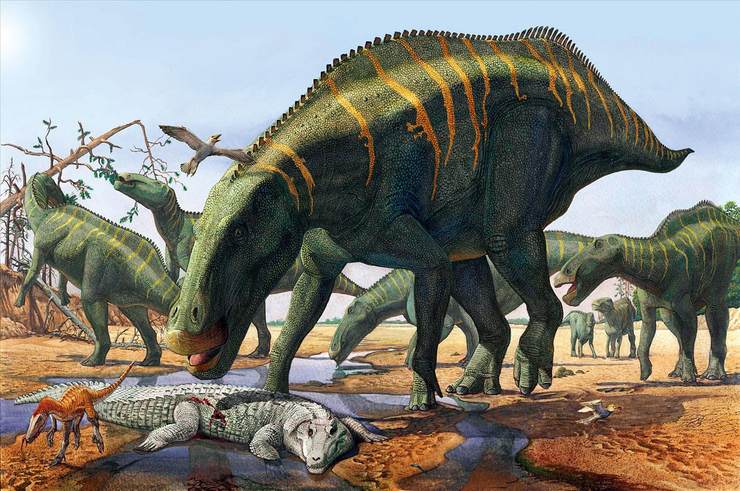

足迹透露的线索,还涉及恐龙的社会生活。晚白垩世最常见的植食恐龙——鸭嘴龙类,化石数量很多,也有它们筑巢和养育幼龙的化石证据。不过,当幼龙无需父母养育之后,是自己结成“少年派”,还是继续跟成年龙一起活动呢?2006年在中国重庆綦江发现的“莲花卡利尔足迹”,解答了这个疑问:这100余个鸭嘴龙足迹混杂在一起,包括大、中、小三种型号,显然来自同一种鸭嘴龙的不同大小个体。其中留下大型足迹的鸭嘴龙体长约6.5~7米,应该是成年龙;而留下小型足迹的鸭嘴龙体长约2.7~3.3米,应该是未成年龙。这表明,至少这种鸭嘴龙是连老带少一起生活的。

“小和尚”下河捉鱼

翻开一本年头略久的动物科普书籍,你很可能会发现,书里写的动物习性错误不少——诸如“大猩猩性情狂暴”“鬣狗只会捡拾残羹剩饭”之类的说法,近几十年来不断被动物学家们在野外的观察、研究所推翻。而人们对古生物习性的了解,也会随着新化石的出现而逐渐修正。

责任编辑 / 董子凡

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。