濒危物种 到底有多“危”?

又萌又珍稀的“胖哒君”大熊猫,既是中华国宝,也为全体珍稀动物长期代言。然而今年,评定全球物种濒危程度的权威机构、世界自然保护联盟(IUCN),却搞了个大新闻—大熊猫和同样来自中国的藏羚羊,濒危等级被“降级”,其中大熊猫从“濒危”降到了“易危”,比很多珍稀动物的濒危等级都要低了!

然而看看大熊猫至今仍不到2000只的野外数量、又小又分散的栖息地,再加上多年来的情感认知,许多人都不免心生疑惑:大熊猫真的已经不算“濒危动物”了吗?这样会不会影响大熊猫的保护?而且,评价一种动物是否“濒危”,又是按什么标准算的呢?

什么是IUCN红色名录?

世界自然保护联盟(IUCN)1948年成立,是全球最大的自然保护团体,目前已有161个国家和1000多个非政府组织加入,在世界各地开展环保项目。

1963年以来,IUCN开始发布《世界自然保护联盟红皮书》(后称“红色名录”),列出那些生存受到威胁、有灭绝风险的物种,评估它们的灭绝风险大小,并分出濒危等级。近年来,红色名录加快了更新节奏,每年都出新版,根据新情况及时作出调整。今年大熊猫、藏羚羊的“降级”,就是2016年版红色名录的调整之一。

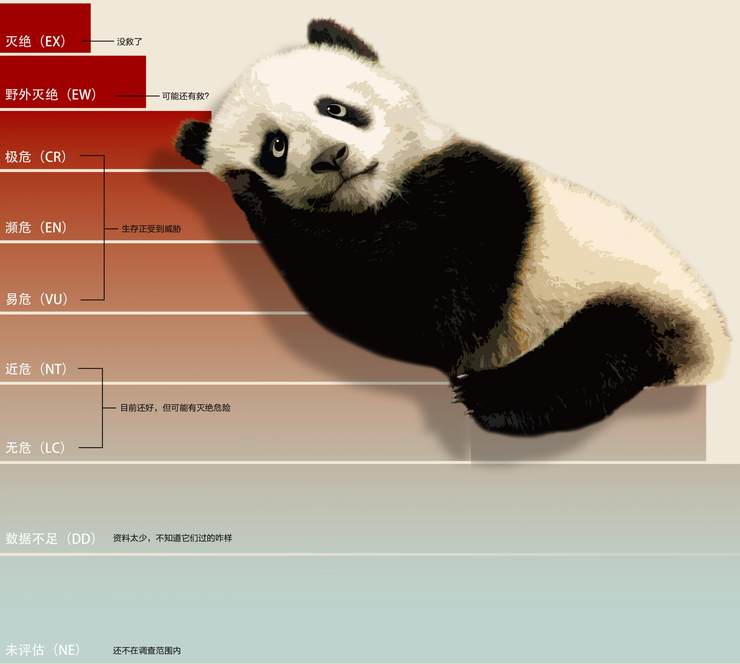

红色名录列出的物种濒危级别共有9个,依次是“灭绝(EX)”“野外灭绝(EW)”“极危(CR)”“濒危(EN)”“易危(VU)”“近危(NT)”“无危(LC)”,以及“数据不足(DD)”和“未评估(NE)”。其中“极危”“濒危”和“易危”三个级别的物种最受关注,因为已经灭绝的物种救不回来,而这些陷入生存困境的“三危”物种,如果及时加以保护、施以援手,就还有挽救的希望。

世界自然保护联盟(IUCN)1948年成立,是全球最大的自然保护团体,目前已有161个国家和1000多个非政府组织加入,在世界各地开展环保项目。

1963年以来,IUCN开始发布《世界自然保护联盟红皮书》(后称“红色名录”),列出那些生存受到威胁、有灭绝风险的物种,评估它们的灭绝风险大小,并分出濒危等级。近年来,红色名录加快了更新节奏,每年都出新版,根据新情况及时作出调整。今年大熊猫、藏羚羊的“降级”,就是2016年版红色名录的调整之一。

红色名录列出的物种濒危级别共有9个,依次是“灭绝(EX)”“野外灭绝(EW)”“极危(CR)”“濒危(EN)”“易危(VU)”“近危(NT)”“无危(LC)”,以及“数据不足(DD)”和“未评估(NE)”。其中“极危”“濒危”和“易危”三个级别的物种最受关注,因为已经灭绝的物种救不回来,而这些陷入生存困境的“三危”物种,如果及时加以保护、施以援手,就还有挽救的希望。

种群数量,千万、千万别跳水!

和我们通常的观念不同,红色名录衡量一种动物的濒危程度,头号指标并不是看它们还剩多少只,而是看它们凋零的速度有多快。可以算一道简单的数学题:如果一种动物的野生种群数量每年减少5%,10年之后数量就跌破原先的60%,20年后只剩原先的35%了!

俗话说“救急不救穷”,越是那些种群迅速减少的物种,哪怕现存数量还不算太少,也会引起专家们的高度重视。相比之下,大熊猫在中国古代就已十分罕见,20世纪80年代以来数量又一直稳步增长,情况相对就没那么危急了。

红色名录“濒危”标准

责任编辑 / 董子凡

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。