煤炭

浓缩的植物精华

标签: 石头记

参天树木,化作泥炭回归

想必你一定知道,煤炭是“植物死后埋藏地下,经过一系列变化后形成”的。说来简单,实际上煤炭的形成过程非常复杂,需要的条件也没那么随便。

草茎、落叶、树脂、孢子、花粉乃至藻类都能形成煤炭,不过真正高品质的煤炭,还得用植物的木质部“变”出来—不论蕨类植物、裸子植物还是被子植物,木本种类中的木质部分,都含有丰富的“木质素”。与在植物体内含量更高的纤维素相比,木质素在地层中不易分解,对成煤贡献最大。

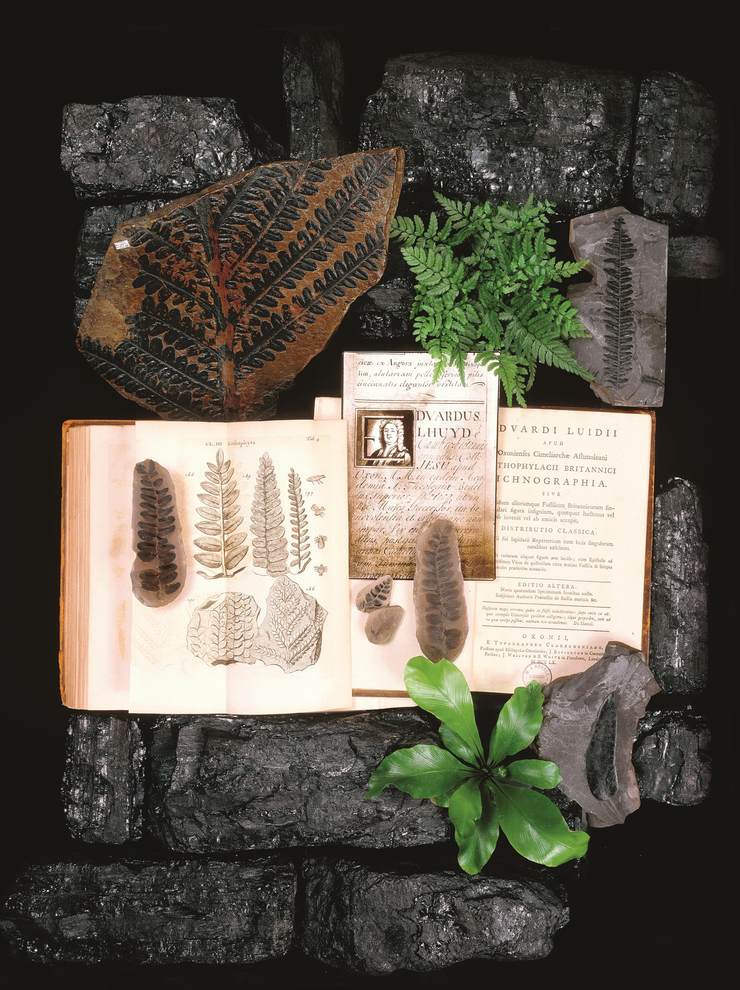

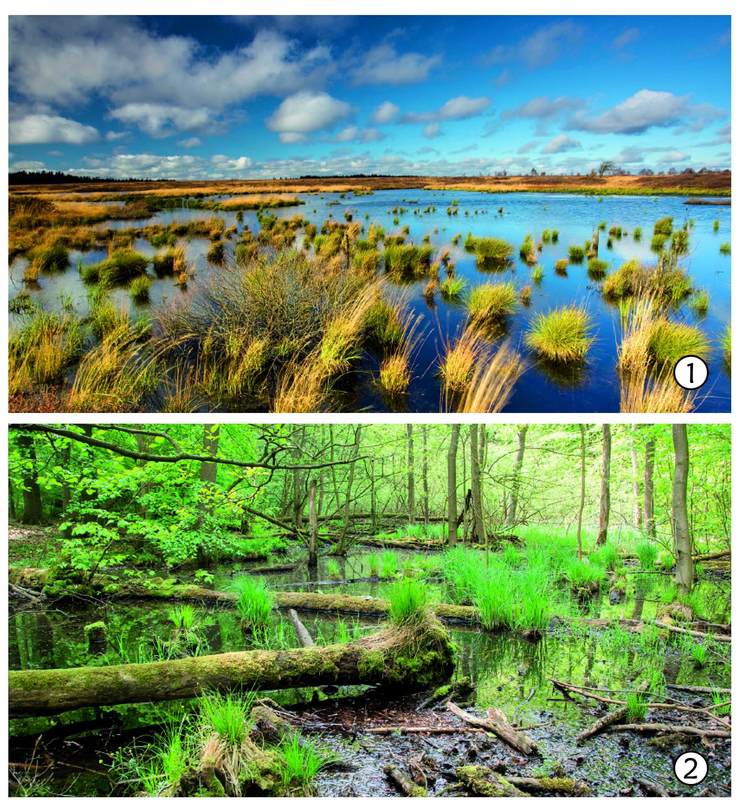

沼泽洼地孕育了丰富的泥炭,是形成煤炭的第一步(图1)。不过,只有木本植物繁盛的树沼(图2)才能形成高品质煤炭。

要形成煤田,一两棵树远远不够,需要数不清的树木在长时间里繁茂生长,并把遗骸积攒下来。常年潮湿的沼泽洼地,是最理想的环境:这种“大坑”不光适合植物生长,并且倒下的一堆堆树干、树枝被浸没在水中,分解它们的需氧微生物很快会耗尽水中的氧。这样一来,剩余的植物遗骸不会再被氧化作用分解,而是被厌氧微生物通过还原作用分解。这个过程更加缓慢,并且能保存更多的有机质,称为“泥炭化”,产物就是松软、含水的泥炭(又称泥煤)。生于大地的植物们,就这样再次回归了大地。

成煤四部曲:越黑越有力量

植物遗骸变成泥炭,只是成煤“四部曲”的第一乐章。泥炭在沼泽中不断沉积,被新的沉积物覆盖并越压越深,温度、压力逐渐升高,这才开始进入煤化成岩阶段。原本松软并富含水分的泥炭,被挤压得越来越结实,水分和空隙减少,从“泥巴”变成了“石头”,称为褐煤—成煤的第二阶段形态。褐煤的外表呈棕褐色,但仍含有大量水分和挥发成分,烧起来热量不高,却冒出滚滚浓烟,污染挺重。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。