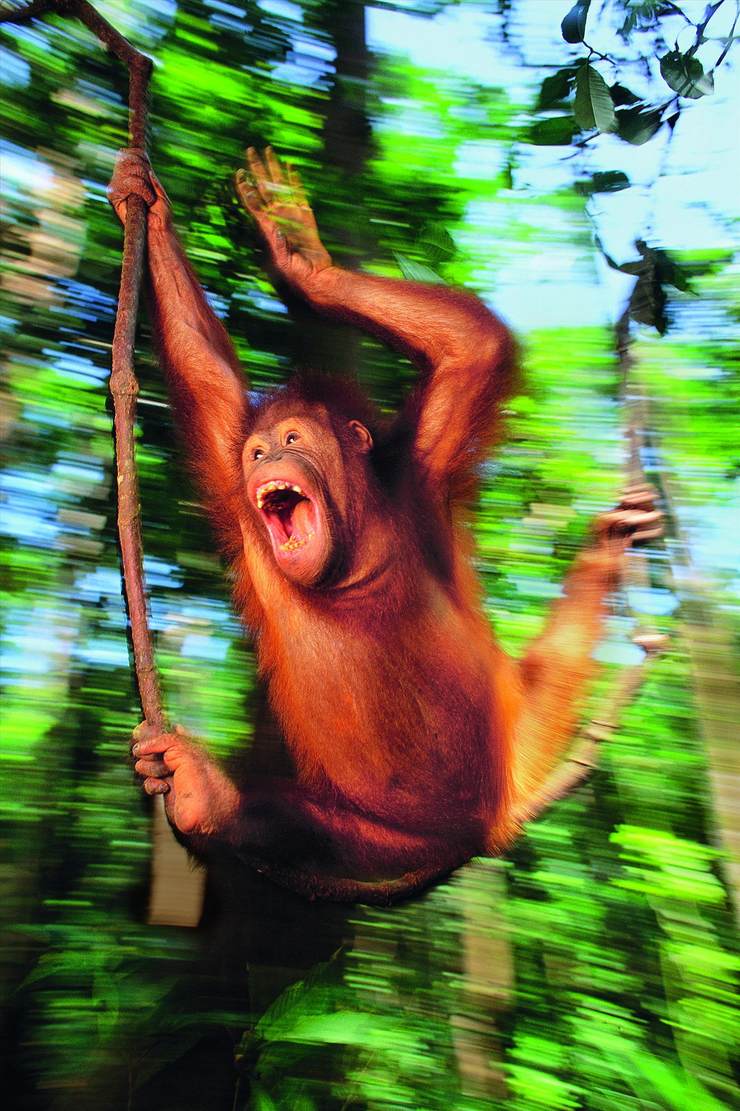

生活就是要玩!

动物的玩耍行为

标签: 动物世界

它们是在玩吗?

当我们看到动物在“欢快”地跑跳打滚,或许就会以为它们正在玩耍。但其实未必是这么回事—比如一只狗或一只猫转着圈追自己的尾巴,有时确实是在跟自己闹着玩,但也可能是因为它的尾巴受伤或者发痒、以及肛门附近感染疾病等并不舒服的缘由。

正所谓“子非鱼,安知鱼之乐”?为避免研究时想当然地乱猜动物的感受,动物学家把动物的玩耍、嬉戏统称为“玩耍行为”,并给出了明确定义:必须是动物在没有疾病或外力强迫时的自发行为,才叫玩耍。比如马戏团里摇头晃脑的大象、钻火圈的老虎,由于这些表演都是经过人为训练的,不管看起来有多欢快,都不能叫玩耍。

和人类一样,许多动物也喜欢和同类一起玩耍。那怎么分清它们到底是在闹着玩,还是拼死拼活地打斗呢?如果仔细观察就不难分辨,因为在类似打斗的游戏中,参与者并不会把自己的战斗力完全释放出来,而是有所收敛以免伤害对方。比如猫科动物会缩紧爪子,相互撕咬时只是轻轻衔住对方的皮肤,并不用力下嘴……

在游戏的时候,参与其中的动物们会用一些额外的信号来交流。比如有些猴子会通过眨眼、打手势来邀请同类一起玩,狗和狮子通过弯腰拱背,牛马则通过摆动尾巴和嘶叫来向同伴发出信号。这种邀请信号甚至会动用信息素,比如从正在玩耍的黑田鼠身上提取分泌物,涂抹在它的同类身上,后者往往也会开始玩耍起来。科学家猜测,黑田鼠玩耍时可能发出了一种化学信号,“邀请”同类一起来玩。

责任编辑 / 董子凡

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。