水鸟赶海之鸻鹬类篇

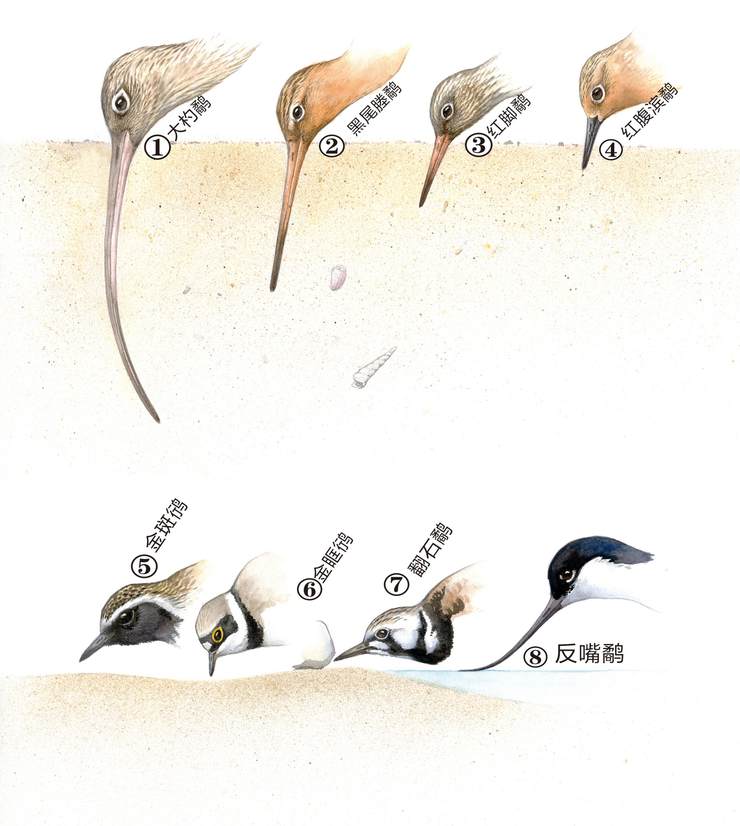

多样“渔具”,各显神通

标签: 动物世界

1.大杓鹬用超长带弯儿的嘴,不仅能啄食地表的猎物,必要时还能伸入洞穴捉螃蟹。

2.黑尾塍鹬的嘴长而直,能直戳泥沙较深处搜寻猎物。

3.红脚鹬的嘴相对较短,只能猎取较浅层泥沙中的食物。

4.红腹滨鹬常将嘴的尖端插入湿泥沙中,靠感知水波的变动判断猎物的存在。

5.金斑鸻的嘴短而直,取食的深度有限,更多是靠视力搜寻捕捉滩涂表面的猎物。

6.金眶鸻的嘴更加短小,通常是在滩涂上跑跑停停,啄食地表的食物。

7.翻石鹬的嘴较为粗壮,能用来翻动小石块,帮助寻找猎物。

8.反嘴鹬觅食时,会低头用长而上弯的嘴左右扫,扫中猎物就捉住吞掉。

典型鹬类,“三长”并举,边走边啄

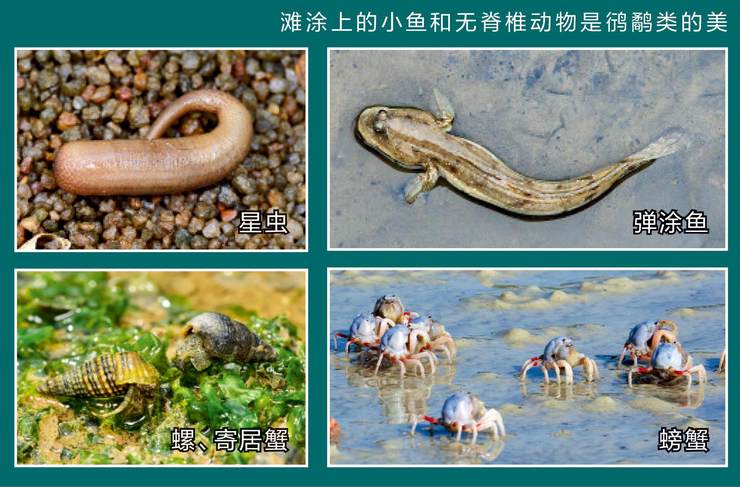

鹬类的身体结构,大都符合典型涉禽的“三长”特征—长嘴、长脖子、长腿,让它们能够在海滩和浅水区域自如行走,低头觅食。典型且常见的鹬,如红脚鹬、青脚鹬、斑尾塍(音“成”)鹬之类,它们外形大体相似,但嘴的长短各不相同,在浅水及滩涂觅食时嘴部可触及的深度也相应有所差异。总体来说,它们的外形都算比较常规,没什么离奇之处。它们的赶海方式也都类似,除了靠视觉寻找水面上或海滩上的猎物,有时也会边走边低头用嘴搅动水底沉淀物,然后“浑水摸鱼”。也有一些种类的鹬可以将嘴插入软泥,探测下面的情况,捕捉藏在泥沙下一定深度范围内的无脊椎动物。

鸻,视觉搜索,跑跑停停

鸻类从身形上看仿佛和典型的涉禽有所脱节,“三长”的特征并不明显,甚至有的指标还相对较短。在海滩上,它们经常好似老鼠一般哧溜乱窜,猛然快跑一阵,然后急刹车停下,过一会儿又飞奔起来。鸻类通常没有长嘴,靠嘴啄食的深度十分有限。不过它们天生一对大眼,有超级好的视力,视野也非常开阔,站立时,周围海滩表面的任何微小动静都尽收眼底。一旦发现在泥沙表面和浅水洼中爬动的小螃蟹、昆虫、沙蚕、小鱼等,只要符合能吞下这个标准,鸻便快速冲过去将其捉住吃掉。随后继续静立观察,重复着前面的过程。

滨鹬,奔走触寻忙不停

粗看起来,滨鹬类在外形上和鸻类相似,大小也接近,不过它们的觅食方式与鸻类、常规鹬类都有所不同。虽然它们视力也还不错,能够发现并捕捉水面上或海滩上的猎物,不过更拿手的,还是一边走一边把嘴尖伸入湿的泥沙中探测。滨鹬嘴尖端的触觉十分灵敏,一旦触碰到猎物,能够迅速反应将其捕获。还能够通过嘴尖的“感受器”感知水流压力的细微变化,从而判断猎物的方位并实施捕捉(将嘴尖插入湿泥沙中时,会引起泥沙间隙中的水流动,水流遇到障碍物便会被干扰,反馈回来的水流压力的微小变化便会被滨鹬感受到,得知下面有东西存在)。

杓鹬,长弯钩,钻深洞

筷子打弯儿不好用,那鸟嘴打弯情况会如何?杓鹬的嘴细长而下弯,虽然看似不如直嘴戳起来方便,但它的特殊功用不在于硬戳。通常退潮后,海滩上的螃蟹们开始活跃起来,挖洞、进食、宣示领地。海鸟也喜欢在这个时候到访潮间带,不过一旦螃蟹发现危险逃入洞中,多数嘴较短的鸟就只能望着洞口干流口水了。而蟹洞一般都是带有弧度而非笔直的,笔直的长嘴反而不太好使,此时杓鹬的大弯嘴便派上了用场:细长的弯嘴可以伸进蟹洞中,将螃蟹直接叼出来。此外,杓鹬还会侦察蟹洞,如果螃蟹藏得太深,有时便干脆在洞口等上一小会儿,待螃蟹放松警惕探出洞口时将其捕获。

责任编辑 / 张瑜

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。