活字

“非主流”印刷术

标签: 文化文明

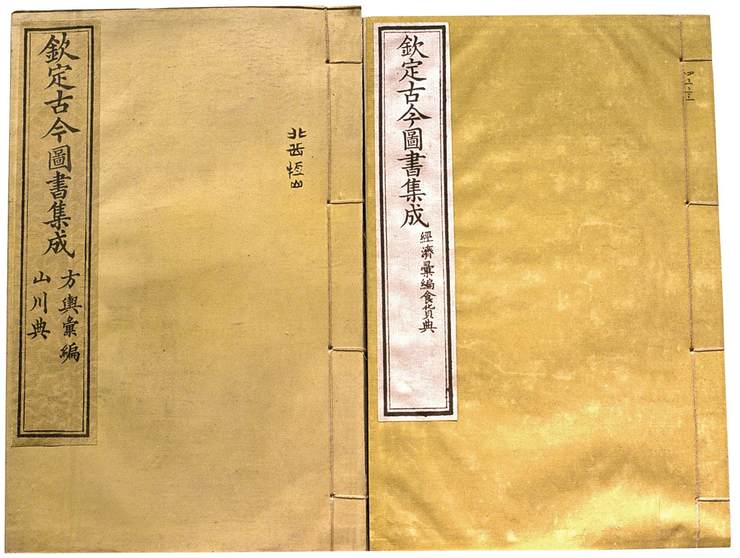

乾隆皇帝追悔莫及

说起中国古代的百科全书,很多人都知道,规模最大的是明代的《永乐大典》。不幸的是,这部旷世巨着命途多舛,历经皇宫内府的变故、八国联军的战火,绝大部分已灰飞烟灭。如今散布世界各地的零零碎碎,全加起来也不过原书的百分之四。幸好,古代还有另一部规模惊人的百科全书,完整地保存了下来。那就是康熙年间的《古今图书集成》。这部书有五千多册,约1.6亿字,被称为“康熙百科全书”。

与纯手抄的《永乐大典》不同,《古今图书集成》是用铜活字印成的,堪称清代最浩大的印刷工程,从康熙年间一直印到了雍正年间。书印好之后,这批铜活字便被收藏在皇宫武英殿的铜字库中,由专人管理。然而,管理人员监守自盗,偷了不少铜活字卖钱,为了防止此事败露,他们便向皇帝建议:铜字搁置浪费,不如回炉铸币。恰好乾隆初年,铜资源紧张,皇帝便采纳了这个建议,于是字库里无价的铜字铜盘,纷纷被熔化重造,变身为有价的“乾隆通宝”。

等乾隆让大臣编撰《四库全书》时,从当时尚存的《永乐大典》中辑出了很多佚书,想印刷出来,重新流传 。此时,乾隆才想起了武英殿的铜活字,后悔不迭:“且使铜字尚存,则今之印书不更事半功倍乎?深为惜之!”

当时,管理武英殿印书事务的是一个名叫金简的朝鲜人,他向皇帝提议:最好用枣木刻活字来印书,又快又便宜。他算了一笔细账,乾隆被说服了,批道:“甚好,照此办理。”就这样,在乾隆年间又刻了大小木活字二十五万多个,印了一百多种书。乾隆皇帝还嫌“活字”不好听,要求改名“聚珍”,这批书便是古代出版史上赫赫有名的《武英殿聚珍版丛书》。倒霉的是,武英殿这批木活字,后来被值班的士兵拿来烧火取暖,命运竟还不如之前那批铜活字。

责任编辑 / 林语尘

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。