一身羽衣 各司其职

标签: 动物世界

正羽:潇洒正装

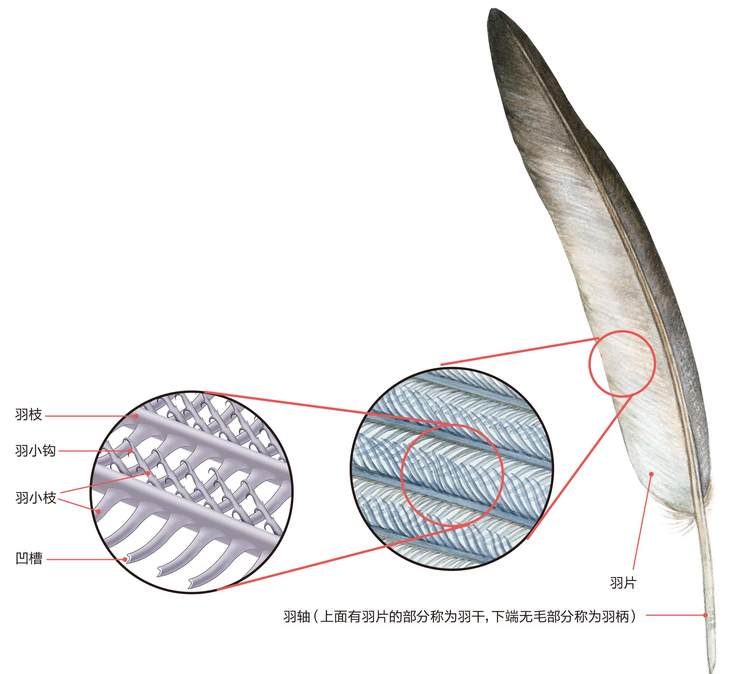

正羽覆盖于鸟的体表,是最主要、也是一眼就能看见的羽毛。每根正羽,不论大小都有一根细而坚挺的“羽轴”作为支撑,羽轴两侧的片状结构称为“羽片”。羽片质地紧密,坚韧而不僵硬,每一片都由若干条从羽轴伸出的“羽枝”组成。每根羽枝两侧,又排列着众多羽小枝,一侧的羽小枝生有若干小钩,另一侧的羽小枝则生有凹槽。这样相邻的羽枝之间就通过小钩、凹槽相互“勾结”在一起,形成紧密的羽片。

绒羽、半绒羽:保暖内衣

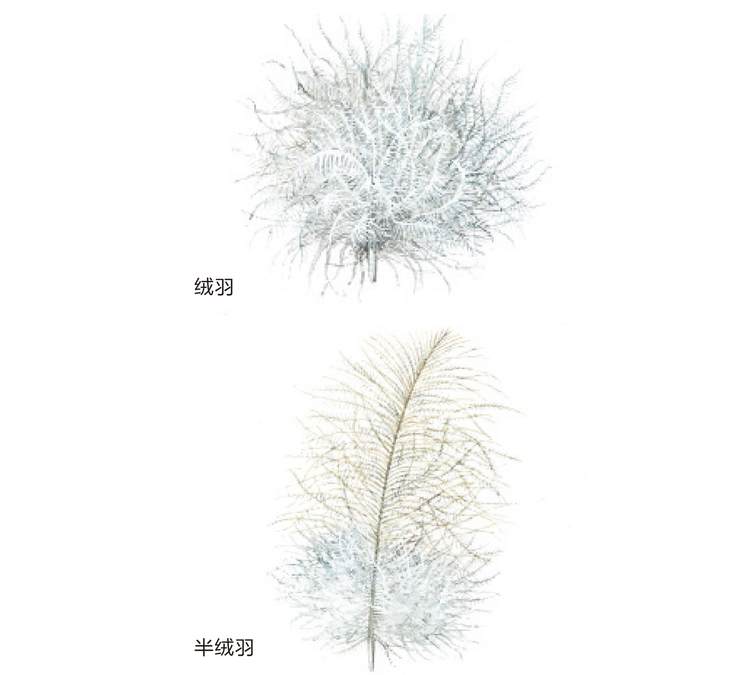

在正羽之下,鸟类还有一层比较“没正型”的绒羽。这些绒羽没有明显的固定外形,呈乱蓬蓬的团状:羽轴要么缺失,要么很短小,羽枝直接从羽柄顶端伸出,羽小枝上的羽小钩也是有一搭没一搭的,因此整根绒羽看起来蓬松而柔软。半绒羽则介于正羽和绒羽之间,虽有羽轴但仍缺乏羽小钩,形不成正羽那样的羽片。绒羽、半绒羽相当于鸟类的“内衣”,是重要的隔热层,还有助于降低身体密度,对飞行、游泳意义重大。

鸡、鸭等早成鸟,雏鸟出壳后那层软萌的“绒毛”,是一种特殊的绒羽—雏绒羽,使小鸡小鸭看起来像一个绒毛球。而鸽子、麻雀等晚成鸟的雏鸟刚孵出时,雏绒羽很稀疏,看起来光秃秃的。等雏鸟逐渐长大,长出正羽之后,它们的雏绒羽也随之消失,但成年鸟的正羽之下依然会有一层绒羽。只是这些绒羽被长长的正羽盖住,我们看不到而已。

粉䎃:自带去污粉

还有一种被称为“粉䎃”的特殊绒羽,这些羽毛终生生长,从不掉落,但其尖端的羽枝、羽小枝会不断破碎,形成小颗的粉粒。不过对鸟类来说,这些粉粒不是脏东西,反倒有清洁剂的作用,可以帮助它们去除粘在身上的污垢。不同鸟类的粉䎃,分布范围和发达程度不同,比如鹭类的粉集中在在胸腹部,而鹰类和鹦鹉的粉䎃几乎遍布全身。

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。