砚,只为磨墨而生

标签: 古史传说

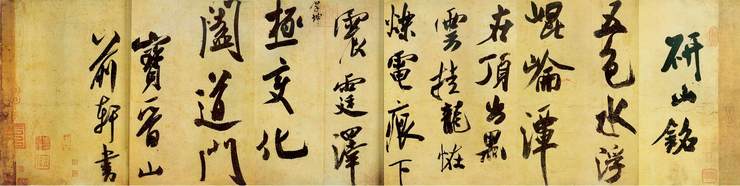

《研山铭》共39字:“研山铭。五色水,浮昆仑。潭在顶,出黑云。挂龙怪,烁电痕。下震霆,泽厚坤。极变化,阖道门。宝晋山前轩书。”其行书刚劲奔腾、雄浑顿挫,端庄而又婀娜,是米芾书法的成熟之作。

砚山实例

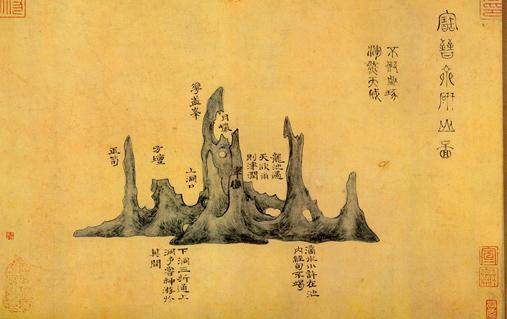

存世的《研山铭》是一幅长卷,除了书法,还附有砚山绘图(上图)。然而图中的砚山更像是一尊天然灵璧石摆件,峰峦起伏,完全没有磨墨的余地,并不符合米芾的描述。

存世的《研山铭》是一幅长卷,除了书法,还附有砚山绘图(上图)。然而图中的砚山更像是一尊天然灵璧石摆件,峰峦起伏,完全没有磨墨的余地,并不符合米芾的描述。

实际上,纯天然的砚山应该很稀少,从存世文物来看,多是用陶土捏出山形和砚池,再烧制成砚,如汉代十二峰、五峰陶砚。也有用制砚的石材雕出山形的。像画中这样天然呈山形、却难以磨墨的石头,通常作为搁笔的“笔山”存在。古人喜爱山形的文房用具,是因为它们能为书斋带来一些山野的自然气息,所谓“案间有生云之气”。

汉代五峰陶砚

天价书法与砚痴米颠

2002年冬天,天寒地冻的北京城,被一幅古代书法作品“点燃”了。这件仅有39字的《研山铭》,出现在拍卖会上,十秒之内,一锤定音,以2999万元的天价,被国家文物局定向收购—通常只有国宝级文物,才有此“待遇”。成交后,《研山铭》立即入藏故宫博物院。

这篇《研山铭》出自北宋大书法家米芾之手。“研”,古代同“砚”,所谓“研山”,就是山形的砚台。《研山铭》所写的砚台,形如昆仑山,砚池就像山顶之潭,研出的墨则像潭中飘出的黑云。

相传这块砚山本是南唐后主李煜的宝贝,被宋徽宗觅得,后来又到了米芾手中。米芾对其爱不释手,不仅专门为它写文,还连续三天抱着砚山入睡,真是痴迷到一定境界了。

这座砚山是怎么从皇家珍宝变成米芾的私人藏品的,我们无从得知。不过,民间倒是盛传着另一个关于“米砚痴”的故事:

责任编辑 / 林语尘

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。