龟足

如“勿”如“易”,非蛎非蚌

标签: 古史传说

五花八门的名字

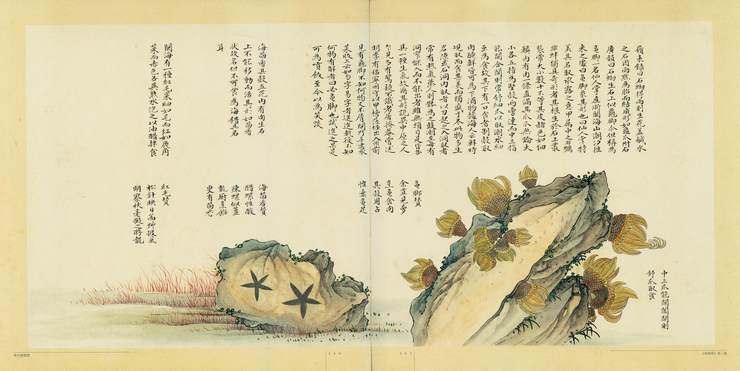

“石蜐(音‘节’),今称为龟脚,一名仙人掌。”《海错图》里,短短一句话,就给这种动物安上了三个名字。石蜐,看名字能猜出是长在石头上的一种“虫”。后两个名呢?《海错图》也给出了解释:“曰龟脚,象其形也。曰仙人掌,特美其名。”意思就是,叫它龟脚,是因为它长得像乌龟的脚。叫它仙人掌,只是为了好听些。

因为它的外形实在奇特,所以各种别名都是形容它的长相:佛手贝、狗爪螺、鸡冠贝、观音掌、笔架,日本人叫它“龟手”……今天,它在科学界的中文名称叫“龟足”。

非蛎非蚌,舒爪取食

虽然俗名里被冠以贝、螺之名,但《海错图》的作者聂璜有清醒的认识。他说,龟足“非蛎非蚌,独具奇形”。确实,龟足和贝螺没有关系,而属于甲壳动物亚门,蔓足纲,围胸目,铠茗荷科。和虾蟹的关系更近。

可为什么它不能像虾蟹一样爬行呢?其实它的幼虫是会游会爬的,一旦找到合适的礁石,幼虫就会把自己固定住,然后慢慢变成龟脚的样子。“脚爪”部位是它的头状部,聂璜观察得很细:“爪无论大小,各五指……中三指能开合,开则长舒细爪,以取潮水细虫为食。”看看实物,还确实是5个“指头”,其实总共有8块壳板,其中三个指头分别由两块壳板拼合而成。中间的壳板打开后,就会伸出“细爪(科学上叫蔓足)”,抓取水中的浮游生物食用。

责任编辑 / 张辰亮

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。