巧克力“辨正法”

标签: 生活百科

“辨正法”1:可可≠巧克力!

在很多人眼里,食物的口味上标“可可”或“巧克力”是一个意思,但在食材划分上并非如此—可可不等于巧克力,尽管它俩都出自“可可豆”。可可豆经过压榨提取后,产生了两种产物:颜色淡黄的油脂,就是可可脂,而剩下的残渣再经粉碎则变成了可可粉。巧克力必须含有“可可脂”和“可可粉”才能叫巧克力,而“可可”只是可可粉。

可可脂是一种“硬脂”,常温下为固态,带有浓烈香气,虽属于“油”但吃到嘴里丝毫不觉得油腻,是巧克力丝滑口感的制造者。而可可粉则囊括了可可豆的风味:苦、涩、坚果香等,是“巧克力味”的源头。对巧克力来说,二者缺一不可,单凭可可粉无论如何也做不出巧克力,而对可可味或巧克力味的食物来说,有可可粉就足以表现风味了。

“辨正法”2:巧克力的灵魂:可可脂 可可粉

可可脂和可可粉是制造巧克力的核心原料,也是巧克力形态、风味乃至档次的体现。

可可脂

可可脂因它的乳白颜色,也常被译成“可可白脱”。在自然界中,没有一种油脂能比它“稳定”,因为它含有多酚类抗氧化剂,不会让油脂“酸败”(俗称“哈喇”),常温储存个三五年不成问题。

在15℃以下,可可脂是脆硬的,到了室温范围(25℃左右),脆性则明显减弱,而在35℃时它开始融化,等到37℃则彻底化成一滩—放在冰箱里的巧克力,拿出来直接咬又硬又脆;放在手心不久便会留下印记,入嘴不用咀嚼,体温足以让它很快融化,“只融在口,不融在手”这句广告语说的就是这个境界。

天然可可脂很金贵,每吨差不多要好几万块,它的添加比例对巧克力口感影响颇大:可可脂越多,巧克力吃起来越细腻柔滑,所以名贵的巧克力可可脂含量都很高。但不用害怕,可可脂虽是饱和脂肪酸,可它进入人体后竟会转化成不饱和脂肪酸,不仅不会造成心血管负担,反而还能给它减负。

可可粉

巧克力的涩、苦、果香和焦香等风味,都出自可可粉,由它里面所含的吡嗪、噻唑、吡喃酮等物质形成。除此之外,它还含有咖啡因和可可碱。

咖啡因能对神经产生刺激,能令人兴奋,甚至轻度依赖。但可可粉的咖啡因含量只有咖啡的1/3左右,所以别再把自己贪食巧克力赖在咖啡因成瘾上。而可可碱对神经的刺激主要是利尿。

新鲜的可可粉只有酸味和涩味,颜色也是棕黄色的,完全不像巧克力该有的深厚颜色。为去掉它的酸涩味,并激发出其他风味,通常还要对它进行烘焙,并加入小苏打来中和酸味。随着加热的进行,那些风味物质逐渐散发出来,可可粉也会因“焦化反应”而颜色变深,而且颜色越深,风味越浓。

“辨正法”3:巧克力分类学

如果正本清源,纯粹的巧克力应该只有可可脂、可可粉和糖这三种原料,其他号称“巧克力”的东西,严格讲都应该加个“前缀”,来表明它们只是巧克力制品,而非本尊。比如牛奶巧克力,或许是口味太受欢迎,几十年前就篡夺了“巧克力”家族的主导地位,让人以为巧克力就该如此。而像白巧克力、代可可脂巧克力,干脆连主要配方都做了修改。

黑巧克力:本真巧克力

把它冠以“黑巧克力”之名,更像是对巧克力的误解,因为巧克力本该如此—17世纪法国人发明巧克力的时候,只用了可可脂、可可粉和糖三种原料,做出来的巧克力是黑黢黢的。

如今,这种纯粹的巧克力已濒临绝迹,人们大都会添加牛奶来调整口味,对于含奶量少的,人们便称之为“黑巧克力”。按照现代巧克力标准,可可脂和可可粉含量不低于35%,牛奶成分不高于12%的才算“黑巧克力”。

你可以留意一下巧克力包装上的“minimum cocoa”,这是指其中可可脂和可可粉的总含量,也叫可可含量。当这个浓度在55%~75%之间时,黑巧克力最耐人品味,也最受欢迎。含量在75%~85%的则属于“苦型黑巧克力”,是一般人能接受可可苦涩风味的上限。若超过85%,苦、涩等味道完全超出了对巧克力的认知,吃多了还有心慌的感觉,通常只有做糕点时才会用到。

牛奶巧克力:口味完美的巧克力

占据主流的牛奶巧克力,是1876年瑞士人亨利·奈斯勒发明的,把可可含量降低到15%左右,提高了牛奶和糖的比重,使巧克力质地变得较软。

牛奶巧克力受欢迎,八成是因为牛奶中乳蛋白与乳脂球所产生的香醇,与可可的苦涩搭配时就像“对冲基金”,稀释了可可的苦味,又衬托出乳香,让味蕾刺激达到一个完美平衡。只是由于添加了太多糖,让巧克力从健康食品一下子变成垃圾食品,吃太多的话很容易发胖和蛀牙。

牛奶巧克力中的“牛奶”,通常不是鲜牛奶。美国人惯用奶粉,并加入乳脂消化酶,让牛奶出现类似乳酪的风味。英国人则习惯用纯牛奶先加糖熬煮浓缩,再兑入可可脂、可可粉,使巧克力有一股焦糖香气—这就是“美版”和“英版”牛奶巧克力的口味差异。如今,美版代表是“德芙”,而英版代表则是“吉百利”。

白巧克力:高糖无色巧克力

白巧克力是1930年才出现的巧克力晚辈,毫无传统巧克力的色泽和口味,但它之所以仍被归到巧克力范畴中,主要因为它与巧克力有血缘关系—白巧克力中虽不含可可粉,但有可可脂。

没有了可可粉的存在,白巧克力的风味大打折扣,只有可可脂的清香。而且,若全靠可可脂来撑门面,它又不能具备巧克力的“物理特性”,所以需要添加大量的糖和奶粉—白巧克力是所有巧克力中甜度最高的,奶粉则让它颜色白润。

其实,在欧美一些国家,由于白巧克力不含可可粉,人们并不承认它具备巧克力资格,甚至戏谑它是一块可以吃的“肥皂”。如果要在名称上标明叫“白巧克力”,那它的可可脂含量不得少于20%,否则只能称之为“可可脂食品”。

代可可脂巧克力:假巧克力?

全世界可可脂的产量并不高,没有可可脂,哪来巧克力?但在如今,不含或含很少量可可脂的巧克力,却到处都是,因为人们发明出了可可脂的替代者—代可可脂。

代可可脂是将植物油(主要是棕榈油)进行氢化处理,改变了分子结构,使其具备了天然可可脂的特性—它在20℃左右时是固态的,有着很好的硬度、脆性和类似可可脂的口感。它混入可可粉制造出来的巧克力,同真巧克力极为相似,只是外表不如真巧克力光泽可人,吃多了油腻感很重。

如今各国食品法中都明确规定,如果巧克力中代可可脂含量大于5%,就不能称之为“巧克力”,而要叫“代可可脂巧克力”,俗称假巧克力。但很多厂商在制造代可可脂巧克力时仍打着“巧克力”的旗号,人们只能从配料表中发现真相。不过按照一般规律,带有巧克力涂层、巧克力注芯的食品,大都用的是代可可脂巧克力制造。

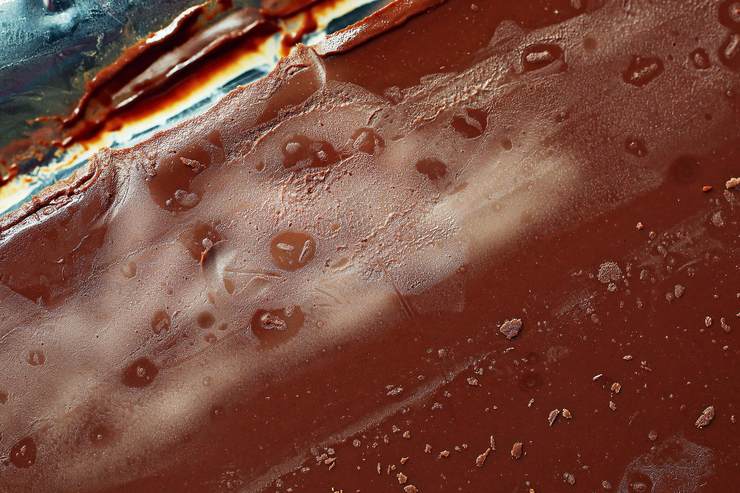

夏天人们总烦忧巧克力会发生“融化事件”,或者它已经化了需要补救,因为可可脂的熔点只有35℃左右。此时,能想到的最佳处理办法,就是把它放进冰箱,但这会产生一种怪象:巧克力表面结起一层白色的霜花。

这层霜花叫“油斑”,顾名思义是由可可脂产生。可可脂说起来是个有点“矫情”的角色,只要温度不合适就开始不安分—在低温时或融化冷凝后,它会向巧克力的表面移动,聚集在一起形成粉末状的白色油斑,让巧克力看起来“不新鲜”。所以,可可脂的最佳储存温度,就是巧克力的最适宜温度,大概在15℃-18℃。

而代可可脂巧克力就不会结霜,因为它对温度没那么“矫情”:热就化、冷就凝,简单粗暴,所以很多厂商都喜欢用代可可脂来做巧克力“涂层”和“填充”,除了省钱,还可以保证卖相。

责任编辑 / 郭亦城

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。