石刻

刻入石头想不朽

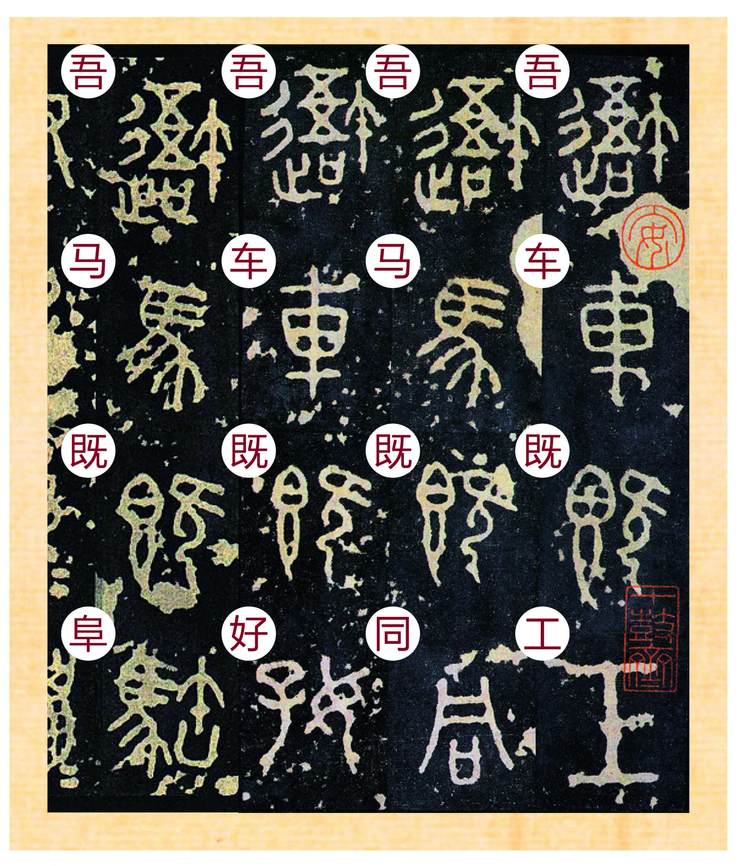

十尊先秦石鼓上的文字,被称作“石鼓文”。石鼓文为四言诗句,记录和歌颂了秦国数代君主的一些重大作为。后世人便依据各篇的开头两字给石鼓命名。石鼓文字体笔画遒劲圆润,起止、转折处不露刀痕,准确表现出了毛笔书写的意蕴。

中华第一古物

北京故宫博物院中,有10块笨重的石头,圆顶平底,形状似鼓。它们高约90厘米,直径约60厘米,重量均在一吨左右,除了上面有些弯弯曲曲的文字,似乎并无动人之处。然而这些其貌不扬的“石鼓”,背后的故事却源远流长。

唐朝时,有人在陕西凤翔发现了这十尊石鼓。经当时的行家鉴定,它身上刻的都是先秦文字。于是文人学者纷纷强势围观,不光书法家褚遂良、欧阳询对其大为推崇,诗圣杜甫也很感兴趣,韦应物、韩愈都曾写过《石鼓歌》。

唐末五代时,社会动荡,石鼓流落民间。直至北宋,司马光之父司马池在凤翔当知府,先后从民间寻回9个石鼓,运到汴京(今河南开封)进献给皇帝。第十个石鼓又过了数十年才找到,已被人在头顶挖了个坑,当石臼用了。

精通书画的宋徽宗,曾让工匠在石鼓的文字凹槽里填注黄金,以免摹拓损伤文字。然而北宋旋即覆亡,占领汴京的金国士兵,将黄金剔刮干净,石鼓则运往燕京(后改称中都,即今北京)。之后,中都又被成吉思汗的蒙古军攻占,他们更不识货,将石鼓随意丢弃了。

所幸明清时,石鼓再度被有识之士陆续寻回,后来一直保存在国子监。抗日战争期间,石鼓作为国宝文物,一度辗转上海、重庆,战后回到北京,现存放于故宫博物院。

责任编辑 / 林语尘

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。