天人共创“大盆景”

标签: 草木庄园

古名胜与新园林

福建厦门,是一个神奇的小岛。发达的经济和优美的环境在这里并存,人称“海上花园”。在岛的心脏地带,还有一座园中之园—厦门市园林植物园。

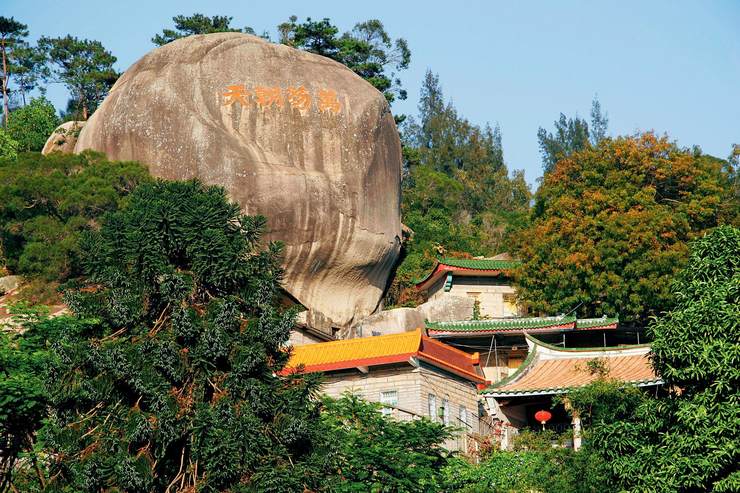

能在植物园前冠以“园林”二字,是需要底气的。和一般植物园不同,它是建在一座山—万石山上的,因此也叫万石植物园。万石山古时就是厦门的风景名胜,古人利用山势和原生态的山野植物,加以些许人工点缀,创造了不少浑然天成的传统园林景观。比如在天然巨石下藏掖几间佛堂,使山岩顿生禅意;将山洞稍作加工,巨石成室,上有百年古藤浓荫蔽日,下有清流汩汩昼夜翻涌,石壁上刻“水心山骨”四个大字,成为点睛之笔。

1960年,人们在这里建植物园。造园时,园林设计大师孙晓翔继承了古人依山设景的传统,同时又结合科学的园艺理念,不动声色地将人工造设融入自然之中。植物园占地4.9平方公里,几乎是鼓浪屿的三倍大,尽管最高处海拔不到200米,但毕竟山地拥有较复杂的小气候,来自不同地区的植物,在山中都能找到一块适宜自己的角落—这是平地上建植物园不能企及的先天优势,在整个植物园的设计中都得到了充分利用。作为这里的常客,我的感受是:游厦门植物园,要比“逛公园”的感觉高大上得多,甚至堪比登临“5A级”名山。

人与动植物的游乐场

一进门,就开始爬山了,转过一座小山壁,豁然出现一片大湖。它由山间溪水汇聚而成,湖边的大丝葵高大粗壮,仿佛彪形大汉。可它枯掉的枝叶下垂,又好似穿了夏威夷草裙。裙子下,是蝙蝠的藏身之所,每到黄昏,它们倾巢出动满天飞舞。只有我这样的资深游客,才见过这不为人知的壮观场景。

在邓小平手植的大叶樟背后,是孩子们的“撒欢圣地”—南洋杉大草坪。这里巧妙利用原有的缓坡,使得单调的草坪也有了些许高山草甸的风韵。很多南洋杉树干扭曲,被孩子们喊做“跳舞树”。它们守卫在草坪周围,让人在开阔地上也享受着被环抱的安全感。

不少人来植物园是为了“看看花”,所以园内特意设置“百花厅”。从各地引来的花卉,经过专家“驯化”,都适应了厦门的环境,让这里四季都有花看。春天,各色茶花争奇斗艳,夏天,印度睡莲随着日光渐次绽放。秋冬季节,室内还有各种兰花、杜鹃特展。厅院内一尊百花仙子雕塑婉约娉婷,翠鸟总爱停在仙子的掌心,常引来游人惊叹。百花厅的后山阴凉潮湿,各种蕨类滋生于此,看过花后,正好用这片绿蕨清新一下眼睛。

以上这些区域,都分布在植物园入口处不远,方便不耐走山路的老人孩子晨练、玩耍。这份爱心与匠心,一直被厦门市民所称道。

沙漠雨林,跨时空邂逅

如果沿着科普馆门前的那条路上山,就能看到难以置信的奇景:雨林和沙漠并存一处!

所谓雨林,就是雨林植物区。不少植物园的雨林区都在温室里,但厦门是温暖潮湿的亚热带气候,加上园内有浓荫密布的山谷和溪流,竟然能够营造出一片露天的雨林。但露天毕竟比温室的湿度低,所以各处隐藏的喷头会定时喷出水雾—每到此时,雨林谷就沐浴在云雾之间,如梦如幻,不但植物喝饱了水,人走在其中,也觉得“美容养颜”呢!

雨林区最大的亮点,就是“空中花园”。大树上附生着兰花、空气凤梨、鹿角蕨等植物,它们在原产地就是生长在树上的,可算情景再现了。立体的绿化使这里成为了鸟类和昆虫的天堂,所以在这里游览,眼睛一定忙不过来。

所谓沙漠,就是沙生植物区。这儿的沙生区是全国最大的,堪称“多肉”爱好者的圣地。室外区一片开阔,有各种大型仙人掌、猴面包树、龙舌兰等。喜干旱的它们,为何能在湿热的厦门露天生长?因为这里的土壤经过“沙化”改造,很透气,梅雨季节也不会烂根。还有三个室内展区,一个以各种小巧的多肉植物为主,另一个则是高大的仙人掌植物馆;第三个是新建成的森林型多肉馆,主打附生在森林大树上、不走寻常路的奇特多肉植物。如果你5月份来,正赶上多肉们的开花季,整个沙生区将用彩虹一般的色彩来欢迎你,那些泛着丝绸般光泽的各色花朵,是植物们蓄积了一整年的能量在迸发。

最神奇的是,一天一地的沙生植物区和雨林植物区,只隔着一条窄窄的山路。站在“沙漠”里,就能看到几十米外的云雾雨林。这样绝妙的设计,先期选址、后期改造、植物种类的选择、日常的维护,都缺一不可—不得不说是艺高人胆大。所以万石植物园不但是科普场所,也是大家最爱的游玩地,更可算是园林设计的巅峰之作了。

责任编辑 / 张辰亮

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。