石头的“爱恨情仇”

标签: 石头记

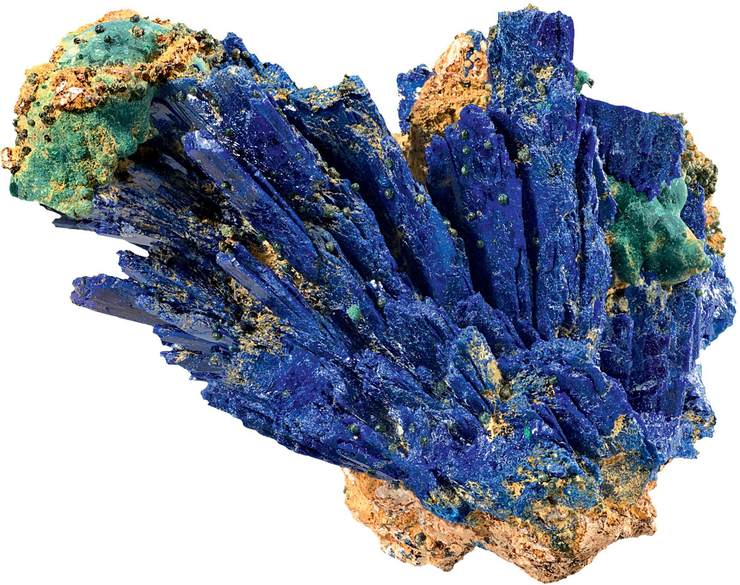

“铜”生共死:孔雀石与蓝铜矿

牵手原因:都是含铜矿物,形成条件类似,还能相互转化。

4000多年前,某位古人在山间穿行,发现了几块蓝绿交织的奇特石头:一部分如同孔雀的尾羽般翠绿,另一部分则是大海般深邃的蓝靛色。古人把它们采回来后加入木炭,用火煅烧,竟烧出了一种致密光亮的金属,人们称之为“铜”。

这两种石头,绿色的名唤孔雀石,蓝色的名唤蓝铜矿,我国古代分别称为“石绿”、“石青”。它们都属于碱式碳酸铜,都是含铜矿石的氧化产物,说白了就是铜生的锈。因此它们总是形影不离,甚至在一定条件下还能相互转化。它们的化学分子式也很接近,只是其间的少量差别导致晶体结构不同,从而在光线照射下分别呈现绿色和蓝色。由于色泽鲜艳,地表的孔雀石和蓝铜矿很容易被人发现,于是它们大量分布的岩层往往就成了铜矿。这对情侣由“铜”而生,又在人类的熔炉里共赴死亡,化身为各种铜器。

情比金坚:黄铜矿与黄铁矿

牵手原因:都是金属元素的硫化物,由矿物热液与周围岩石发生物质交换而成。

除了蓝铜矿和孔雀石,黄铜矿、黄铁矿也是一对能指示铜矿的亲密情侣。1954年,一位地质队长在江西德兴县的山区考察时,发现了伴生在一起的黄铁矿和黄铜矿,便推测当地可能有产铜矿床。此后经过10多年勘探,终于确定当地铜储量高达数百万吨,德兴由此成为着名的“中国铜都”。

黄铁矿是最常见的金属硫化物之一,遇到含铜矿物时也常常发生反应,形成“二硫化亚铁铜”,也就是黄铜矿。因此黄铜矿、黄铁矿在多种金属矿床中都会同时出现,成了地质队员们的老朋友。不过它们最出名的,或许是“愚人金”这个外号—从外表看,黄铁矿和黄铜矿都是金光闪闪,如同大金块一般,很容易被外行错当成金子。但其实它们都比黄金坚硬许多,晶体也是方方正正、棱角分明,不像“狗头金”那样表面坑坑洼洼的。

责任编辑 / 董子凡

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。