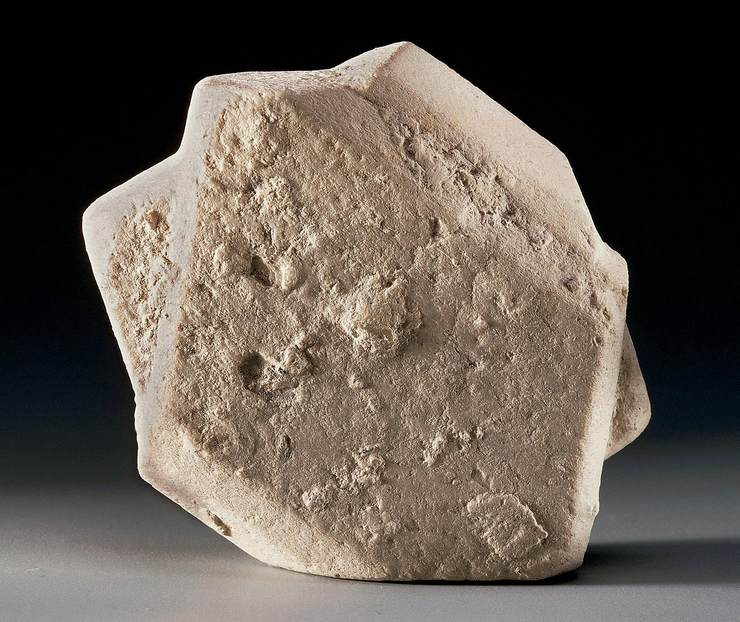

高岭石

细碎如土 火烧成瓷

标签: 石头记

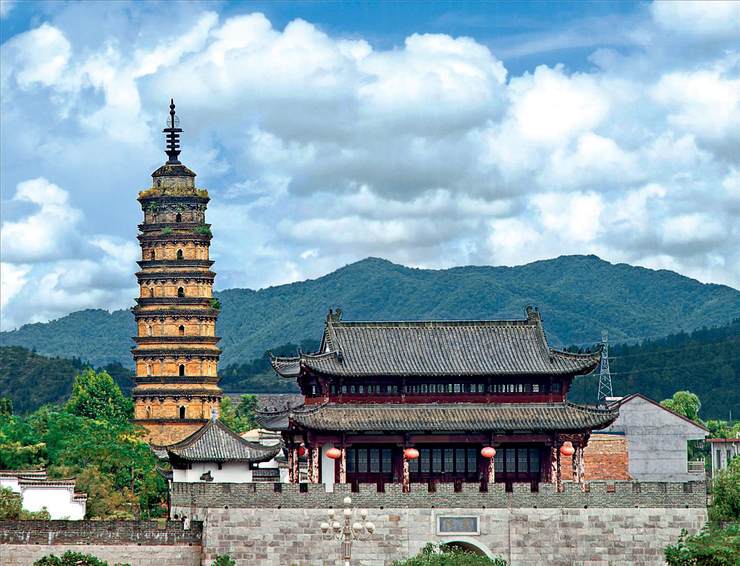

拯救瓷器之都

南宋年间,江南老牌瓷都景德镇,正深陷史上最大危机:当地的制瓷原料“瓷石”几乎开采枯竭,只剩质量不佳的边角矿,众瓷窑即将难以为继。就在此时,有人在附近山谷中发现了一种白色泥土,将其与瓷石混合烧出的瓷器居然更光洁、更结实!于是人们迅速开采这种土,鼓捣制瓷新工艺,先是青白瓷,接着是更畅销的青花瓷……这种被称为“瓷土”或“麻仓土”的神奇之土,让景德镇不但绝处逢生,还迎来了数百年的黄金时代。到明朝末年,这种土主要采自城东的高岭山,因此又得名“高岭土”。

早先制瓷所用的瓷石,是一种坚硬的硅酸盐岩石,主要由石英、绢云母等多种矿物组成,开采费力,还要打得粉碎才能使用。而高岭土一般是类似土坷垃的粗糙团块,用力一捏就会碎成粉末,开采和加工都很方便。高岭土的成分也比较单一,主要是一种含铝的硅酸盐矿物,这种矿物就叫做高岭石。之所以像土不像石头,是因为高岭石晶体是由硅和氧组成一层层骨架,各层之间的连接十分松散,很容易碎裂成一堆小颗粒。

到了元代,高岭土与瓷石混合使用的“二元配方”趋于成熟,把中国古代瓷器工艺推上了巅峰。尽管高岭土不能单独拿来烧瓷,但以它为主要原料,能大幅降低瓷器的用料成本,对烧制温度的要求也不那么苛刻,给工匠们烧出数量更多、体积更大、造型更复杂的瓷器提供了方便。

代表黏土家族

高岭石容易开采加工,但要烧出好瓷器还得精益求精——用于制胚之前,先要对它们进行淘洗,一层层沉积出各个大小等级的高岭石颗粒。把不同大小的颗粒按比例制成多种配料,烧出来的瓷器质地、性能也有所差别。

在矿物学上,高岭石属于一个大家族——“黏土矿物”。黏土名字叫土,但并非普通土壤那样的混合物,而是一类晶体颗粒直径小于2微米、呈层状结构的硅酸盐矿物。由于体积小,黏土颗粒遇到水分子很容易搅在一起,变成柔软黏糊的一团。但在地层中,由于地下水溶液中的矿物质有“胶结”作用,黏土颗粒有时会紧密结合在一起,如同硬邦邦的石头。加入高岭石制成的瓷胚,经过制瓷时的加热煅烧,更是把颗粒间的吸附水乃至晶体中的结晶水都排了出去,最终成为坚固光洁的瓷器。

高岭石颗粒在富含硅、铝的岩浆岩或变质岩中比较常见。当这些岩石暴露于地表或接近地表时,会在酸性环境和水的作用下渐渐风化,碎屑中易溶于水的成分被冲走,剩下的高岭石颗粒则富集成矿。纯净的高岭石一般为白色,含杂质时呈现深浅不一的黄、褐、绿、蓝等颜色。

尽管高岭石在中国成名最早,英文名字也来自中文音译的“Kaolinite”,但其实高岭石是全球分布最广的黏土矿物之一。在欧洲、美国和南亚地区,也都有不少优质的高岭石矿床。

“观音土”黑历史

在中国历史上,高岭石还有过另一个用途。每逢饥馑之年,食不果腹的穷人们往往求助于“观音土”填肚子。所谓观音土,指的就是以高岭石为主的黏土矿物。由于黏土容易吸水,把观音土加水揉捏可以做成“馒头”,吃起来勉强有食物的感觉。观音土无毒,但它在人体内无法被吸收,又难以排泄,吃多了很可能胀肚而亡……

所幸在科技发达的今天,观音土的辛酸已成往事。而且除了制瓷,高岭石在造纸、涂料、橡胶、电器等行业也都是重要原料。比如纸张中加入少量高岭石,就会更加洁白光滑、富有光泽。你正在翻看的这本杂志,就是用含有高岭石成分的铜版纸印刷的呢。

责任编辑 / 董子凡

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。