砧板

托起食材,引刀一快

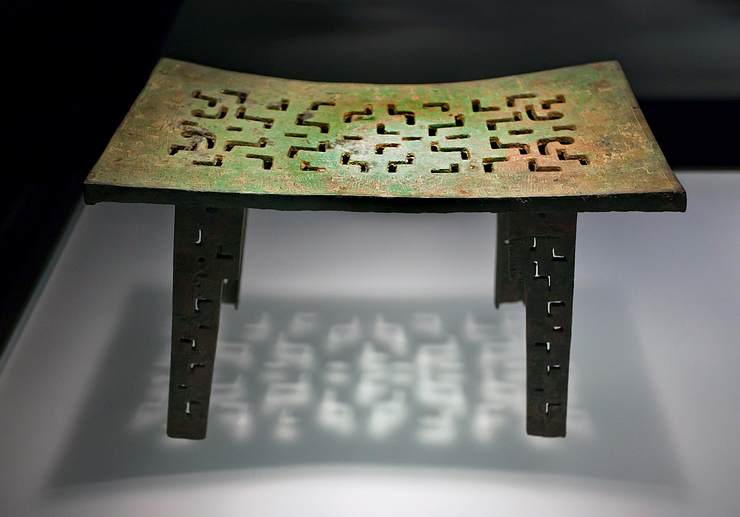

石板、青铜俎

多装盛,少挨刀

砧板也就是俗称的“菜板”。原始人的砧板,就是洞穴旁的一方大石头,只要它足够平整就好。在西方,直到古希腊时代,人们一直都用石头当砧板,只不过它已进化成被打磨过的光滑小石板。而在中国,食材精细切割是从汉代才盛行的,在那之前,砧板盛托的功能远大于“垫刀”。中国砧板的形制,源自商周时期的礼器“俎”。因为它是祭祀时用来盛装烤全羊、烤全猪的青铜大方盘,“庖”即厨师在祭祀完毕后,会就着俎来切肉。

春秋战国往后,俎变成了类似厨具的日常容器,用来盛装宴会中的鱼和肉,庖要当着宾客的面在俎中分切,“鸿门宴”里所说的“人为刀俎,我为鱼肉”,那个“俎”便是它。随着汉代饮食文化大跃进,俎才彻底从堂前退到厨房,成为切割食材的专职“垫板”,并且材质多为木头制造,改名为“椹”。而在西方几乎同一时期的古罗马,木质砧板也已取代了石板。

木质砧板

软硬正合刀意

自汉代(古罗马时期)到如今的2000多年里,木质砧板在全世界一直长盛不衰,主要是因为它的“切感”尤为出色。

跟石头和金属的相比,木质砧板表面上看也是硬邦邦一块,可“内心”很柔软—内部的植物纤维虽紧密排列,但仍有很多细微的空隙。这使它在受到剧烈冲击时,内部结构发生弹性微调,既能避免与刀刃硬碰硬伤及刃口,又能吸收一部分冲击力,不会让刀刃在接触板面的一刹那,由于反弹力过大而“剑走偏锋”发生侧滑—这在连续切割,比如剁馅、切丝时尤为好用。

责任编辑 / 郭亦城

版权声明

凡中国国家地理网刊登内容,未经授权许可,任何媒体和个人不得转载、链接、转贴或以其它方式使用。

已经本网书面授权的,在使用时必须注明来源。违反上述声明的,本网将追究其相关法律责任。